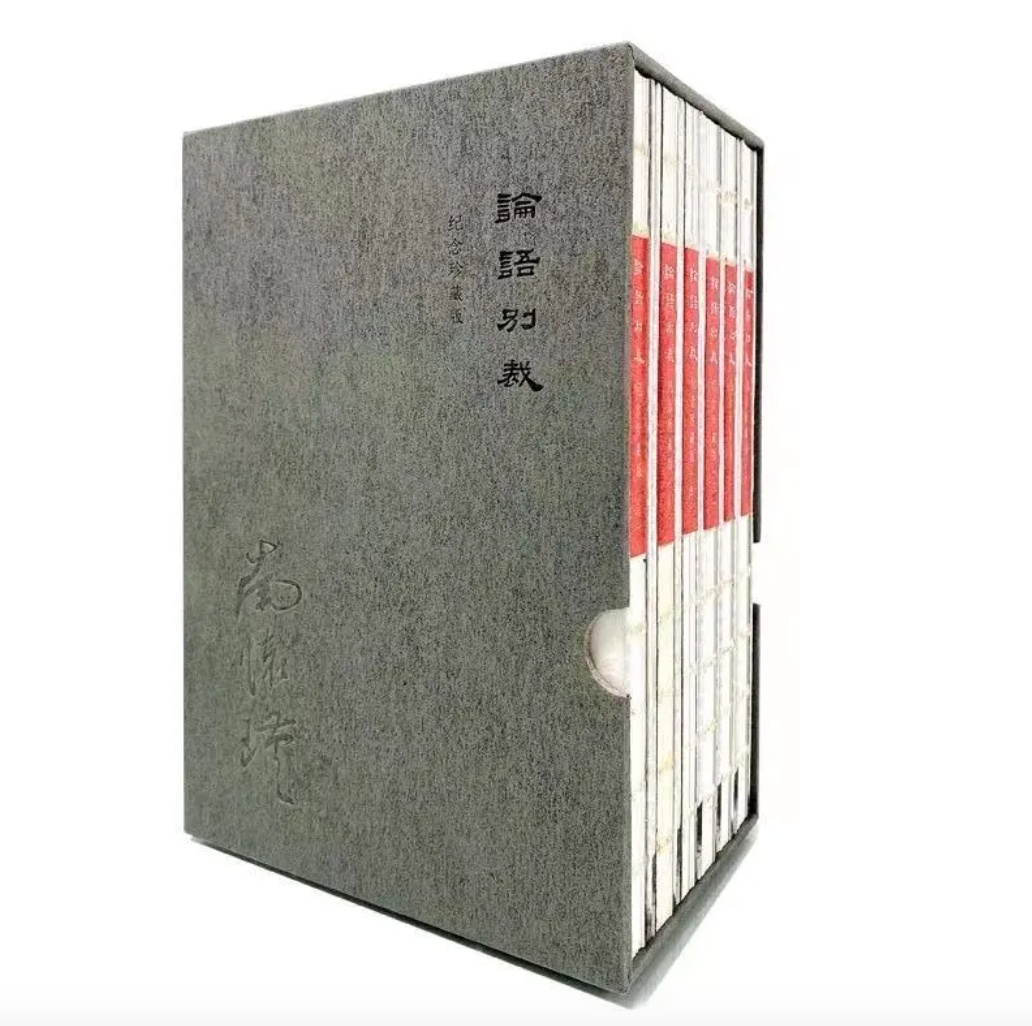

《论语别裁》(纪念珍藏版)

南怀瑾 著

复旦大学出版社

南怀瑾先生在《论语别裁》中有提到《论语》中孔子直接表达出不喜欢以及明显厌恶的行为和人的内容,小编整理出来分享给读者,或可借以审视自己的行为,从而提升自己。

【原文】子曰:“狂而不直,侗而不愿,悾悾而不信,吾不知之矣。”

【译文】孔子说:“狂妄而不正直,无知而不谨慎,表面上诚恳而不守信用,我真不知道有的人为什么会是这个样子。

孔子感叹当时的社会,一般人的思想与个人的修养,犯了三个大毛病。这三个大毛病,不止是孔子当时的社会如此,在我们看来,每个时代,每个社会都有,尤其现在看来,格外同意孔子的这三句话。许多人“狂而不直”,“狂”本来不是坏事,孔子也欣赏狂狷之士,虽然还不够标准,但是不可能要求每一个人都成为君子,都成为圣人。因此退而求其次,至少是狂、是狷,还有可取之处。

“狂”就是豪迈慷慨,心地坦然,交朋友,不对就是不对,说了他,他并不恨你,这类的典型为狂。“狷”,毫不苟取,不义之财一点都不要,不合理的事情绝不做,很保守,个性独立而很有道德修养为狷。孔子认为假使没有君子之人,那么狂与狷这两种也不错。

有一个朋友,在大陆曾当过省府委员、厅长一类的职务,他狷介得使人有点怕他。就如我和他坐公共汽车,我替他付了一张公车票,他一定要想办法下一次替我付回一张。这种人非常可爱,一毫不苟取,一毫不苟与。

还有一个朋友,抗战时在某单位工作的廖先生,学问好,道德也好,我非常敬重他。一九四九、一九五〇年,我到了台北,有一次和他约会,他坐汽车到衡阳街和我见了面以后,就下车,和我坐一辆三轮车走。照他的习惯是走路的,坐三轮车还是依我的习惯。所以换车,是因为他到衡阳街是公事,和我见面后的活动是私事,就把公家的汽车放回去。他这种不苟取不苟与的精神,我非常佩服。胜利以后,他奉命到上海接触金融界,很多金融界的巨头都在座,而他穿一套旧中山装,像个乡巴佬一样到场,大家都不认识他。他晚年信佛,住在观音山的戴公祠。

廖先生临死的时候,好像预先知道,早几天就约一些好朋友当天去吃饭。饭后洗好澡,穿好衣服,邀朋友们一起和他念佛。念着念着他不念了,不动了,就这样去了。这是很妙的。这位朋友,的确做到了狷介,做官几十年,就如此清白。像廖先生临死时的从容自在,真可算“仰不愧于天,俯不怍于人”。一点没有牵挂,很坦然,而且早一个星期就知道。

所以道德修养与生死来去,都有关系,“狂而不直”,有许多人狂,豪迈得很。但是假狂的人很多,内心不正直,歪曲心肠,这是一个大毛病。

“侗而不愿”,看起来笨笨的,好像是很厚道的样子,但一个人貌似忠厚,而心里鬼主意蛮多,并不是真正的厚道。“悾悾而不信”, 有许多人自己是空空洞洞的,却不相信人家,也不相信自己,只是空空洞洞,莫名其妙的作一辈子人。“吾不知之矣”,孔子说有这三种人,我不知道这个社会将变成什么样子。

这三句话,也就是孔子当时看时代在变乱中,多半是这一类的人:狂而不能直,老实相而内心并不厚道;再加上非常浅薄,浅薄到没有内容,还不相信别人,也不相信自己,又不好好求学。因此孔子很感叹。事实上一个乱离的社会,这都是必然的现象。我们今天处于这个时代,看到一些人物,也有孔子同样的感叹:“吾不知之矣!”这句话很幽默,意思是说实在不知道这部历史将变成什么样子。

《论语别裁》是南怀瑾先生在大陆出版的第一部作品,累计销量已经超过150万册。1990年,爱国华侨李素美老师捐资20万元,促进了此书在复旦大学出版社出版,三十余年来一版再版,慧泽各界。

历经数十载后,本书仍深受读者喜爱,与南怀瑾先生独树一帜的解读是分不开的。南怀瑾先生不落窠臼,以现代化语言解读《论语》内在思想,将对原文的串讲撮编为一个个历史故事,蕴意深邃而妙趣横生。在众多的《论语》章疏中别具一格,赋予《论语》活泼的新生命,创造出它被中外新生代接受的时代意义和价值。

复旦大学出版社给南怀瑾先生的《论语别裁》印制了很精美的出版三十周年纪念珍藏版,六册套装,封套、开本、封面、纸张、字体,都极用心、极讲究,令人爱不释手,正好又将这部负有盛名而又一直争议不断的著作重新读了一遍。

南怀瑾先生在本书前言中说,这部著作是根据他一九六二年至一九七六年几次讲解《论语》的记录整理而成,“起初,完全是兴之所至,由于个人对读书的见解而发,并没有一点基于卫道的用心,更没有标新立异的用意。”

他自谦对《论语》所做的解读,“只是因时因地的一些知见,并无学术价值。况且‘书不尽言,言不尽意’,更谈不到文化上的分量。”他特别声明:“书定名为‘别裁’,也正为这次的所有讲解,都自别裁于正宗儒者经学之外,只是个人一得所见,不入学术预流,未足以论下学上达之事也。”

但是,这篇前言又清楚说明:“今古学术知见,大概都是时代刺激的反映,社会病态的悲鸣。”尽管作者认定,最终“能振衰补敝,改变历史时代而使其安和康乐”,只能依靠“实际从事工作者的努力”,而本书“振衰补敝,改变历史时代而使其安和康乐”的真正旨意却不难由此窥见。

重读《论语别裁》,首先不能不为之深深震撼的,是南怀瑾先生发自内心的巨大的人文关怀。二十世纪六十至七十年代正是台湾经济开始全面转型和快速发展的时期。先是依靠 “劳动密集型”产业的蓬勃发展,为数众多的家庭手工急速发展成后来的“中小企业”,并开始进军国际市场,经由外销拓展,迅速提升为资本—技术密集型产业。台湾成为亚洲“四小龙”之一。与之俱来的是人们生活方式、行为方式、思维方式都发生极大变化:人们竞相追求利益最大化,竞相崇尚科学至上主义、技术至上主义、个人本位主义,耽迷物欲,生活越来越实利化、功利化,人与人的关系越来越原子化、契约化。

正是针对这一切,南怀瑾先生带领人们重读《论语》,重读中国古代儒、释、道各种典籍,引导人们关注人的内心,关注人的修养,关注人伦世界,关注人文教化,重新思考人生价值。《论语别裁》不是象牙塔里不食人间烟火的逐字逐句精密的考校疏证,它处处体现着对现实世界的深切关怀,和芸芸众生生活与命运紧密相连。

包括台湾在内,整个中国从传统文明向现代文明的转变,都是在近代西方文明的强烈冲击和全面示范下开始的,是典型的外铄型。如何由外铄转向内生,使现代文明和自己的历史紧相连接,从中获得源源不绝的内在动力,择定一条真正符合中国国情的现代化道路,一代又一代志士仁人都在努力进行艰难的探索。

《论语别裁》和南怀瑾先生的其他一系列著作,一直努力在传统中发掘其所蕴含的现代性,在现代性中发现它们的历史渊源,揭示这两者之间历时性和同时性密不可分的一体化品格,引导人们在走向现代时不忘自己的历史,在回溯自己的历史时不忘走向现代,在接受西方文明影响时不忘本土根基,在坚守本土根基时不忘主动积极地吸取世界各种文明的精髓。这是《论语别裁》和南怀瑾先生的其他一系列著作又一重大的具有原创性的学术贡献。

筚路蓝缕之功,值得人们永远尊敬。

资料:复旦大学出版社

编辑:徐诺