在电波与图文间织就海派乡村的魅力新画卷。上海市农业农村委员会与上海人民广播电台合作推出《海派乡村新图景》系列融媒专题报道,跟随推荐官探访沪郊的好风物与好去处,听村书记讲述乡村振兴的初心故事,领略魔都农科人以大地为纸、以实践为笔的智慧耕耘。

前不久,在浦东新区川沙新镇纯新村的田野上,一架小型四轴无人机腾空而起,在空中稍作悬停后,就开始围绕田块巡飞。这是国家统计局上海调查总队正在进行的统计调查专业技能竞赛中的一幕。无人机飞手、国家统计局崇明调查队王佳琪娴熟地操作无人机低空飞行,通过无人机的摄像镜头捕捉田块的全方位影像。

“经过我们的无人机培训,操作还是比较容易上手的,因为现在这个无人机也比较智能,它不光可以手动飞行,也可以自动飞行。如果要拍照的话,要看一下画面,因为每天的天气情况不一样,比如说,阴天和晴天的曝光参数都要注意一下。”王佳琪一边操控无人机,一边介绍,“在飞的时候,为了安全,需要先把它升高。升高了之后,可以上下左右飞行,它的方向是可以变的,还可以旋转360度。如果想拍一个地方的全貌,可以环绕一周飞行,也可以以中心点自转一周飞行。它的摄像头也可以上下调控,所以拍全貌也是比较方便的。”

无人机航拍是即将于明年开展的第四次全国农业普查的重要工具。站在一旁的国家统计局崇明调查队农业调查科科长袁国荣感慨,十年一次的农业普查,使用的调查工具也在与时俱进。“我们在10年以前‘三农普’时,用的无人机不是像现在的这些四轴无人机,而是一些飞翼的无人机,遥感拍摄地块的种植情况,精度不高,拍的照片不清晰。”袁国荣说。

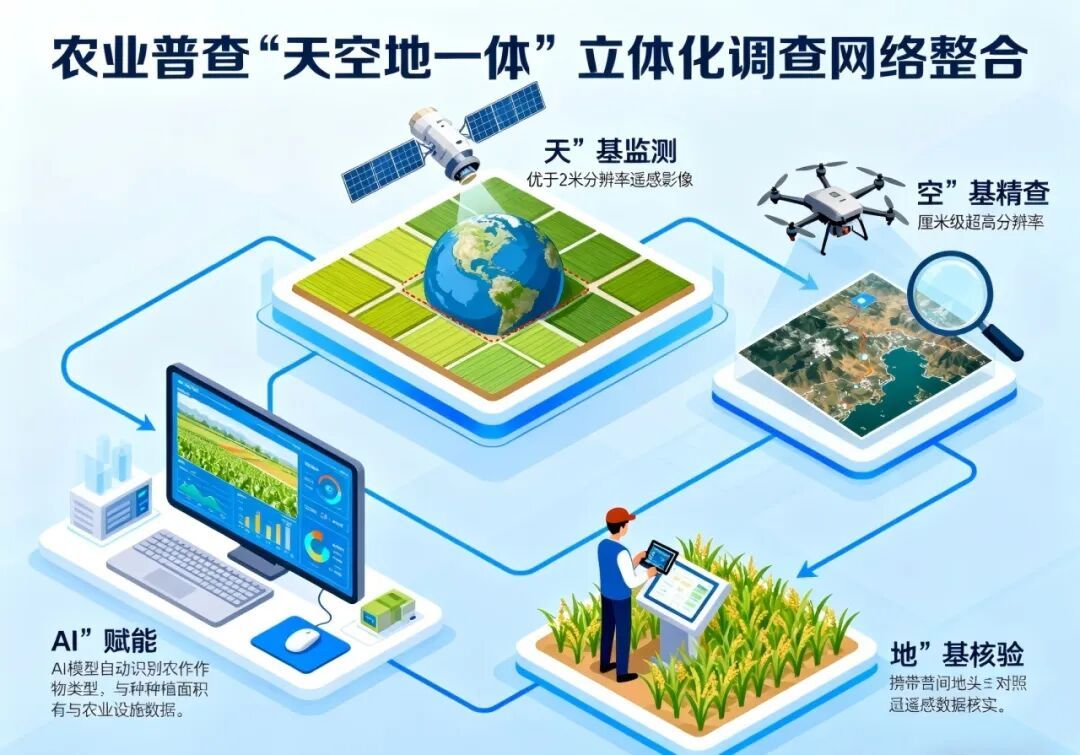

除了无人机航拍,第四次全国农业普查还将用到卫星遥感和人工智能识别技术,通过构建“天—空—地”一体化的农业调查网络,以科技之眼感知大地,用数据语言解读农田。国家统计局上海调查总队农业农村调查处陈达成介绍,第四次全国农业普查通过“天眼”来丈量农田、识别作物、清点设施农业。“卫星遥感是我们最重要的底图,我们会采用优于两米分辨率(含)的高精度遥感卫星影像,这样在卫星图像上能够清晰地识别出各个地块和大棚。无人机航拍是卫星遥感的一个重要补充,在面对一些地块破碎、种植复杂,或者卫星影像受到云层遮挡的区域的时候,我们用无人机来补拍这个地块的照片。”

卫星遥感技术是第四次全国农业普查的“千里眼”和“扫描仪”。所有卫星影像经过严格处理后,汇聚成覆盖上海全域的“一张图”。不同作物因其独特的光谱特征,例如水稻、小麦在遥感影像上呈现出截然不同的光谱曲线,从而可以被精确区分和分类。陈达成说,形成上海全域遥感图片后,人工智能技术则成为处理这些数据的“超级大脑”和“加速引擎”,“我们在第四次全国农业普查中会用人工智能模型,因为拍下来的卫星图是非常大的,如果靠人工去勾画的话,要花费大量的时间,现在使用AI模型,让它帮忙勾画。我们会先训练 AI模型,用实地调查的数据来‘喂’这个模型,提高它的精度,最终目的是让模型直接勾画地块,测算播种面积。”

虽然第四次全国农业普查科技感拉满,卫星遥感、无人机航拍、人工智能识别一齐上阵,但是最终验证遥感精度和数据可靠性,还是需要调查员们在田间地头核实。在今年开展的上海市第四次全国农业普查遥感测量试点工作中,国家统计局上海调查总队的调查员通过严格依据样本地块清单和位置信息,精准定位样方地块,实地踏勘、拍摄现场照片,并实时录入调查结果、上传照片。目前上海已经在浦东、金山和崇明共计开展了6个样方、321个地块的实地调查及3户主要畜禽养殖设施的现场调查和上报工作。

陈达成介绍,考虑到冬小麦种植的跨年因素,相应的前期调查工作即将开始,“像我们遥感测量,其实我们从今年的12月就要开始了,今年的冬小麦因为是2026年收获,所以2025年我们种下去的时候就要开始做遥感测量了,这样我们能获得2026年的小麦数据。水稻的话,一般是在6月份种植,所以年内就可以取得这个数据。”

根据国家统一部署,第四次全国农业普查将于2026年开展,标准时点为2026年12月31日24时,聚焦农业生产条件、粮食和大食物生产情况、农业新质生产力、乡村建设及农民生活等五个方面,旨在全面摸清新时代农业农村发展现状。

文字:俞承璋

编辑:黄倩欣