一个迷失少年的戏剧救赎

舞台,

从来不只是灯光与掌声的集合地。

它也是一间教室,

一座熔炉,

一次灵魂的洗礼。

当这片本属于自由和艺术的空间,

出现在上海市未成年犯管教所时,

它所承载的意义远超一场演出。

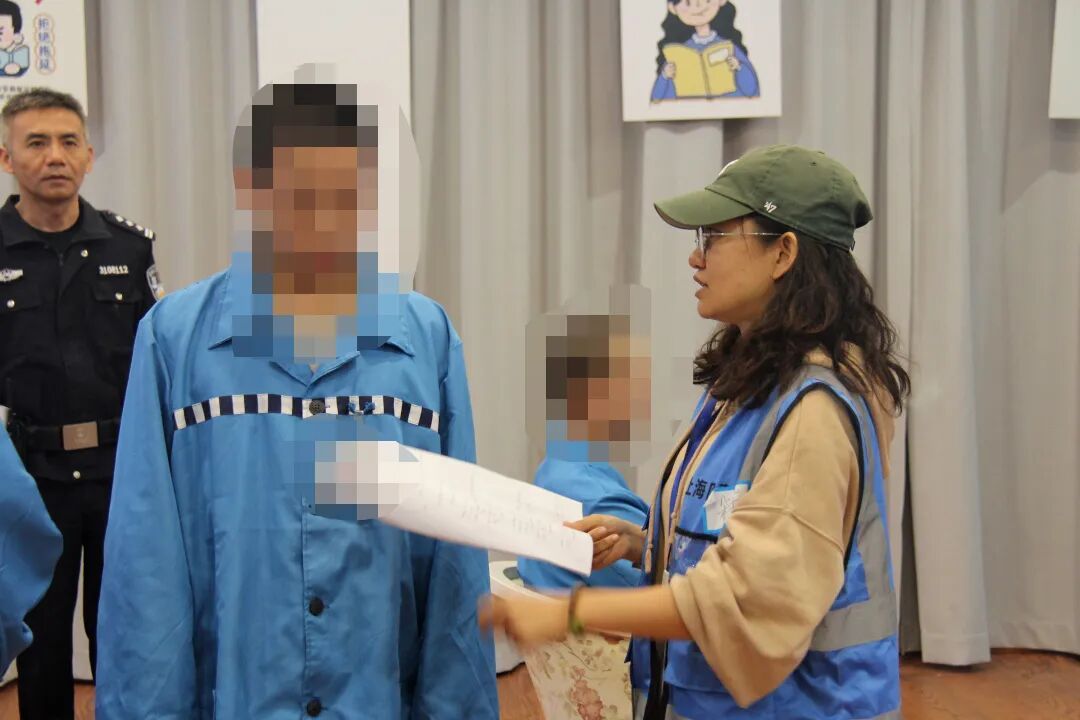

本着 “挽救一个孩子,拯救一个家庭,守护一方平安”的责任与信念,上海市爱心帮教基金会与上海市未成年犯管教所联合开展守“沪”青春之“剧心”未成年普法与心理矫正戏剧帮教项目,帮助未成年犯认识自己,鼓起勇气,重塑新生。

在上海市未成年犯管教所里,十七岁的王某(化名)曾以为自己的人生早已定格。高墙、铁窗、规整的作息,构成了他世界的全部。他的眼神里,曾写满了迷茫与叛逆,仿佛一艘在暴风雨中早早迷失了方向的小船。

他的迷失,始于来时路

王某来自一个普通农家。黄土与庄稼,是父母一生的故事。他们用汗水浇灌生活,却无力用知识滋养一个青春期少年躁动的心。初中毕业后,王某便觉得脚下的土地再也无法承载他的梦想。他怀揣着对远方的模糊憧憬,也带着对父亲管教的叛逆,与同伴一头扎进了繁华的都市。

然而,城市的霓虹远比他想像的更加复杂。在工友的带领下,他第一次踏进了光怪陆离的娱乐场所。那些曾经在电视里见过的“世面”,瞬间点燃了他的虚荣。微薄的工资很快燃尽,他向家里伸出的手也越来越频繁。在享乐的风暴中,法律与道德的准绳被轻易扯断。他以为自己够“聪明”,能游走于规则的边缘,直到冰冷的手铐击碎所有侥幸。

入监之初:

封闭的内心与无望的明天

初入未管所时,王某是散漫而低落的。他不仅法律意识淡薄,更对自己的人生感到前所未有的盲目。他认罪,但未必悔罪;他服刑,但不知为何而改。民警们看在眼里,明白这颗年轻的心已被厚厚的茧子包裹,需要一束光,一缕温度,去温柔地化开。

转折点:当戏剧照进现实

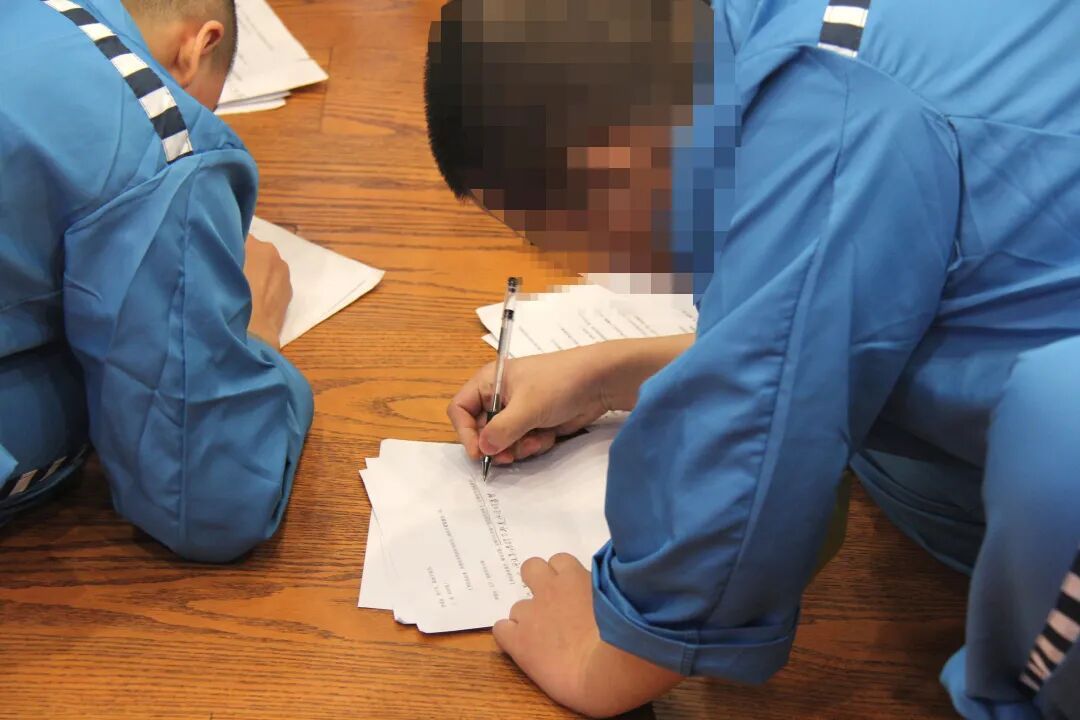

戏剧排练现场

这束光,最终以一种意想不到的方式照了进来——通过上海市爱心帮教基金会的戏剧帮教项目。

起初,王某只是众多参与少年中普通的一员。但很快,戏剧的魔力开始显现。在每周一次的排练中,在老师的引导下,他不再是罪犯王某,而是剧本中的一个角色。他需要理解人物的悲欢,揣摩台词的情感,与同伴进行真诚的互动。

渐渐地,一种奇妙的改变发生了。在他最近的自述中,他动情地说道:“在所有改造项目中,戏剧对我的改变最大,影响最深。我这样的改变不仅在课堂呈现,在日常的改造生活中也是如此。戏剧课给我带来的最大改变,就是一个‘敢’字。”

他清晰地分辨了过去的“胆子大”与现在的“敢”:“以前的‘胆子大’,是去做那些不能做、不该做的事,是愚昧。而现在的‘敢’,是敢于在他人面前说出自己不同的想法,是敢于在管区同犯面前分享我读过的书,是敢于在‘纳凉晚会’上表演才艺,甚至担任主持人。这些事,放在以前,我连想都不敢想。”

最深层的和解:与父亲,也与自己

然而,戏剧带来的最深刻的救赎,是让他学会了审视与和解。由于从小家庭破碎,缺失温暖,他一直对父亲心怀怨怼:“我一直觉得,我爸爸不是个好爸爸。”

但就在一次次的角色扮演和情感宣泄中,他仿佛站到了父亲的位置上,体会到了那个沉默寡言的男人,用一双耕种土地的手托举家庭的艰辛。

“直到我犯罪进来,参加戏剧帮教项目,我才真正看见了爸爸的不易。我做了不该做的事,犯了罪,但他却从未放弃过我。我,还有什么理由再去埋怨他?”

这一刻,坚冰消融。他哽咽着说:“我由衷地感谢民警给了我这样的机会,感谢市爱心帮教基金会和授课的老师,我一定改过自新,出去后做一个对社会有益的人。”

为您推荐(点击阅读)

1、@罪犯亲属、监护人:上海监狱2025年11月会见日安排,请查收!

2、监狱宣传民警工作日常2.0,let's 开拍!

3、一半秋意浓,一半冬可期!11月警色加载中……

编辑:卫 佳

供稿:未成年犯管教所 张晓菲

长

按

关

注

了解更多上海监狱“故事”