半世纪回望,那座消失在莘溪河畔的小院 文/胡国喜 离别生我养我二十多年的小院——莘庄镇小西街35号,已然五十余载。如今,小院早已荡然无存,所属之地也早已面目全非,但那方庭院,那份记忆,却从未在我心中有过半分消散,反而如陈酿般,在岁月里愈发醇厚。 记忆中的小院,坐落在莘庄镇西南侧,毗邻莘庄公园。小院始建于清末民初,原是中华人民共和国成立前开中药房的吕姓人家的产业,与老街上那些藏着花园天井的大宅深院同属一个时代,皆是莘庄昔日繁盛的印记。它东接张家院子;西靠张家宅子——后来这里先后成了莘庄中学(前身)、红专学校、县少年馆、镇房管所的旧址;南连小西街通往莘庄公园的街道,北临东西走向的莘溪河。莘庄之名,源于贯穿古镇的莘溪河,这方自明代便载于方志的水域,曾是小镇的血脉与灵魂。1964年,这条滋养了古镇数百年的河流被填平,化作如今车水马龙的莘浜路,只留下“莘”字印记,延续着旧时脉络。整个小院方圆占地约三亩有余,不算恢宏,却盛满了我半生的牵挂。 小院西侧边缘,有南北两个茂密的大竹林,竹林东面与小院西面居中的地方,全是一片菜园。据说这菜园在中华人民共和国成立前是个百草园,盛产各类中草药,房东吕家便是采撷这些草药,自制药剂药丸,供自家药房使用。一草一木,都曾浸染着清苦而温润的草药香,那香气与莘溪河的水汽交织,成了旧时光最独特的味道。 小院呈南北走向,设有前后门。在莘溪河还未被填平的年月里,大家都从南门进出。院子又分前院、后院两大块,一进一出,皆是风景。从南门穿过墙门间,便是宽敞的前院,两侧种着桑树、椿树、无花果树、杉树、黄杨等树木,还有几处小灌木丛,夹杂着些时令蔬菜,生机勃勃。几排比人还高的冬青树,沿着前后院西侧的石径小道,从南一直延伸到北,像忠诚的卫士,守护着庭院的静谧。 穿过前客庭,便来到前客堂,两侧各有东西厢房,客堂间与厢房上方,建有东西相通的二层楼房,青砖黛瓦,木构精良,透着江南民居特有的古朴韵味。再往里走,便是后院庭心。这一百多平方米的庭心,被前院楼房与后院东西北厢房紧紧围住,形成一方独立天地。靠南面的小部分地方,栽着一棵硕大的蜡梅树和一棵壮实的葡萄树,砖石垒起的几个小平台上,摆放着漂亮的花草盆景,错落有致。每到冬日,蜡梅怒放,暗香浮动;夏日,葡萄藤爬满架,浓荫蔽日,一串串紫莹莹的果实坠在叶间,年年都给院里人带来清甜与喜庆。庭心其余的地面,都由小青砖铺成,是住家们摇着蒲扇闲谈、孩童追逐嬉闹、主妇晾晒衣物的好地方。 庭心每逢雨季,四周屋檐便会挂下密密的雨帘,淅淅沥沥,如诗如画。四角筑有窨井,直通北面的河道,遇上暴雨季节,河水倒灌时,庭心里还常常会冒出黄鳝、泥鳅之类的水族,小伙伴们提着木桶追捉,溅起的水花与笑声,成了童年里最鲜活的意外乐趣。东西两侧屋檐下沿,装有一尺宽的青条石,北面厢房前,另有一条约两米宽的长走廊,连接着各屋,一直通到院子后门。每当春暖花开,总有几只燕子从远方归来,在走廊的梁间绕飞补巢、生儿育女,叽叽喳喳的叫声,是春天最美的序曲。 走廊最西面,有一间小屋,直通莘溪河水桥头。屋里一米多宽的台阶,一级一级延伸到河岸边上的大平台,大平台东西两侧再下三级台阶,便进入河水中。三米多长、半米多宽、一尺多厚的几条青石板,铺成了五平方米左右的水桥头,在周边地区算是最大最宽敞的,最多时可供六七人一起洗涤,是当年住家淘米、洗衣、出行、卸货的重要码头河埠。清晨的薄雾中,捣衣声与谈笑声随水波荡漾;暮色里,归船的橹声伴着炊烟袅袅,无数烟火日常,都在这里悄然上演。 小院内所有的厢房,都是用一尺多见方的青砖铺地,分东西南北套间。靠近长走廊的厢房,南墙全部由可自由开启的落地木窗门组合而成。每间各有八扇木门窗,一尺多宽,三米多高。门窗中段是精心镶嵌的蠡壳窗——江南人称“明瓦窗”,匠人将蚌壳打磨成豆腐干大小的半透明薄片,嵌在木编网格中,周边还有精致的木质小圆环、小圆柱装饰。这古朴精巧的窗棂,既能遮风挡雨,又能过滤紫外线,让阳光透过蠡壳洒下斑驳光影,屋内器物皆笼在一层温润的光晕里,如梦似幻。 庭心北侧的厢房紧贴着莘溪河,石驳墙上的木框架玻璃窗,是我儿时最爱的“观景台”,常常和邻居小伙伴们倚窗而坐,悠哉悠哉地钓鱼,记忆中钓到最多的是“小猫鱼”和“窜条鱼”,那份不掺杂质的简单快乐,至今想来仍觉温暖。 这后院里共计七户人家,男男女女、老老少少加起来有三十多口人。大家门对门、门挨门、门套门,共居于这一方开放的空间,没有隔阂,不分彼此。胡家的糕点、吕家的汤药等,总会热情地分享;谁家有红白喜事,全院上下齐出力。家长里短,笑语晏晏,其乐融融的氛围,是如今钢筋水泥的丛林里再也寻不回的温情。 我家的住房,就在庭心北面,紧贴着莘溪河而建的一排厢房里。西面一间厢房上面,还有小阁楼,大人可以弯腰站立其中,里面堆满了旧物,是我和弟弟们的秘密基地。最东面的一间屋内,还曾有一座木制的小吊桥,可并排走两个人,直接连接着河对面西街的吕家药房,真可谓“小桥流水人家”。可惜,在我刚刚学会走路的时候,大人们怕孩子们上桥发生意外,便把吊桥拆去了,只留下一段模糊的传说,在记忆里萦绕。但那枕河而居的日子,却让我整整体验了近十年的静谧慢生活。至今,那些河水“泊突泊突”的拍岸声,河中船舶“嘎吱嘎吱”的摇橹声,还常常清晰地回荡在我耳边,仿佛就发生在昨天。整个房屋冬暖夏凉,整个院子宽敞明亮,是我童年最惬意的天地。 然而,遗憾又可惜的是,这样的房屋,这样的院子,最终还是没能躲过时代的变迁。莘庄自1960年成为上海县县治后,市政建设飞速发展,老镇改造的浪潮席卷而来。那些曾在老街比比皆是、各具特色的大宅深院,有的门头雕有戏文,有的藏着彩色玻璃窗,有的带着中西合璧的精巧设计,最终都在热火朝天的建设中被一一拆除。倘若它们得以留存,如今定是上海近郊一座令人流连忘返的古镇,承载着几代人的记忆与江南水乡的韵味。 五十多年过去,莘庄早已从江南水乡蜕变为繁华的主城副中心,莘浜路的车流取代了莘溪河的水波,高楼大厦淹没了青瓦白墙。但小院的一草一木、一砖一瓦,那些关于庭院、河流、草木、邻里的记忆,却早已深深镌刻在我的生命里。它是我心中永远的归宿,是无论走多远都牵挂着的根,是岁月无法磨灭的乡愁印记,在每一个回望的瞬间,都散发着温润的光芒。

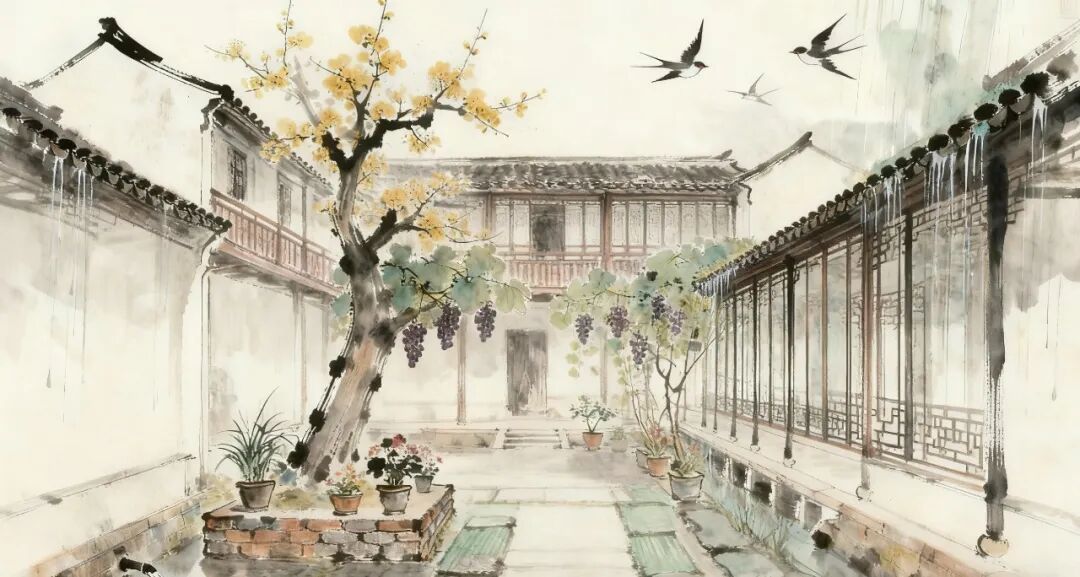

转载请注明来自今日闵行官方微信