前阵子刷到一句特别好的话,我马上截图存了下来——

“不能长久用的东西就扔了吧,它又不给你付房租。”

虽然是调侃,它却在提醒我重新审视自己的物品:

有些东西,不仅会占用空间,还在偷偷消耗我的注意力、情绪、和决策力。

比如,每一次看到一直没用、又舍不得扔的东西,我都会想:

“扔不扔呢?”

“说不定以后能用得上……”

“还是留着吧,找个机会用。”

结果往往是:东西没用上,心力也浪费掉了。

因为心理学上有个蔡格尼克效应——

我们的大脑总想记住“未完成事项”,生活中未完成的琐事越多,我们的心理负担也会越重。

于是原本该放松的家,变成了自我损耗的战场。

有句话特别扎心:你占有的东西,其实也在占有你。

旧的东西不肯走,新的生活自然就进不来。

如果你最近总觉得状态低落、心烦气躁、诸事不顺,那就先试试——

丢掉这3样东西,给好运让让路吧。

*来访者案例均已作授权和隐私模糊化处理

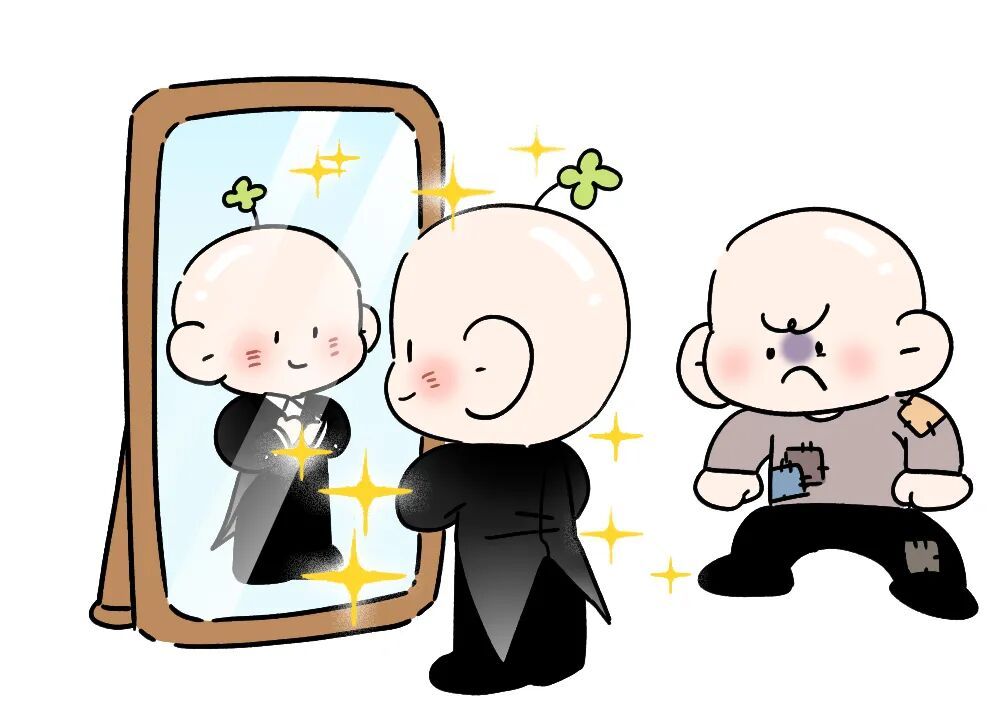

不合身的衣服,

是对自己的隐形攻击!

很多人以为,自己只是“舍不得”丢掉真金白银买来的衣服。

但更深层的真相是——

每一件不合身的衣服,都在提醒你:你现在的样子,不够好。

我有一位来访者,大学时是啦啦队成员,身材纤细、状态一直很好。

但后来因为工作压力和家庭变故,她经历了长达三年的暴饮暴食,身材走样了不少。

她说,每次打开衣柜,看到那些曾经贴身合穿、如今根本穿不上的衣服时,都会给自己“打气”:

“先留着吧,总有一天我会瘦回去。”

但她没有变得更有动力,反倒越来越讨厌现在的自己,因为那些衣服同时也在提醒她:

“以前的我多好啊,现在怎么会变成这样?”

“现在的我真的好糟糕,我好讨厌这样的自己!”

她不想出门,因为她只剩几件宽松款的衣服能穿;

她也不愿意买新的衣服,因为那像是在承认“我彻底没救了”。

你看,衣服本该是生活用品,却成了一种内耗和折磨。

环境心理学指出,当一个空间中长期存在“与你当前状态不符”的物品,它们就会持续制造认知失调——

大脑需要反复调动资源去处理“我想变成那样”vs.“但我并不是那样”的冲突。

长期下来,压抑、自责、羞耻感都会加重。

所以啊,不合身的衣服,不只是穿不上和占地方,也一直在“攻击”你对自己的身份认同。

我们的咨询进行了很久,她也联系着在平时反复问自己:

“如果我是自己的好朋友,我希望她每天一醒来就看见这些不合身的衣服吗?”

“我希望她穿上舒服、合身的衣服,还是希望她每天都觉得自己‘还不够瘦、不够好’?”

直到有一次,她告诉我,她终于把那些衣服装进纸箱,塞进了杂物间。

“我还是做不到全部扔掉,不过我也尽力帮自己一把了。”

不是每个人都能一口气断舍离,但每个人都值得从那些“自我否定式的物品”中,找回自己的主权。

丢掉不合身的衣服,并不是承认失败,而是——

承认现在的我,也值得被好好对待。

告诉自己不必等到“更好了”,才配拥有得体、舒服、适合的生活。

让家里脏乱的东西,

背后都是匮乏感作怪。

让家里乱糟糟的东西,却始终舍不得丢,其实都藏着同一个底层动机:匮乏。

一堆只剩一点墨水的签字笔

三四个活动送的水杯

装快递的纸箱子和手提袋

一堆重复的餐具、旧毛巾、破收纳袋

你其实知道,这些东西随时都能再买、再获得,

而且当下,它们确实让你的生活空间乱糟糟的。

可每当真的要扔掉时,你依然会体会到一种过大的不安全感。

无论物品价值高低,你的内心总有一个声音说:

万一以后用得上的时候,却没有了,怎么办?

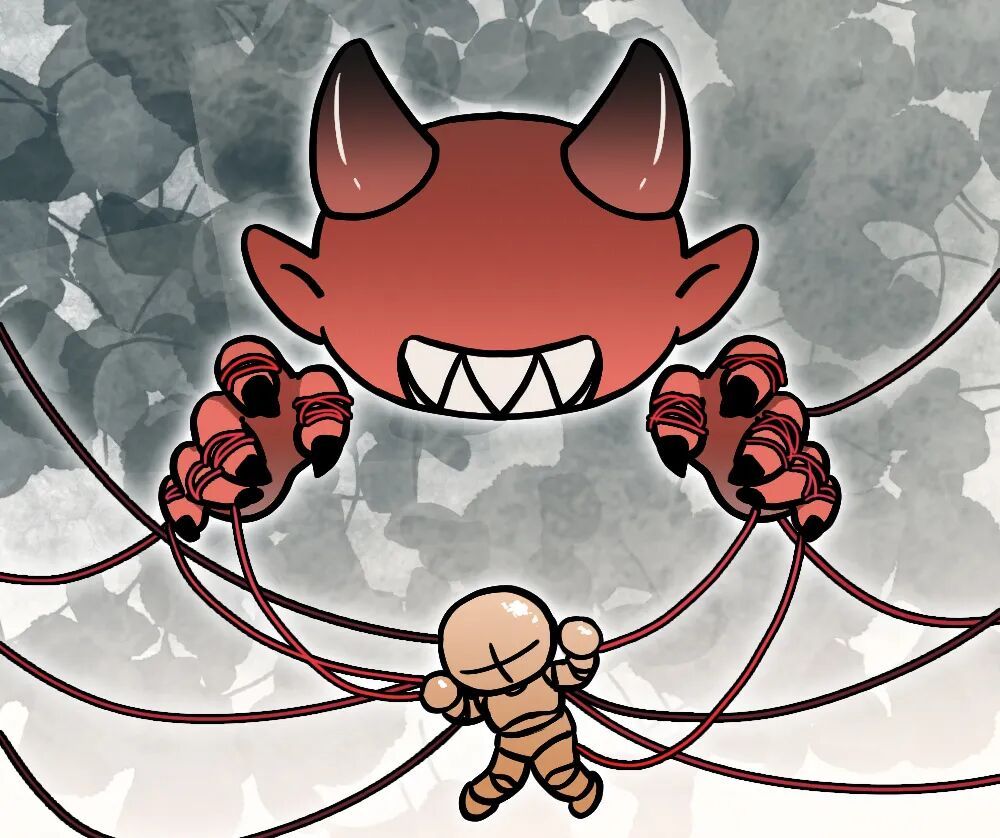

这种心态,就是扎根于“死亡焦虑”的一种匮乏型思维:

你感觉自己人生的容错率很低,

一点点失去,就会让你感到慌张、焦虑,

仿佛必须抓住眼前的每一件小东西,才能多一分安全感。

可惜的是:

你留的东西越多,它们就越是在提醒你:你怕失去了,就再也不能拥有了。

那些你舍不得丢的,其实是在对抗一种,连你自己都没察觉的恐惧。

真正的富足感,并不在于留下的东西有多少,而是你能不能决定:什么该留,什么可以走。

你越执着,匮乏就越是如影随形;你越舍得,富足才会开始。

我有个朋友,她家不大,以前却总舍不得扔纸箱子。

快递盒、礼盒、手提袋,全叠起来摆在阳台和卧室角落,越堆越多。

她说:“有时候需要寄快递啊,或者送东西,刚好能用上嘛。”

直到有一天,她发现家里招了蟑螂。

不少家具都被咬坏了、还沾了很多黄黑色的蟑螂屎尿,很多衣服也只能进垃圾桶。

那一刻,她突然很愤怒——不是对蟑螂,而是对自己。

她明明可以随时在需要的时候买到新的包装袋,可她还是“丢不掉”——

过去,她只看到表面上的“节俭”、“有备无患”;

却看不见,她让匮乏感悄悄接管了生活的主控权。

不过,她没有逼迫自己丢东西,而是先花一段时间,让转念发生:

“是的,丢东西其实会让我有种损失感。”

“不过,清空杂物也能让我有所获得:

家里会很清爽、不用担心东西被虫蛀、有位置做我想做的事……”

一个天气好的周末,她先把阳台的杂物清了,扔掉了那些已经受潮变形、发黄发臭的包装袋,只留下两个结实的备用箱子。

又趁着那股劲,把床底下、书桌边堆着的小杂物也顺手处理了。

清完那天,她第一次在阳台上铺了块干净的垫子,晒了个太阳。

这时候她才发现,自己很久没感觉到:

家,能让自己如此放松。

后来的几周,她不再习惯性加班、或者在餐厅拖到很迟才回家,也重拾了做饭的习惯。

慢慢地,就连同事都跟她说,感觉她整个人都精神了不少。

原来,她以为丢掉的东西越多就会越匮乏,而这,不过是一种匮乏感趋势下的“幻觉”。

她清掉的,不只是杂物,还有旧日的焦虑;

空出来的,更是能量流动起来的空间。

网上有句话一直很火:

爱会流向不缺爱的人,苦会流向能吃苦的人。

其实,咨询里我也常常发现,这句话放在生活用品上也适用:

一直将就的人,就会过上处处都得“凑活”的生活。

因为,你怎么对待生活里的小事,就怎么在对待你自己。

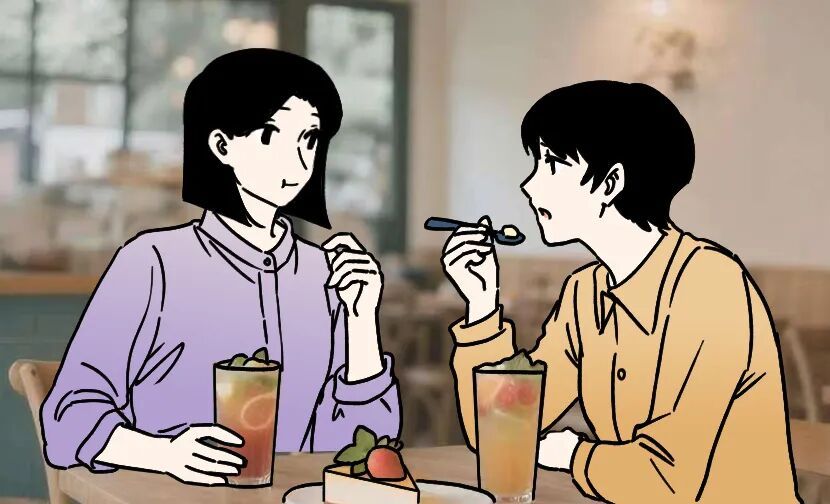

豆瓣9.0的高分书籍《也许你该找个人聊聊》中,有个让我印象深刻的故事。

一位69岁的老太太,离过三次婚,孤独绝望,每次来咨询室都反复用那张揉皱的纸巾擦鼻涕、擦眼泪,从来不抽新的。

直到有一次,她读出自己写给孩子们的一封信,终于伸手抽出一张干净的新纸巾。

一张纸巾,有什么好在意的呢?

可你会发现,小到一张干净的纸巾,有时候也足以成为破除自我设限的具象化。

你反复说“将就用也行”的那个东西,往往隐喻着你设下的自我限制。

打破它的一刻,往往也是打破内在束缚的一刻。

我有位来访者,从小个子高,脚大,常年买不到合脚的鞋。

加上父母的漠不关心,即使最大码的鞋子也挤脚,他也只能硬着头皮、蜷缩着脚去穿。

长大后,他有能力买定制鞋,出国时也能挑到大牌大码。

但直到30多岁,他在买鞋的时候依然只会考虑:这款鞋的最大码,我能不能将就穿?

而不是:这款鞋只能将就穿,我不要了。

所以你看,有时候不是某样东西我们真的买不到、买不起,

而是习惯了迁就,习惯不被看见、不被照顾。

觉察到这一切,他终于下定决心扔掉所有不合穿的鞋子,哪怕真正合脚的鞋不好找,他也不再将就。

在咨询中,他感慨说:

“一双鞋我都能将就几十年,那生活还有多少事情,其实我也在将就?”

还有个来访者,北漂租房,卧室的灯昏黄到像常年下着雨。

这样的灯光下,她照镜子总是模糊发暗、灯下的饭菜也看得她没胃口、屋子怎么收拾都像没打扫过。

她也想换过灯,但又会马上跟自己说:

“反正也不是长住。”

“房子不是我的,凑合一下就好了。”

“我就一打工牛马,何必穷精致。”

可后来有一次,朋友来她家说:

“你这里灯光也太差了吧,换个灯也就一百来块钱还包安装,你到底在硬撑什么?”

她才猛然意识到:

原来真正让她将就的,不是灯的价格,而是心底那些不配得的声音。

等她真的打开购物App,才发现换个灯只要一顿下馆子的钱。

可她竟然把这件“小事”,拖了整整三年。

将就,就是藏在你每一次默默对自己说:

“这样就够了,我不能、不必要求更多”的时刻。

凑活用的,是东西;将就过的,是你自己。

当你愿意为自己换一盏灯的那一刻,生活也会亮起来。

转眼今年已经只剩一个月出头,很多人也开始准备年末的“断舍离”。

所以我想提醒你——

清理物品的同时,也别忘了更新一下对生活的态度。

一个人怎么对待自己拥有的东西,往往也就决定了他将怎样过完这一生。

你留下什么,就默许了什么继续停留在你的人生里。

所以别小看每一次“要不要丢”的犹豫——

它可能正是你,拿回生活主动权的起点。

当你足够清醒,带着觉察去放手每一样东西,你也正在为新的可能,让出它的位置。

愿你不仅仅整理了空间,

也腾出清爽的内在,准备好迎接轻盈、通透、能量流动的生活。

本漫画来自公众号【徐慢慢心理话】

徐慢慢,「看见心理」旗下的心理咨询师,貌美如花,勤勤恳恳。用漫画和心理学知识抚平你的不安。

戳这里为我加颗小星星⭐️

公众号一言不合就改版,

“星标”我才能更方便接收消息哦。

现在只需三步: