在这些经典中

《西游记》又显得格外特别

在礼教森严的古代社会

如同一道缝隙

透出对自由与远方的渴望

日前,辽宁大学文学院教授

博士生导师赵毓龙

推出新作《花窗三十看“西游”》

《西游记》如何成书?

它的写定者是谁?

……

让我们一起走进

《西游记》的奇幻世界

取材于中国古典文学名著《西游记》的首款国产3A游戏《黑神话:悟空》创造了现象级的文化IP。新华社 图

Part.01

赵毓龙教授称,《西游记》为“世代累积型”作品,就是有一个本事(原初故事),在流传过程中经过不同时代、地域的人加工,像滚雪球一样越滚越大,形成庞大的故事群落。

《西游记》的本事,是唐初玄奘法师西行求法的事迹。在由玄奘口述、辩机记录整理的《大唐西域记》和慧立、彦悰撰写的《大慈恩寺三藏法师传》里,详细记述了求法经历,其中已经有一些看起来颇为奇幻的故事。

随着这些故事向世俗社会流传,人物越来越多,情节越来越离奇。正是在这些悠久而丰富的艺术经验基础上,写定者加以整合、提炼、升华,编创出古代神魔小说的典范之作——百回本《西游记》。

为什么叫写定者而不是作者

《西游记》的写定者又是谁?

赵毓龙教授讲解道,我们一般将原创性文本的创作者称为作者,像《西游记》这样经过不断“改写”的作品,完成其文本最终生产工作的人,还是称为“写定者”更合适一些。

《西游记》的写定者现在一般认为是吴承恩,并且作为文学常识进入了大众的知识结构。但在明清时期,你问一个人“《西游记》的作者是谁”,得到的答案十有八九是丘处机。

清代有学者对此提出质疑。但真正的“拐点”要到20世纪才出现。1922年鲁迅写信给胡适,提出百回本《西游记》的作者是吴承恩,撰写《中国小说史略》时他进行了详细论证。之后学界意见趋于一致,吴承恩最终取代了丘处机。

不过这依然不是定论。我们至今仍没有吴承恩是百回本《西游记》写定者的直接证据,只能说他是最有可能的那一个。

Part.02

不只文本,《西游记》中不少角色也是累积而成的,甚至有域外基因。孙悟空就是个例子。

中国古代的本土猴王,以福建的最为著名,而福建猴王形容凶恶,属于“恶相”。因为福建山多林密,人类开发土地,难免和猴子等动物发生矛盾,双方经常起冲突。久而久之,猴王率群猴破坏农田、劫掠妇女、散播瘟疫等传说开始盛行。

出于敬畏心理,民众纷纷为猴王设祠立庙,敬献祭拜,以祈求平安。到元明时期,福建的猴王信仰已经很成熟了,不少地方管猴王叫齐天大圣或通天大圣,建了大圣庙。

大圣如何变成“善相”?这就要讲到孙悟空的域外基因了。据胡适、郑振铎等人考证,孙悟空的形象有一部分源自印度神猴哈奴曼。在印度古代史诗《罗摩衍那》中,聪明勇敢、善于变化的哈奴曼帮助罗摩打败魔王,解救悉多。《罗摩衍那》的故事通过古代丝绸之路传入中国后,哈奴曼与本土猴王融合,形成了百回本《西游记》里的孙悟空形象。

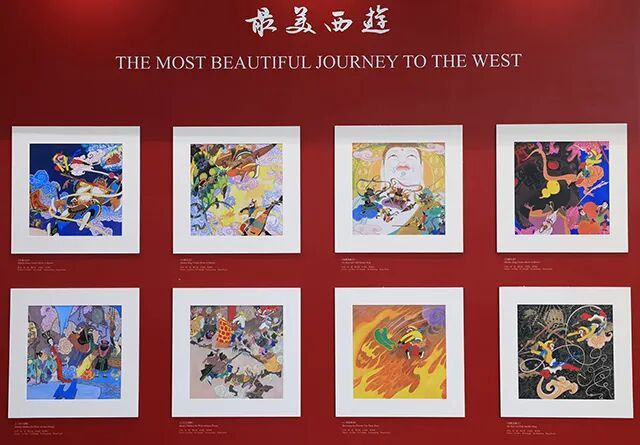

在第三十一届北京国际图书博览会上拍摄的以《西游记》为主题的插画展。新华社 图

赵毓龙教授称,大多数中国古典小说,尤其是世代累积型作品,都是在中华文学地理版图上发展起来的,《西游记》则超出这个范畴,融合了大量域外元素。

孙悟空就是中外两大类猴王相结合的产物。猪八戒的一部分原型也能够追溯到古印度教神祇摩利支天。凡此种种,充分体现了中华文明自古以来保持着很强的文化自信,能够把域外元素合理地转化为自己文明的一部分。从这个意义上说,《西游记》是最能体现古代丝绸之路文明交流互鉴的一部古典叙事文学作品。

Part.03

时至今日,《西游记》依然是影视化的热门题材。面对丰富的改编“二创”以及经典不能“魔改”这样的观点,赵毓龙教授认为,故事IP跟文本IP不一样,没必要设界限。

人们主要喜欢的是西游故事,各种“二创”不过是在重述故事,无论哪种艺术形式,包括文学改写、影视化改编、游戏改编,以及网上各种短视频、表情包,只要动机是积极的,策略和手法被大众接受,都是可以的。

在赵毓龙教授看来,当代《西游记》改编只要做到三条标准中的一条,就很好了。第一条便是有趣好玩,做到就达到60分了。在此基础之上,把神魔鬼怪塑造得有人性,有人情味,可以打80分。如果还能表达一定的批判性和讽刺性,那就是90分了。

赵毓龙新作《花窗三十看“西游”》。

Part.04

在短视频充斥、娱乐方式多样的今天,年轻人为什么还要读这些“老古董”?

我们读《西游记》,不只是看孙悟空打妖怪,更是看孙悟空在规则与自由之间的挣扎;我们喜欢猪八戒,是因为他像极了那个有点小毛病、却依然可爱的自己。这些跨越时空的情感共鸣,是任何“三分钟讲完名著”的短视频都无法替代的。

赵毓龙教授在访谈中提到,当代文化有“去中心化”倾向,新媒介也在不断挤压深度阅读的时间。但如果只停留在情绪刺激的层面,我们的精神世界将越来越窄。而经典阅读,恰恰能带我们驶向情感与思想的深水区。读原典,是一场与古人的对话,一次对自我认知的拓展。我们在书中看到古人的渴望与困境,也在字里行间,照见现实生活的影子。如果你还没有翻开过一本原著,不妨从现在开始。经典从不遥远,它一直在等你,去遇见一个更真实、更辽阔的自己。

作者:青年报·青春上海记者 唐骋华

制图:李肇

责任编辑:张家宁

校审:姚佳森

终审:沈蔚

点亮

分享你最喜欢的经典↓↓↓