数学家的办公室多走“极简风”,但王国祯的办公室,却藏着另一番风景。

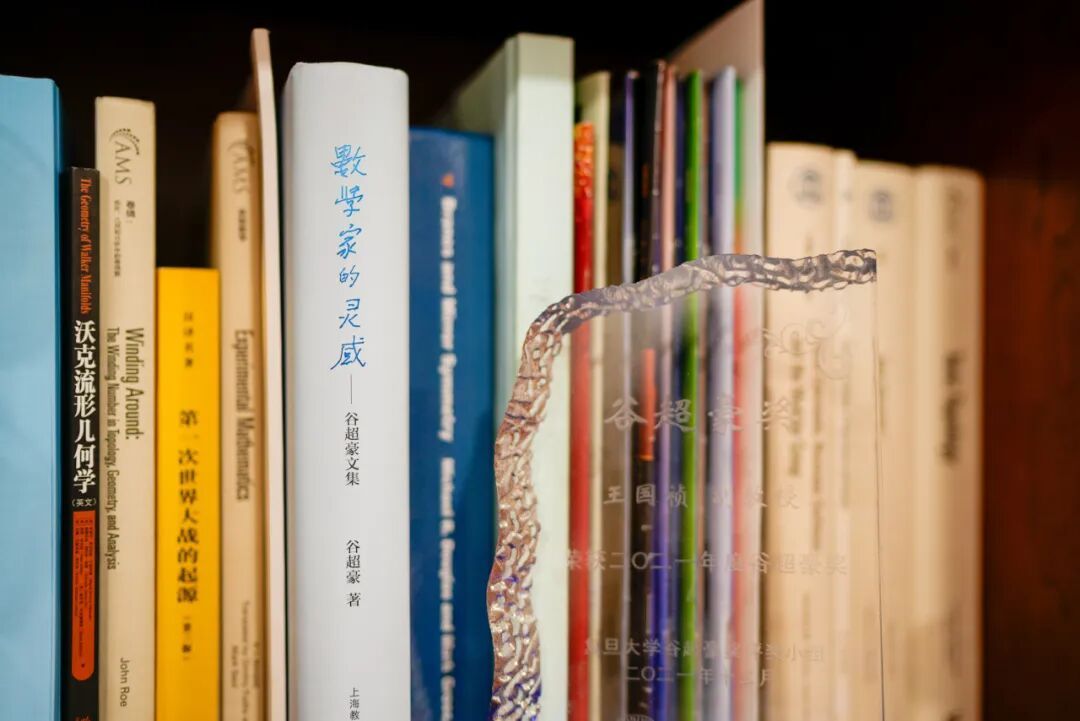

靠墙的几个书架不够用,他又添了三个高耸的旋转书架。定睛一看,除了数学相关,还穿插物理、化学、计算机,更不乏历史、文学——《资治通鉴》《读史方舆纪要》《杜甫诗集》……“学累了,就换换脑子”,王国祯坚持每天读书,案头一本A Course on Surgery Theory,讲的是几何拓扑中的“手术理论”。

王国祯办公室的书架

更醒目的是桌上四块大小不一的显示屏,像是股票交易员的工位。“每块屏幕都有用,”他笑说,有的用来看文献,有的用来写源代码。这位理论数学家在研究中大量使用计算机,最近开始探索AI工具在数学研究中的可能。

日前,中国三大数学奖之一的“陈省身数学奖”揭晓。凭借在拓扑学同伦论领域的突出成果,40岁的王国祯榜上有名。该奖项用于奖励在数学领域做出突出成果的中青年数学家,复旦数学学科的忻元龙、洪家兴、沈维孝、傅吉祥、雷震也曾获此殊荣。

“我很崇拜陈省身先生,我们今天经常使用的一些基本概念最早就是由他引入的。”王国祯分享道。他遗憾未能有机会见先生一面——2004年他赴北京大学读书,2004年陈省身先生在天津逝世,“就差那么一点点的距离。”

追寻热爱

从竞赛少年到青年数学家

远离都市喧嚣,窗外是水泽草木,偶有飞鸟掠过。只要心静,能听见自己的呼吸。在上海数学中心的办公室里,王国祯每天面对的,是一连串“距现实很远”的理论问题。

“这里学术氛围很浓厚,与科研无关的事很少,为我们打造了一个纯粹的研究环境。”他说。

一身运动装,笑容温和质朴,说话不疾不徐——在四十而立的年纪,王国祯的身上仍带着几分少年感。正如他的学生所言,王老师是个“喜欢数学的大男孩”。

9年前,他还是复旦大学博士后。此后几年,他在代数拓扑的同伦论方向接连取得重要成果,如今已是上海数学中心首席教授,专注于代数拓扑研究。

拓扑学在上世纪初由法国数学家庞加莱开创。若把物体看作可塑的“橡皮泥”,允许拉伸与弯曲,不允许撕裂与粘合,那么甜甜圈与有把手的咖啡杯“同胚”——它们都有一个孔。拓扑不关心长度与角度,而关心“连不连”“有几个孔”“有无边界”。

同伦论是拓扑学的核心领域之一。它以一种“柔软”的、连续变化的视角,借助同伦群等代数工具,刻画空间中各类“孔洞”的数量与类型。维度越高,所能“看见”的结构就越精妙。同伦论像是一组高精度“X光片”,把复杂的几何问题转译为可操作的代数问题。

选择扎根这一抽象而艰深的领域,对王国祯而言却是“顺其自然”。2004年,凭借全国数学竞赛的优异成绩,他从兰州一中考入北京大学数学科学学院,对代数拓扑产生了浓厚兴趣。特别是在学习了同伦论后,他被拓扑特有的“整体视角”吸引——许多问题的突破,不取决于局部细节,而取决于整体结构。

2015年,王国祯在麻省理工学院取得博士学位,期间开启对球面稳定同伦群的“攻坚战”。这一基础问题提出已逾百年,20世纪中叶以来,国际学界的计算仅推进至第59个稳定同伦群。王国祯与合作者引入“motivic形变方法”,把计算机编程与抽象代数结合,构建出独特的解题工具,在球面稳定同伦群计算上取得国际领先进展。

2016年,他结束哥本哈根大学的博士后工作,回国进入复旦大学上海数学中心继续从事博士后研究。两年后,他以青年研究员身份正式加入上海数学中心。

复旦大学上海数学中心

工具革命:

用计算机做实验,攻克拓扑难题

拓扑学中有个非常著名的问题,叫“庞加莱猜想”。这个问题在2002年被佩德尔曼完全解决。“这只是三维的情况,我们想问一些更高维的情况。”王国祯的工作,正是围绕广义的庞加莱猜想展开。

球面稳定同伦群是代数拓扑领域的核心问题。随着维度不断提高,计算复杂度急剧增大,需要更加复杂的、合适的工具来进行球面同伦群计算。

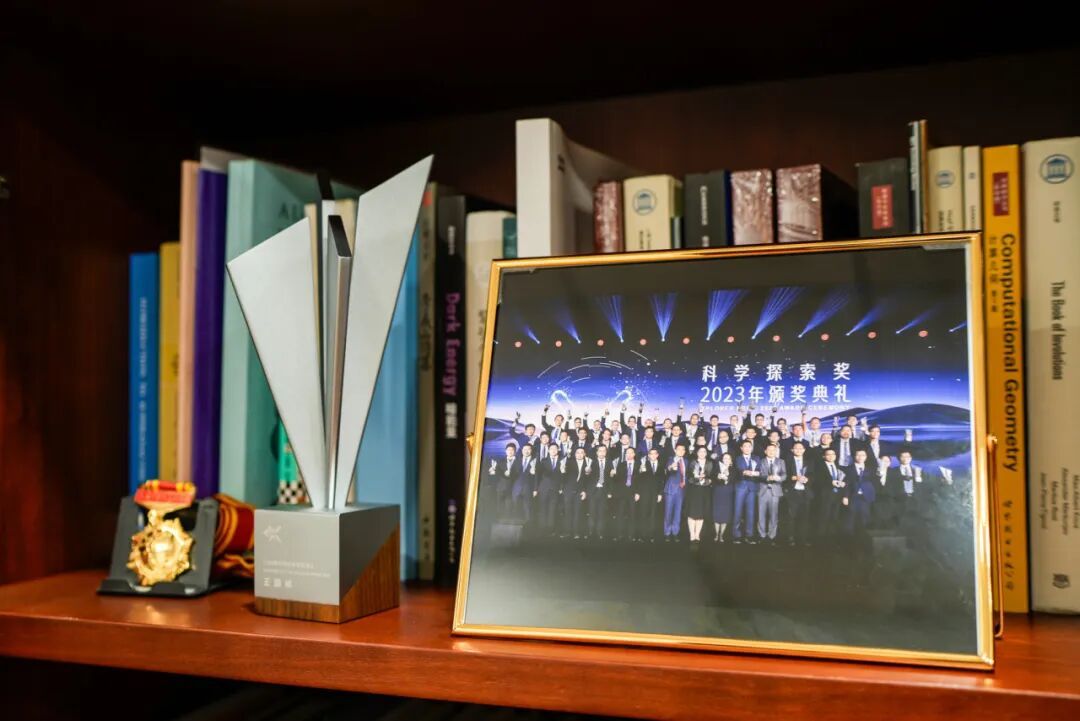

王国祯所获奖杯与合影纪念照片

就像不同的登山队向峰顶冲刺,有人偏重纯理论的推演,王国祯团队则选择了“实验式”的探索——通过大量具体计算去分析整体规律。

王国祯原想写一个程序做“基本辅助”,却在现实中屡遭挫败。传统C语言所编写的程序在运行过程中产生很多bug,导致实验一次又一次失败。

“有好多年一直在很辛苦地算,尝试各种不同角度,但是依然不断失败。我时刻在想,究竟是哪里出了问题?”这个问题困扰了王国祯十多年。

一次偶然,他突发奇想:是不是可以转换编程语言?团队试着用F#语言编写程序,实验第一次顺利跑通。但普通电脑承载不了庞大的数据,需要性能更高的服务器才能运行,他们又遇到了高级计算机无法编译F#语言程序的问题。最终,团队将F#语言重新翻译回C语言,反复调试后,程序稳定运行——就这样,王国祯团队实现了“工具革命”。

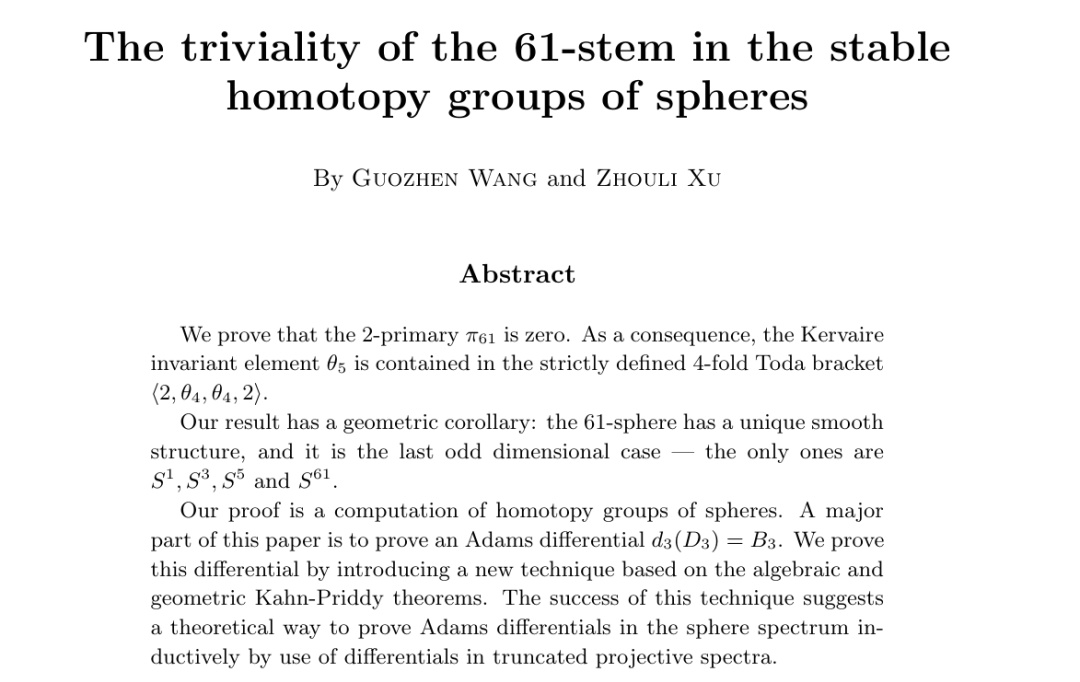

这一新的工具直接推动球面稳定同伦群计算突破60维大关,推进到第90维。2018年,团队在《数学学报》发文,解决61维球面微分结构唯一性,为奇数维广义庞加莱猜想画上句号。

王国祯与合作者解决61维球面微分结构唯一性论文

由于在球面稳定同伦群方面的工作,王国祯受邀在2022年国际数学家大会(International Congress of Mathematicians,简称ICM)上作了45分钟报告,该会议是国际数学界规模最大、最具影响力的会议,被誉为数学界的奥林匹克盛会。

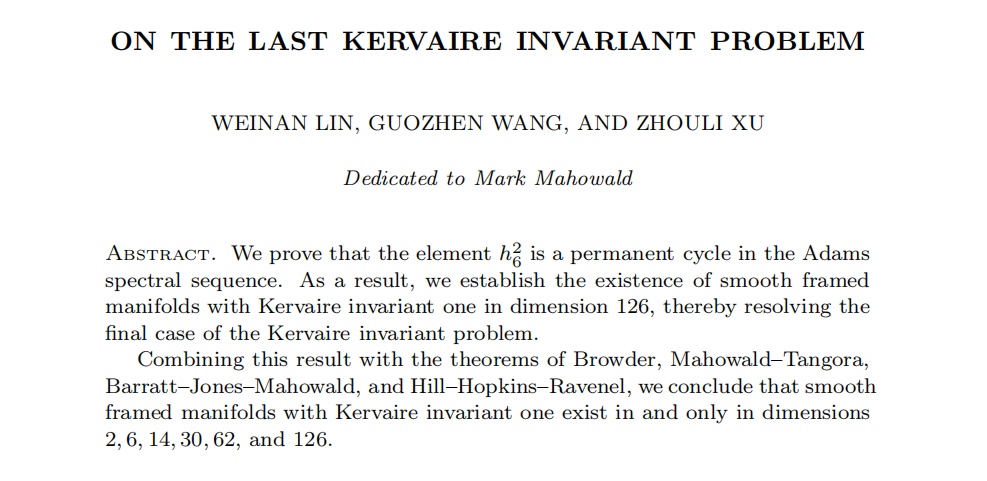

2024年底,王国祯与合作者林伟南、徐宙利攻克了126维Kervaire不变量问题,被学术界评价为“数学界的里程碑工程”。Kervaire不变量问题是国际高维拓扑学的核心难题之一,之所以他们能够攻克,同样离不开计算机的支撑——团队构建出了全新的计算框架和数据库,排除了105种可能性。

王国祯与合作者攻克Kervaire不变量问题论文

“我相信,稳定同伦群背后有更一般的结构和规律,但现在离这个目标还差得很远。”他计划建立更大的数据库,继续借助计算机工具在同伦论领域取得新的突破。“数据量足够大时,量变才可能产生质变,进而逼近背后的理论。”

删繁就简

在失败常态里走向从容

“要做出成果,可能因为天赋,也可能因为运气,总之需要一些灵感。”王国祯认为,做数学研究,见多识广很重要,知识储备越丰富,越可能产生新的灵感。多年来,他一直保持高强度的学习节奏,每天读论文、看书;累了,就翻翻自己感兴趣的历史或文学书。

数学期刊论坛演讲纪念与优秀论文奖纪念

他的课堂也因此充满“跨界”色彩——讲解Yoneda引理,他借用电视剧《白夜追凶》的“双胞胎”隐喻映射关系;阐释拓扑空间时,把“刚性”的几何比作乒乓球,把拓扑空间比作可任意变形的篮球。

代数拓扑深奥而精微,王国祯始终强调“删繁就简”:“数学其实是做减法。把模型里不必要的部分逐一剥离,只留下真正关心的核心变量。原本无法研究的问题,才会变得可以研究。”

不仅潜心科研,王国祯也担任研究生导师,目前带了10个博士生,是学院带博士生最多的老师之一。他的指导风格偏“放养”,尊重个体的独立性与创造力。学生们想要研究不同方向的课题,他会尽力帮学生联系相关领域的专家。

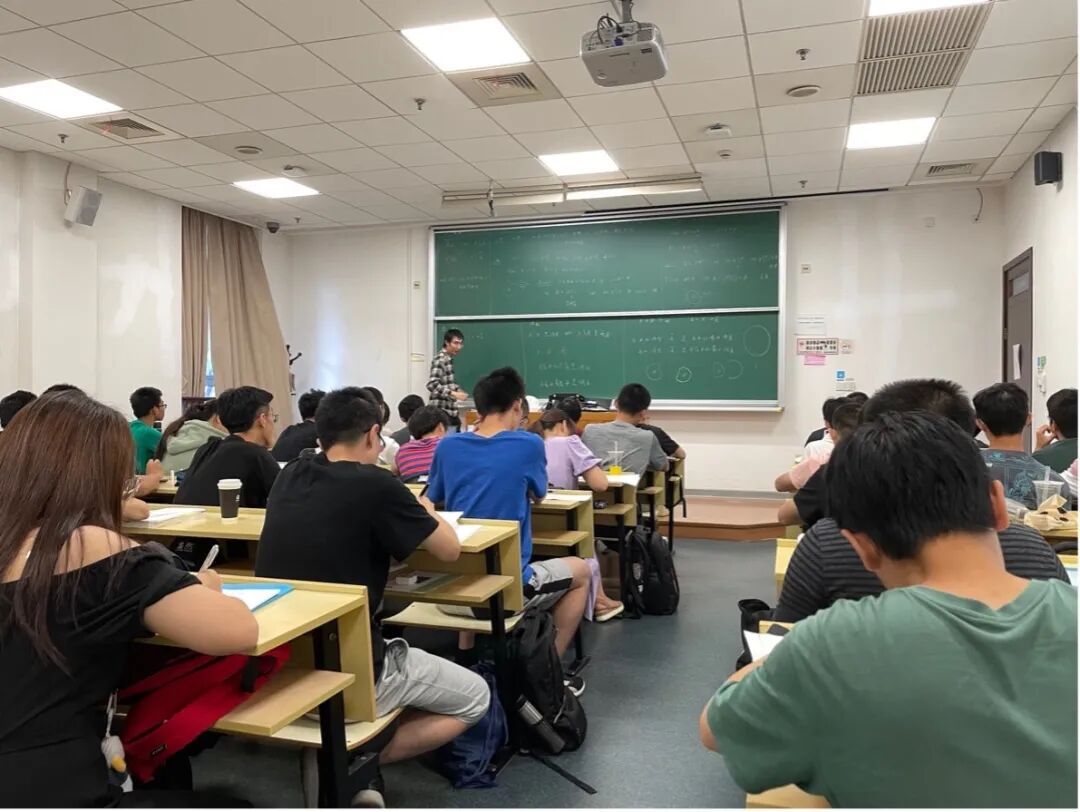

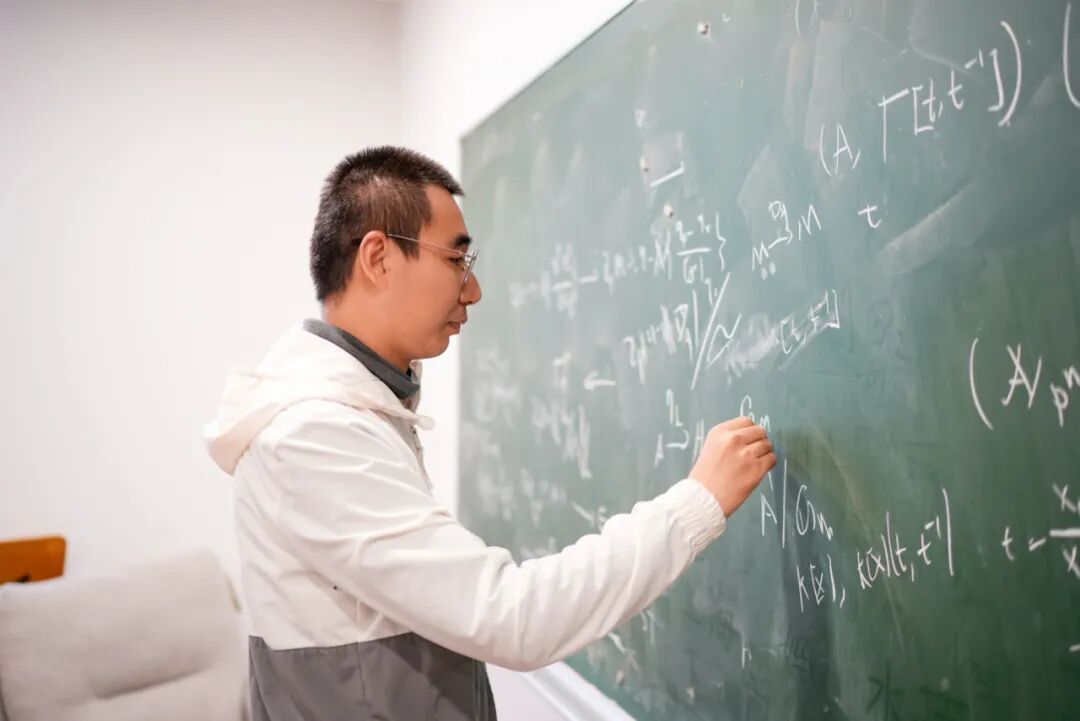

王国祯给本科生上课

当问题做不出结果,有的学生很困扰,焦虑在所难免。王国祯往往反过来安慰:“数学研究里,失败本就是常态。”他自己也是如此,面对很多想研究的问题,长时间思考之后,发现无从下手。

“数学领域的难题非常多,很多问题现在看来都是没有办法攻克的。能找到几个可以攻克的问题,其实就已经很幸运了。”王国祯觉得,某种程度上,“寻找问题”比“解决问题”更重要。

“想研究的问题,其实一辈子也做不完。”王国祯笑言。带着近乎赤子的好奇,他将对拓扑与同伦的更幽深处持续求索,坚定而从容。

组 稿

校融媒体中心

文 字

殷梦昊 邓晗

摄 影

李玲 受访者供图

编 辑

邓晗

责 编

殷梦昊