“这份征收补偿协议我从来没见过,按比例我和儿子应该分到四分之一,这里的差额你们要补偿我!”

“三妹,当初怎么分房子都是老爸说了算,开家庭会议的时候你也没有反对啊。”

“嬢嬢,我们看你离婚后生活不容易,才同意你和堂哥把户口迁回来,还分你一套房子……”

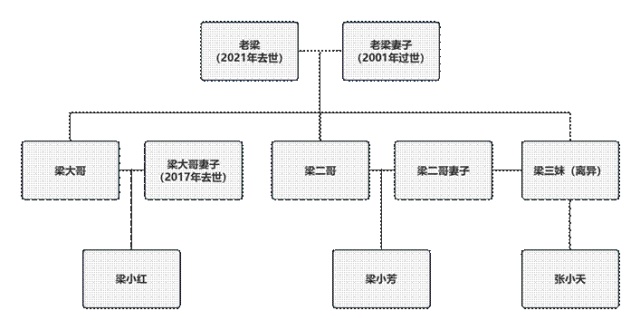

老宅动迁本应是一家人的大喜事,却在多年后成为兄妹反目的根源。事情要追溯到2012年,老梁家位于普陀区真北路的自建房被政府征收,老梁作为户主和政府签订了《征收补偿协议》。该户符合补偿条件的共9人,包括老梁、老梁的三个子女及其伴侣和孩子,一共获得了补偿款310余万元、安置房6套。其中,梁三妹和儿子分得一套安置房和补偿款16万余元。

2021年,老梁去世,生前未立遗嘱。老梁名下还有一套房子,老梁占2%,两个孙女各占49%。就这套房子的继承问题,梁家兄妹三人有不同的意见。梁三妹这才发现,当年老梁家获得的补偿款和安置房并非按照人均比例分配。

“大哥、二哥,这份协议你们足足藏了11年,要不是老爸过世,还不知道要瞒我多久!这个分配方案我是绝对不会同意的!”

“三妹,补偿款和房子都是给老爸的,由他来分配,你有意见的话,2013年就该提出来!”

原本和谐友爱的一家人,因为十余年前的房屋动迁分割与父亲的遗产继承问题,产生了难以弥合的分歧,连带着姑侄、堂兄妹间的感情也出现了裂痕。

久争不下,梁三妹选择向上海市普陀区人民法院提起诉讼,要求对征收补偿的利益进行分割。

收到这起案件后,主审法官盛利敏锐地意识到,若不能妥善处理好这起案件,后续必然会引发更多的遗产继承纠纷,甚至可能衍生出对父母财物的保管合同纠纷等连环诉讼。“必须要在这个案子里,找到三代人结怨的矛盾根源,彻底化解。”

然而十几年时间过去了,当年的口头约定早已模糊不清,当事人对“谁说了什么”“谁该分得多少”等问题各执一词,在法庭上互相诉说着对彼此的不理解和埋怨。

一纸判决固能快速结案,但那血浓于水的手足之情也将被彻底撕裂,留下难以弥补的遗憾。

盛利一遍遍翻阅案卷,尝试寻找调解的突破口。她脑中回响庭审中三兄妹各自讲述在老宅的生活回忆,她意识到,撬动这情感与利益僵局的关键,或许就深藏在当事人心底那份对“家”的共同记忆里。

梁家兄妹三人都在这祖宅里出生、长大、成家,那些在院子里追逐嬉戏的童年时光,父母辛勤劳作、操持家务的温暖背影,一家人围坐吃饭的欢声笑语……这些才是这个大家庭最珍贵的财富。

于是,盛利将昔日的兄妹情作为突破口,引导当事人共同回忆老宅里的生活点滴。“父母当年工资不高,是怎么攒钱翻修房子的?”“大哥、二哥,你们的孩子出生后,是小妹帮着带的吗?”“三妹,你离婚后把户口迁回老宅,大家都很照应你们母子俩吧。”……

起初,气氛依然凝重,但当往昔共同生活的温暖细节被一点点唤醒,三兄妹眼中闪烁出微光——那是被利益之争暂时遮蔽的、深埋心底的亲情。

“想想父亲当年签下那份协议时,他最大的心愿是什么?是希望看到你们今天为了房产争得面红耳赤,还是盼着你们兄妹和睦,携手把这份家业好好地传承下去?”盛利耐心地为三兄妹剖析诉讼可能带来的风险与情感成本,从老父亲的立场出发,说出他未来得及说出的殷切期望。

“这么多年老父亲也是大哥、二哥主要在照顾,按照法律规定,在继承遗产时可以多分。”同时,结合各方对老宅翻建的实际贡献、多年来对父母的赡养情况以及现行法律规定,盛利提出了一套力求平衡法、理、情的调解方案。

终于,几度陷入僵局的调解,在那份被唤醒的亲情的推动下,让三兄妹一步步从对立走向弥合——双方愿意各退一步,三妹放弃了对父亲2%房产份额的继承,大哥和二哥家也愿意支付给三妹母子32万元作为补偿。

“各方就梁家老宅动迁补偿、分配事宜及父母遗产继承再无其他争议。”在签署调解协议那一刻,三妹不禁红了眼眶。那湿润的眼眶里,是积怨的释然,是跨越纷争后的和解,更是亲情的回归。

这场横跨十余年悬而未决的征收补偿分割纠纷终于画上了圆满的句号。几天后,盛利收到一面锦旗。锦旗上,“秉公执法暖民心 倾心调解化纠纷”14个烫金大字,在阳光下格外醒目。在盛利看来,这不仅仅是对自己工作的肯定,更是一个濒临破碎的家庭重新找回理解、包容与亲情纽带的有力见证。

在那些关乎血缘、关乎亲情的家庭纠纷中,法官的职责,绝不仅仅是裁断曲直,更深层的价值,在于传递司法的温度,修复破损的关系,弥合情感的裂隙,让摔碎的茶碗重新摆上同一张桌子,让背对背的两人再次并肩而坐,让被怨怼模糊的亲情被重新唤醒。

来源丨上海市普陀区人民法院

高院供稿部门:综合处

文字、摄影:陈诗若

责任编辑:张巧雨

编辑:孙小敏

声明丨转载请注明来自“上海高院”公众号

▴ 点击上方卡片关注“上海高院”公众号 ▴