熊佛西楼

上戏院史整理与研究者、上海戏剧学院戏剧文学系教师顾振辉表示,从老校训到新校训,他看到的是上海戏剧学院一脉相传的对人才的要求。

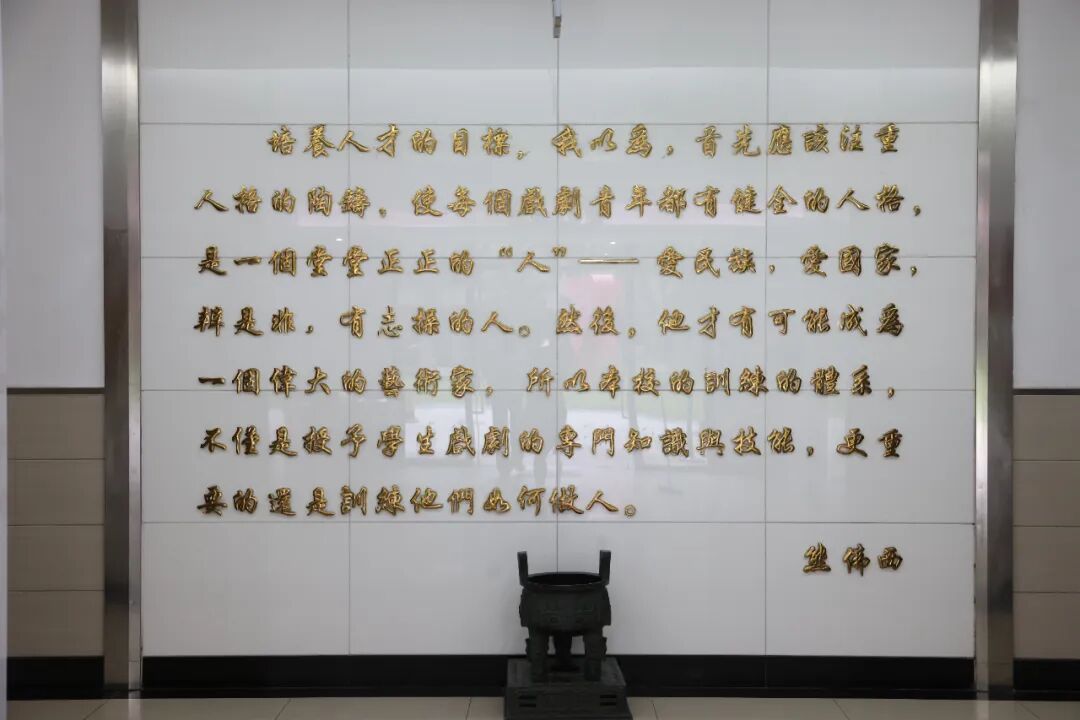

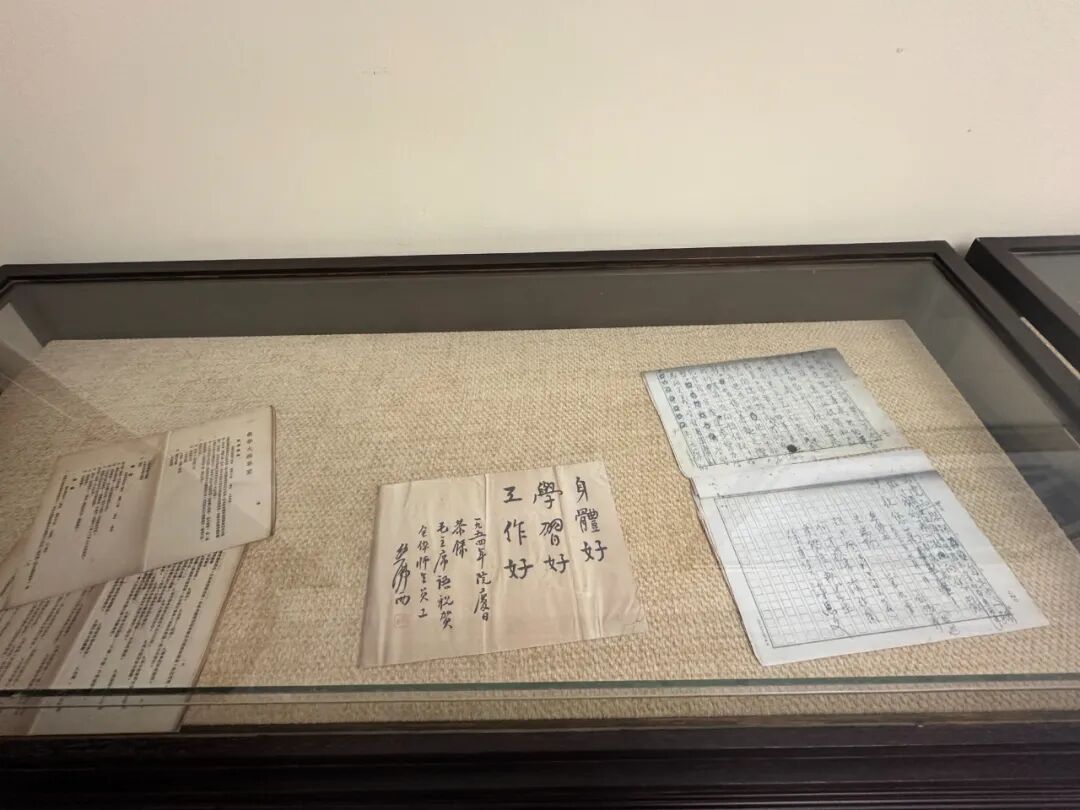

1947年,熊佛西校长提出校训,是希望秉持以身作则、行胜于言的理念,用具体行动来印证教育的信念,而非以空洞的口号和传统的道德规律来训诫学生。熊佛西一方面强调“做戏先做人”,另一方面则强调艺术家所需要合格的文史地理综合素养。“认认真真、踏踏实实把本专业学好,展现具有本民族文化特色、文化自信的戏剧作品。”顾振辉解释。如今“至善至美”的校训,同样是对老校训的延续,从德艺双馨、追求卓越、脚踏实地三个层次出发,推进教育教学与人才培养。

对于新时代的上戏学子而言,该如何理解校训“至善至美”?“‘至善至美’首先是一种‘向内求’的修行。”2022级学生唐歆冉认为,“‘至善’是品德上的诚实、善良与包容;‘至美’是状态上的从容、自信与和谐。在这个快节奏的时代,我们实践它的方式,就是沉下心来,脚踏实地,以高要求研磨技艺。无论是在排练厅打磨一个动作,还是在图书馆研读一本书,都力求做到自己能力的极致,守护好内心的秩序与宁静。”

其次,它也是一种“向外展”的责任。艺术工作者不仅是美的创造者,也应该是善的传播者。唐歆冉表示:“在当下,我们既要传承‘文以载道’的传统精神,运用自己的专业能力去关注社会、关怀现实,更要学会灵活借助影响力广泛的网络平台、人工智能等前沿科技去拓展表达的边界,让我们的作品承载更多的温暖和力量,去触动人心、引发思考。”

文脉赓续,弦歌不辍。青年报·青春上海近日推出“校馆弦歌”系列报道,探讨如何让沉淀的历史焕发新的生机,展示沪上高校在引导青年学子传承红色基因、汲取文化力量、弘扬科学精神等方面的新举措、新思考、新作为。

系列回顾:

这堂“人生一课”,永远不下课!

70年后,他们用最“潮”的方式跨时空对话“破壁者”

一根“泥土柱”,承载风雨同舟的百年“济”忆

从“静的风景”到“活的课程”,这座大礼堂被称为“沪上高校礼堂之最”!

新中国化工事业的中坚力量,从这里出发!

他们留下一支“撤不走”的队伍,带走无数人的苦痛......

与上海大学的初识,可以从这里开始!

体育馆里这两只赛艇,藏着海大人的精神基因……

每件藏品,都有一个故事……走进这里,解锁中国体育教育的“源代码”

一滴滴“黄河水”,这样汇聚成汹涌澎湃的浪潮!

作者:青年报·青春上海见习记者 林千惠/文,记者 郭容/图

部分图源:上海戏剧学院