以思想为燧石,我们敲击未来

星火迸溅,灼穿概念的长夜

未来,便乘着光,在云图里降临

它落笔处,万物显形

思想,点亮未来

日前,“东方讲坛·思想点亮未来”系列讲座第十六季正式启幕。中国红楼梦学会副会长、上海师范大学中文系教授詹丹走进上海市第六十中学,以《理解红楼人物的几个角度》为题,带领同学们推开“红楼”之门,走进一场跨越时空的文学对话。作为深耕红学研究三十余年的学者,詹丹教授以独特的学术视角和生动的文本解读,带领听众穿越三百年时空,探寻《红楼梦》人物塑造的深层密码。

讲座伊始,詹教授开门见山地指出了这部文学经典阅读的四个视角,为同学们整体阅读指明了方向,希望同学们把握阅读的整体性、文学作品的具体性、《红楼梦》的结构性与阅读后的反思性等特征进行文本解构。詹教授指出:“通读一本书,能够帮助我们对一部作品及其中的人物有一个全景式的了解”。比如,关于《红楼梦》中林黛玉这个角色,第三回、第八回、第十九回、第二十三回、第二十七回、第三十四回、第三十七回、第四十二回等片段中描绘的林黛玉,都是不一样的。第三回中,林黛玉告诫自己,不可多说一句话,多走一步路,会被人耻笑去的。这里的她是一个谨小慎微的形象。但如果你读了第八回的林黛玉,又会觉得她是一个反应敏捷、尖酸刻薄的形象。只有从头到尾地把《红楼梦》整本书读完,你对《红楼梦》中的林黛玉,才会有一个比较全面的了解,而不是仅仅停留于某个片段的印象。

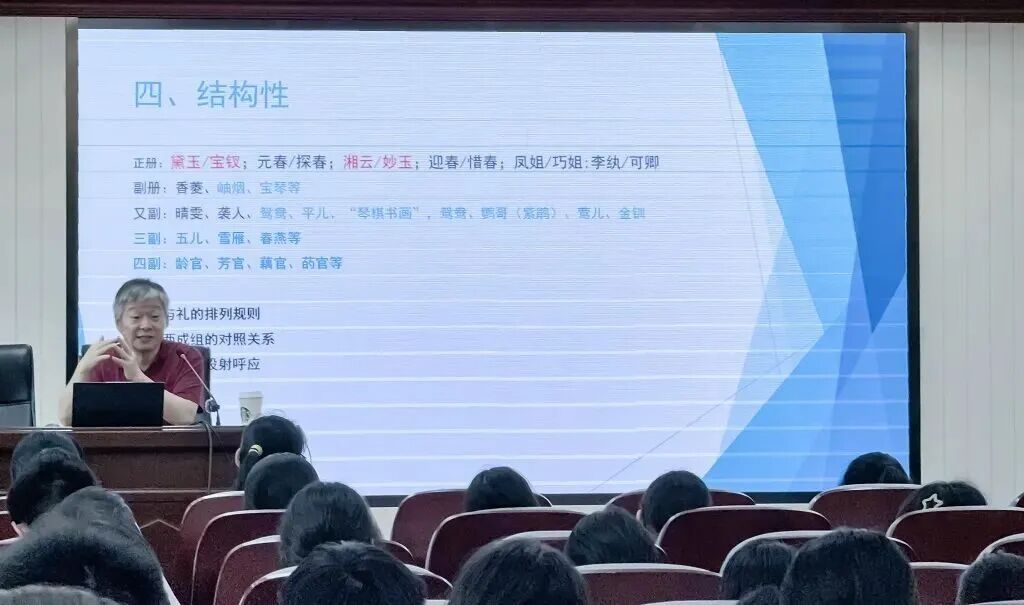

詹教授深耕“红学”研究多年,又非常熟悉中学语文教学,因此将其研究成果融入讲座,为师生提供了系统的阅读路径。他以《红楼梦》中的诗词为例,剖析了“天下文体入红楼”的现象。詹丹教授指出:《红楼梦》在散文中夹杂诗词韵文大致分为两部分。一部分固然成为人物的交流或者自我的抒情方式,另一部分则停留在整体化的叙述层面,即作者通过某种艺术手段将诗、词、曲等韵文插入情节中,让其成为小说情节的组成部分,因此要结合具体语境进行阅读。他以《临江仙》为例,分析了“好风凭借力,送我上青云”所暗含的薛宝钗的志向。同时引导同学们从“情与礼的排列规则”“两两成组的对照关系”“上下层的投射呼应”等方面对《红楼梦》进行结构性地阅读,揭示了结构背后的人物关系,以及关系背后所蕴含的文化内涵。最后,詹教授以“香菱”为例,引导学生可以从人物命运和自身立场进行反思,以求对《红楼梦》有更全面的理解。

互动环节中,同学们围绕 “《红楼梦》后40回的文学价值”“《红楼梦》人物的虚无性” 等议题展开热烈讨论。詹丹教授对提问一一做了耐心、细致地解答。

讲座尾声, 他寄语师生:当我们读懂了林黛玉的孤独、薛宝钗的妥协、史湘云的豁达,我们就读懂了中国人的精神图谱。

学习感悟

高一6班 董冰:

詹丹教授对红楼人物多面性的剖析,打开了我对人物理解的新维度。以往我总习惯用简单的好坏标签定义角色,可讲座中,教授通过分析薛宝钗在世故周全下对黛玉的真心关怀,让我看到人性并非非黑即白。就像王熙凤,她的精明强干与心狠手辣交织,构成了立体鲜活的形象。这让我明白,文学人物如同现实中的人,有着复杂的情感与动机,不能仅凭片面印象下结论,而要走进他们的内心世界,感受人性的多样与深邃。

高二1班 史妍:

曾几何时,我沉迷于各种红学奇谈,却忽略了原著本身的魅力。詹丹教授以王夫人与宝钗的对话为例,指出不能脱离情节背景空谈象征意义,而应从人物的语言、动作中体会情感逻辑。这犹如一声警钟,提醒我解读经典要以文本为根基。当我重新审视红楼人物,从他们的对话和行为中去理解性格与命运,发现每一个细节都蕴含着作者的匠心,这种立足文本的解读,才是与经典对话的正确方式。

高二2班 金文雯:

詹丹教授将红楼人物与现实生活相联系,让经典照进了现实。晴雯的敢爱敢恨,教会我在世俗中保持真诚自我。这些人物不再是书中的符号,而是能为现实生活提供借鉴的镜子。听了讲座,我学会了从红楼人物身上汲取智慧,让这部经典在当下依然焕发着指导人生的光芒。

来源:市社联科普处、上海市第十六中学