家门口的社区生鲜商店“承包”了无数家庭的日常餐桌。它们便捷、亲切,融入社区生活的日常肌理,而门店里食用农产品质量直接关系着千家万户“舌尖上的安全”。静安区人民检察院充分发挥公益诉讼检察职能,推动小微型生鲜商店食用农产品安全问题得到系统治理。

小门店关系大民生

然而,食品安全从无小事,更不容存在盲区。区检察院主动履职,于2025年初启动“临街生鲜超市专项”行动,将监督目光聚焦于社区居民日常光顾的生鲜小店,全力守护市民“餐桌上的安全”。

2025年4月,通过委托专业检测,检察官发现某生鲜店销售的生姜噻虫胺含量为1.0mg/kg,超出食品安全国家标准(GB2763-2021)中“≤0.2mg/kg”的要求。

这一问题的暴露敲响生鲜商店食品安全问题的警钟:这究竟是偶然个案,还是普遍隐患?面对疑问,区检察院迅速响应,制定《静安区临街生鲜超市食品安全专项调查方案》,组织三组人员深入全区开展排查。在近两个月的时间里,检察官们走进一家家社区生鲜门店,通过专业检测与现场调查相结合的方式,逐步揭开问题的面纱。

整改前使用“生鲜灯”

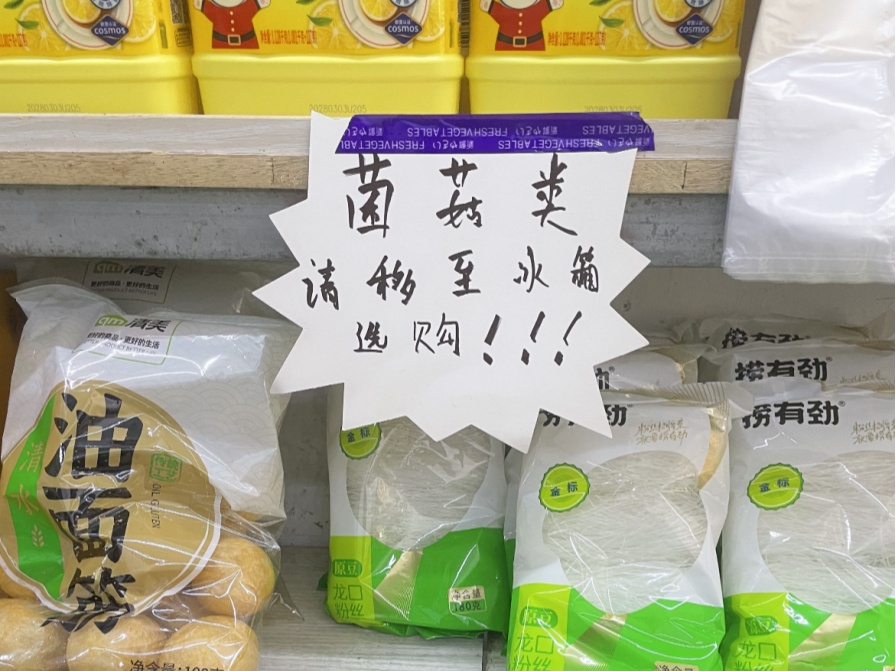

调查发现,个别门店存在销售过期食品、使用“生鲜灯”美化肉类色泽、食品储存不符合保温要求、销售环境脏乱、农产品信息标注不全等多种问题。这些情况不仅反映出个别经营者责任意识的缺失,更暴露出存在的监管漏洞,亟需引起重视并加强治理。2025年5月22日,区检察院对此问题立案处理。

整改后拆除“生鲜灯”

小切口推动大治理

发现问题只是起点,推动实现从个案监督到系统治理的跃升才是公益诉讼的真正价值所在。2025年6月,区检察院依法分别向相关行政部门制发检察建议,为问题整改画出清晰“责任图”,督促有关责任部门及时对涉案生鲜门店进行依法处理,同时建议举一反三,开展社区底商小型生鲜销售门店食用农产品质量安全专项整治。

收到检察建议书后,相关行政部门迅速响应、协同行动,推动形成“个案整治+长效监管+法制宣传”三管齐下的治理体系。

个案层面,行政机关对检察建议指出的问题点位逐一核实,对违规行为立案查处,并对相关经营者开展约谈,进一步压实主体责任。

监管层面,相关行政部门进一步完善日常检查内容清单,依托网格化管理开展定期巡查,防止问题回潮。

宣传层面,以本案为契机,开展安全操作规程要点等专业培训、案例解析,提升小微农产品经营者依法经营意识。

近期,相关行政部门陆续将整改情况书面回复区检察院。“检察建议绝非‘一纸空文’,制发环节仅是履职起点,更需以精准监督推动后续落实,确保建议内容落地见效,切实回应社会关切。”承办检察官这样强调。随后,检察官再次走进曾经存在问题的生鲜门店,开展“回头看”跟进调查。实地回访确认,检察建议中列明的问题均已获整改,生鲜门店的食品储存环境、信息公示栏焕然一新。

“菜篮子”“米袋子”“果盘子”,都是事关民生的大事。静安区人民检察院通过公益诉讼高质量履职,让人民群众买得方便、吃得放心。

下一步,区检察院将继续深入贯彻落实食品药品安全“四个最严”要求,始终把群众关切放在心中,把法治责任扛在肩上,用心用情答好守护食品安全的民生答卷。

记者:张琦

编辑:梁慧

通讯员:高诗

转载请注明来自上海静安官方微信