编者按:日月光华,旦复旦兮!复旦校名得自《尚书大传》,古义今解,“尚书”二字既溯校名之源,也有崇尚读书之义。又以“旦夕”交相勉,愿复旦人不忘初心,始终博学而笃志,切问而近思。

复旦官微开设“旦夕尚书”栏目,每期探访一位学者/科研工作者的书房,以对话形式探索他们的阅读品味与精神世界,展现复旦人卓越而有趣的风范,并邀请当期学者推荐书单,以飨广大读者。

刚刚过去的9月,中国科学院院士赵东元带领的“功能介孔材料团队”获评第四批“全国高校黄大年式教师团队”称号。由于在介孔材料上的卓越贡献,有“布袋院士”之称的他获奖无数,各类关于他的人物报道也不断见诸报端。

本期“旦夕尚书”,我们换一个角度走进赵东元,和读者们分享这位战略科学家别样的哲思与观照。

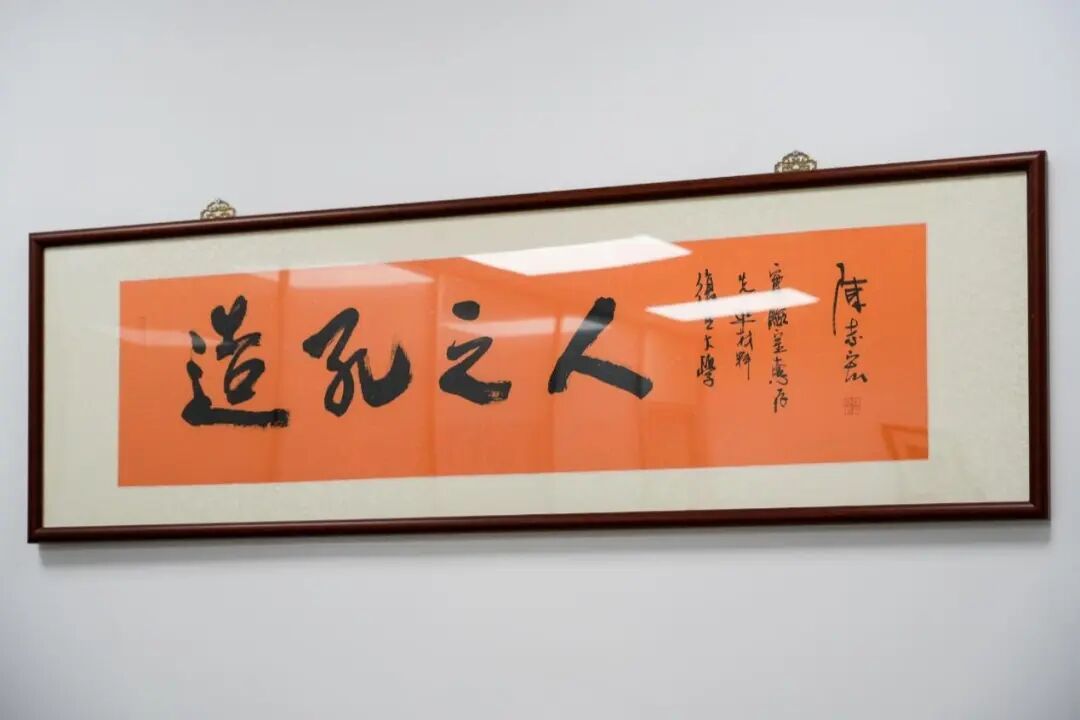

走进赵东元位于江湾校区先进材料楼的办公室,“造孔之人”四字书法作品当即“扑面”而来——横竖撇捺、挥洒自如,他在介孔材料领域的半生探索,就这样高度凝练成简单又不简单的四个字。

半生造孔,在这条路上,赵东元攀上了自己的科学高峰。

到达了高峰的人,看到的风景与别人总是不同的。高峰之上是什么?是无限风光?是倦怠?还是面对永恒星空继续升腾起的全新追问?

追问——这是赵东元的选择,也是他近乎本能的反应。经历了多年的埋头攀爬后,他的镜头渐渐从聚焦介孔材料的微距变成了观照科学世界的广角。

科学的本质究竟是什么?为什么中国古代没有诞生近代意义上的自然科学?现在的他,除了继续布局科学研究之外,还会花费大量时间来试图回答这些问题。

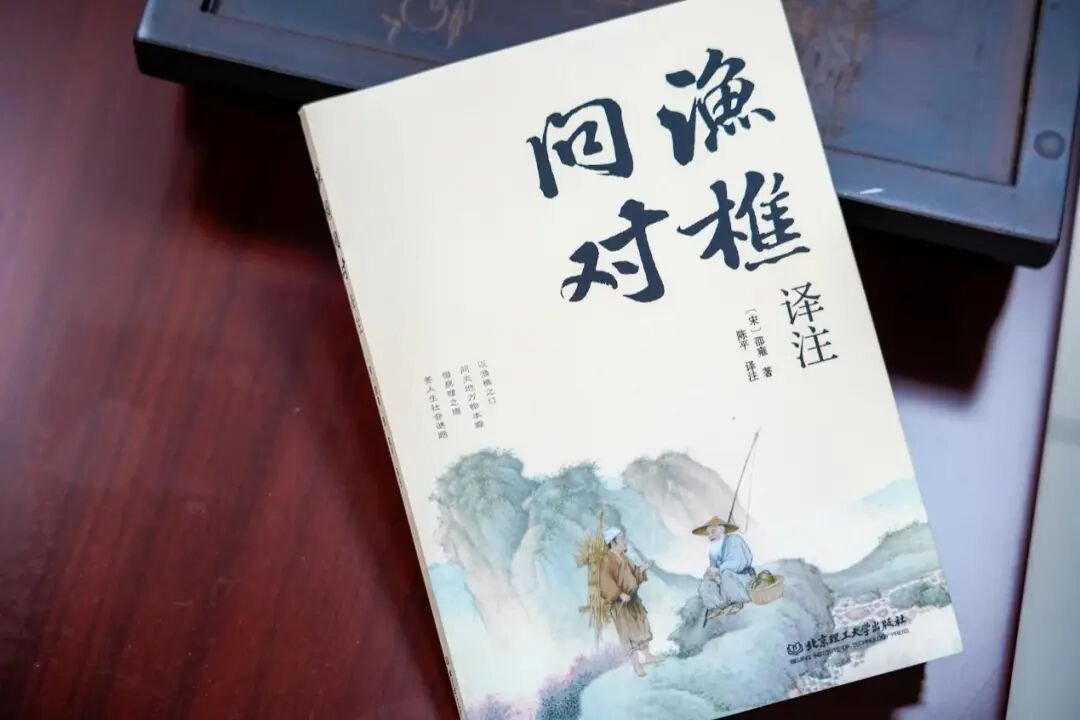

所以,他的书架上有大量关于科学史、科学哲学的书籍。所以,当我们问他最近在读什么书时,他从书包里轻轻掏出了一本北宋哲学家邵雍的《渔樵问对》。

如今他自言是个杂家,为了回答心中的追问,什么书都读。在他看来,哪怕暂时没有答案,“只要我们还在思考,还在对世界发问,我们作为人类的主体性就不会被改变。”

真正的学习不是强迫的

而是源于内在的需求

请问您最近在读什么?

就是这本(《渔樵问对》)。我的阅读比较杂,但我有一个习惯,就是带着问题去读书。

比如我常常会想:“为什么中国古代没有诞生近代意义上的自然科学?”“科学的本质究竟是什么?”有了这些疑问,我就会主动去找相关的书来读,不管是北宋理学,还是西方科学家的传记,都成了我探寻答案的线索。

科学的伟大之处就是它一直不断地发展,比如牛顿力学,不是牛顿(Isaac Newton)发现以后就健全了,而是后边无数人在不断完善它,所以知识科学是知识体系,非常系统,这就是科学,它之所以伟大就在这,人的伟大也就在这。

读了《渔樵问对》,我发现邵雍对人生哲学、对渔夫和樵夫的对话写得很深,但对自然没有产生定量的东西。

除了最近这本书,你一般喜欢读什么领域的书?

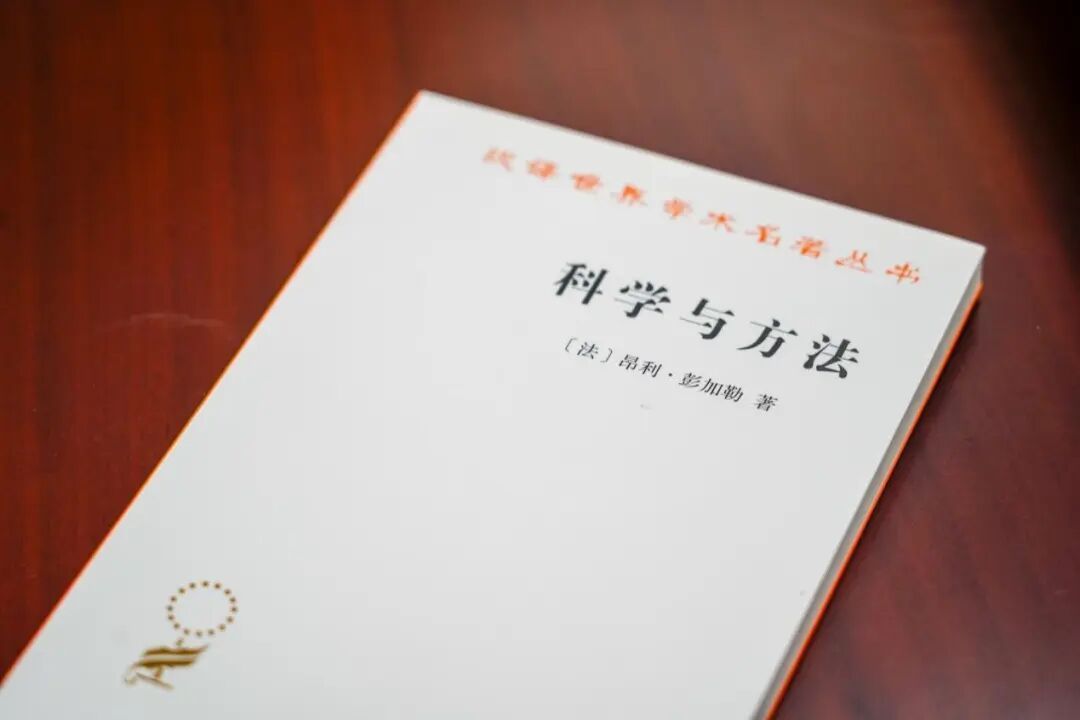

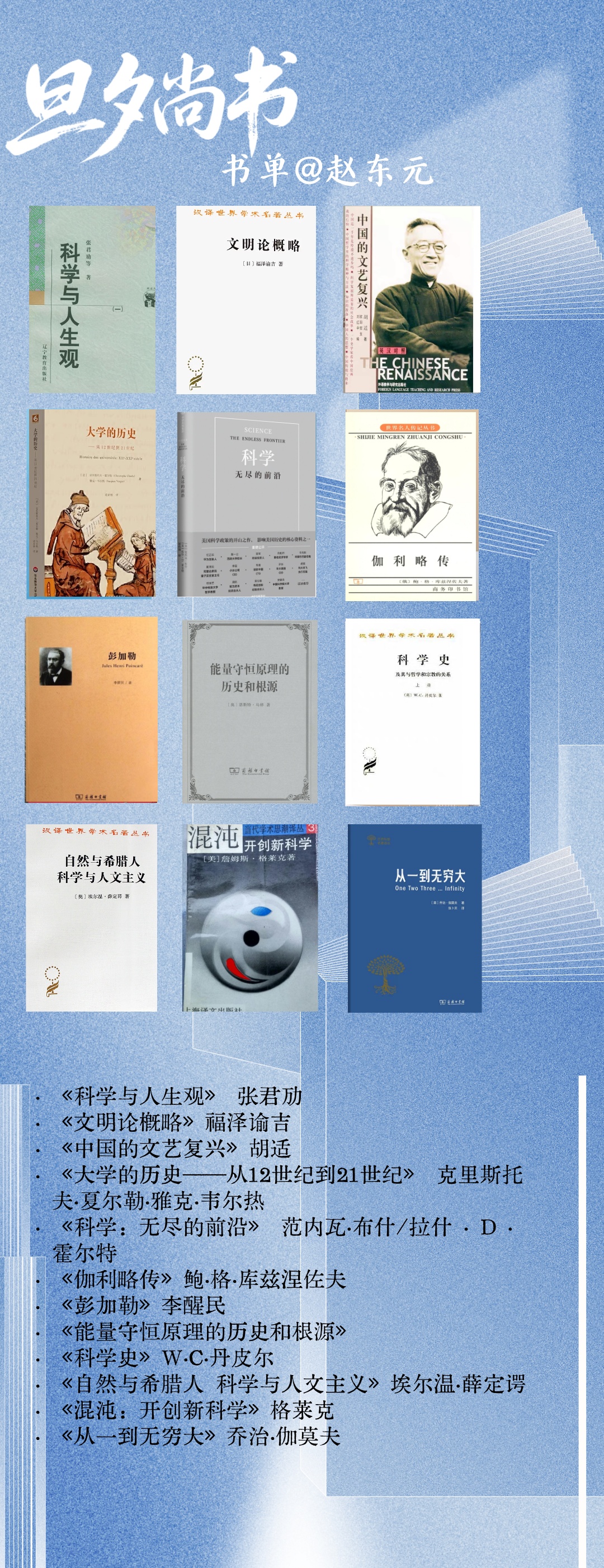

我喜欢读科学史或科学哲学,比如这本彭加勒(Henri Poincaré)的《科学与方法》。

原因可能是到了某个年纪,思考问题会自然而然地深入到哲学层面吧。

年轻的时候,我们学的很多东西都是为了应付考试去死记硬背,根本不理解,甚至有些反感。因为那种灌输式的教育,让你不过脑、不过心。

但当你有了几十年的科研实践和人生阅历之后,再回过头去读这些经典,感受就完全不同了。你会发现,那些你曾经在实践中模糊感受到的规律和方法,被哲学家们清晰地总结了出来。

所以,真正的学习不是强迫的,而是源于内在的需求。就像我让一些搞教学的同事去读雅斯贝尔斯(Karl Theodor Jaspers)的《大学的理念》,他们会觉得读不下去。但我因为一直在思考“大学该是什么样”“教育出了什么问题”,带着这些问题去读,就觉得字字珠玑,非常兴奋,甚至像看小说一样过瘾。

阅读时您有什么特殊习惯么?

做读书笔记是我的习惯。读到精彩或受启发的段落,我会用荧光笔划下来,然后让秘书帮我把这些文字整理成电子版。我再把整理稿读一遍,这样反复咀嚼,印象就特别深刻。

这对我来说,不只是简单的记录,更是一个加深理解、与作者进行思想碰撞的过程。

科学精神的核心就是不断质疑

只有看到自己的“不行”

才能发展

通过阅读科学史,您对自己所从事科研工作有什么新的感悟么?

我现在的感悟可能有些“反常识”:自然本无规律,是人创造了规律。

我们过去总觉得,自然规律就像地下的金矿,客观存在,等着我们去“发现”。但实际上,无论是“一天24小时”的概念,还是“E=mc²”这样简洁优美的公式,都是人类用自己的逻辑和数学工具去理解、定义和赋予这个世界的。这就像康德所说的,“人为自然立法”。

猴子眼中的世界,和我们遵循“1+1=2”的人类所看到的世界,是完全不同的。科学的伟大之处在于两点:第一是实证,它能让我创造的这套规律被全人类所接受和检验;第二是发展性,它永远在自我批判和质疑中演进,从牛顿力学到相对论就是最好的例子。

所以,科学是人的一种伟大创造。我们做化学,也是在创造自然界中本不存在的新物质。

在科研工作之外,这些阅读经验对您看待这个世界有什么影响么?

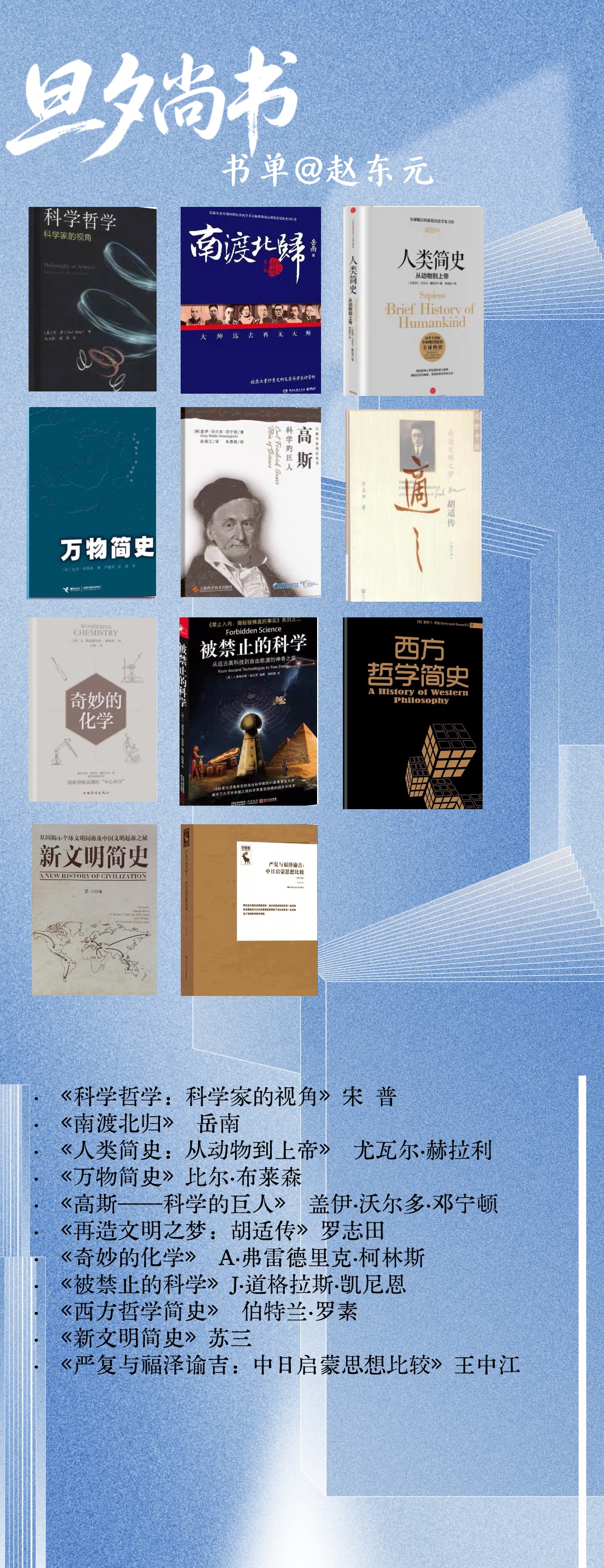

我觉得这有助于我们形成一个更客观、更谦逊的世界观。

比如我们常说的“阿拉伯数字”,一读科学史才发现,它其实起源于印度。印度文明对数学的贡献是巨大的,它的抽象符号体系,包括“0”的使用,极大地推动了数学发展。相比之下,我们虽然在解方程等方面有过探索,但未能形成体系,对世界的影响也比较有限。

再比如我们引以为傲的勾股定理,其实古巴比伦早就有类似发现。我们讲“勾三股四弦五”是特例,而毕达哥拉斯则是用几何方法给出了普适性证明。

我并不是要否定我们自己的成就,中华文明能延续五千年不断裂,本身就是奇迹,我们对世界文明当然有贡献,比如黄铜冶炼技术、水稻种植等。但我们必须敢于直面不足,不能总觉得自己处处领先。科学精神的核心就是不断质疑,只有看到自己的“不行”,才能发展。

科学史的阅读,似乎让您更具“批判性”了。

是的。好的科学家肯定是有批判性的,不批判,你不可能成为好科学家。

因为科学的本质就是发展,而发展的动力就源于对现有认知体系的“不满足”和“质疑”。如果你总觉得自己很完美、很伟大,那就意味着停滞。科学的对立面不是神学,而是迷信和盲从。一个好的科学家,他的工作就是不断去寻找现有理论的边界和不足,然后试图去突破它。

你看我们读科学史,无论是拉瓦锡(Antoine-Laurent de Lavoisier)推翻燃素说,还是爱因斯坦(Albert Einstein)挑战牛顿的绝对时空观,都是从批判开始的。这种批判不是为了反对而反对,而是一种严谨的、基于逻辑和实证的思考习惯。所以,真正的科学精神必然是谦逊和开放的,它要求你敢于承认“我不知道”,敢于直面自己的“不行”,只有这样,才能为新知识的产生留出空间。

从更广的视角看,您认为当下中国社会存在哪些普遍的文化心态可能会影响我们的创新能力?

这是一个宏大但很重要的问题。我观察到一个现象,我们社会中可能存在一种“急于求成”和“渴望被承认”的心态。

在科研领域,它可能表现为对短期成果和量化指标的过度追求,而缺乏对那些需要长期坐冷板凳的基础研究的耐心。

在更广泛的社会层面,它可能导致我们对他人的评价和外界的眼光特别敏感,有时候反而束缚了我们去进行真正大胆、离经叛道的探索。创新需要一种松弛和自信的文化环境,允许失败,鼓励“异想天天开”。

我觉得,当我们真正强大到不再那么急于证明自己的时候,或许就是我们原创思想和颠覆性创新全面爆发的时候。

即使在AI时代

我依然鼓励年轻人多读一些

关于思想和方法的书

如果请您为刚入学的化学系本科生或有志于从事科研的年轻人推荐书单,您会推荐哪些书?

我不敢轻易给年轻人开书单,因为每个人的兴趣和时间都不同。

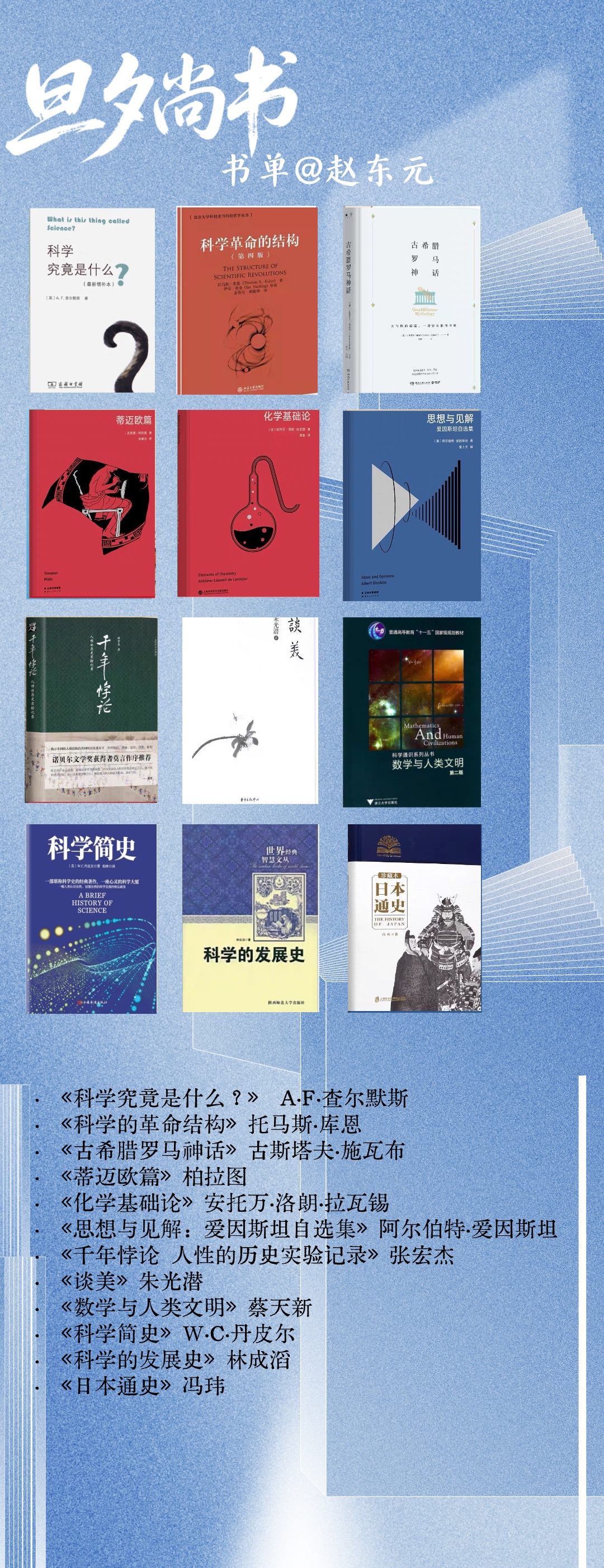

但如果一定要说,我希望他们能去读一读科学史和科学哲学的经典。比如波普尔(Karl Raimund Popper)的著作,可以帮助理解科学的边界;彭加勒的《科学与假设》,能让你看到天才的头脑是如何思考的。

最重要的是,要带着问题去读,并在阅读中持续思考。养成思考的习惯,比知识本身更重要。我一直认为,好的学生是“悟”出来的,不是教出来的。师傅领进门,修行在个人。无论是社会科学还是自然科学,创新的道路都是相通的,它需要我们不断地去想、去问、去思辨。

在您看来,科学史与科学哲学的阅读对有志于从事科学研究的年轻人有什么帮助?

以史为鉴,读科学史能帮助年轻人至少理解三件事。

第一,看见科学的脉络。科学知识不是凭空出现的,它建立在前人思想的肩膀上。你会发现,许多伟大的发现都不是“从0到1”的灵光一现。比如谈到狭义相对论,就不能不提彭加勒和洛伦兹(Hendrik Antoon Lorentz)的奠基性工作。

第二,掌握科学的方法。通过阅读伽利略(Galileo di Vincenzo Bonaulti de Galilei)、拉瓦锡等科学巨匠的原始思考,你能真切地看到他们是如何提出问题、设计实验、进行逻辑论证的。这种方法论的训练,远比记忆具体的知识点更重要。

第三,培养批判性思维。科学的精神内核就是质疑。我们总要找到现有理论的边界和不足,才能推动科学进步。如果总觉得自己很完美、很伟大,那也就停滞了。一个好的科学家,必然是一个优秀的批判者。

您过去谈到过,很多伟大的科学家,比如彭加勒,是无所不通的“通才”。这似乎与我们今天高度细分的专业教育有所不同。您认为,对于今天的学生来说,应该如何平衡“专”与“博”?

伟大的思想往往是相通的。在近代以前,所谓的“科学家”大多是哲学家,他们对世界的理解是整体性的。科学从哲学中分化出来,只是近一两百年的事。所以你看那些大师,比如彭加勒,他既是数学家,也是物理学家、哲学家,这种跨领域的视野让他能看到别人看不到的东西。

今天的学生,身处一个知识爆炸、专业高度细分的时代,打好专业基础是必须的。但与此同时,我非常鼓励他们能“博”一些,要多学科交叉。多读点历史,尤其是科学史;多了解点哲学,看看那些最聪明的大脑是如何思考根本问题的。这不仅仅是为了增加谈资,更是为了建立一个更宏大的认知框架。

我常常说,创新是非常难的,社会科学和自然科学都一样。关键在于你要有能力去思考,去提出真正有价值的问题。而这种能力,很多时候就来自于你广博的知识和跨学科的视野。你要能把自己正在做的事情,放到一个更大的坐标系里去定位,这样才可能做出真正原创性的工作。

在今天这个AI技术日新月异的时代,很多人感到焦虑,担心人类的价值被取代。您认为在这样的时代背景下,我们应该如何自处?读书的意义又是什么?

人工智能是不可抗拒的浪潮,我们不必抗拒,而应去学习它、顺应它、借助它。AI可以帮我们处理海量数据,但思想、方法和思辨的过程是无法替代的。

我们今天读古希腊哲学,不是为了遵守两千多年前的教条,而是为了学习那种思辨的精神。同理,我们读科学史,重点是理解科学家们“为什么会这么想”,这个过程的价值远超结论本身。

所以,即使在AI时代,我依然鼓励年轻人多读一些关于思想和方法的书。人的智能还需要不断发展。读书,尤其是读那些能激发思考的经典,永远是提升我们自身智慧的最重要途径。只要我们还在思考,还在对世界发问,我们作为人类的主体性就不会被改变。

组 稿

校融媒体中心

文 字

姚舟怡 祁金

摄 影

李玲

制 图

段瑞怀

编 辑

穆梓

责 编

李斯嘉