从黄浦江上静谧的 “时光孤岛” 到国庆长假单日客流破万的潮流打卡地,这座承载着百年工业记忆的内陆小岛,正以2025上海城市空间艺术季为契机,悄然完成一场华丽蜕变。艺术为桥、科技为翼,斑驳船台与灵动装置共生,老厂房与年轻创客共鸣,复兴岛不仅成为市民休闲新选择,更朝着 “最年轻、最智能的一平方公里” 稳步迈进。

“最冷清”地铁站变得热闹非凡

秋日的江风裹挟着水汽掠过复兴岛岸线,将船台公园内塔吊的影子拉得悠长。若回溯一年多前,这里还是另一番模样——全岛仅有一条共青路、一家 “孤独的小饭店”,时光仿佛凝固在上世纪,定海路桥两端,像是隔着两个时空。

而这个国庆长假,复兴岛彻底换了 “画风”:船台公园、旧厂房改造的艺术空间、滑板公园与量子互动馆前,挤满了从浦东、浦西赶来的市民,单日最高客流突破一万人。

“12号线复兴岛站,原来可能是上海市最冷清的地铁站,但现在人流已经变得非常壮大。” 杨浦滨江置业执行董事徐少明站在船台公园观景平台上感慨,“有市民在小红书上写,这是复兴岛成立以来最热闹的一天,我相信这个纪录会被不断刷新。”

作为复兴岛更新的主要推动者之一,徐少明亲历了小岛从 “静谧” 到 “苏醒” 的全过程。今年以来,一场场大型活动为这座岛注入活力:4月有爱奇艺新说唱拍摄,6月有杨浦区全球推介大会,8月有小红书Red Land冒险岛活动,10月中旬还将迎来B站干杯音乐节。

“每一次活动都能为岛‘留下点什么’。” 徐少明说,活动不仅提升了岛的自然基础,更有大量艺术作品被保留下来,“加深这个岛的厚度,让市民下次来能看到更多新东西、新内容。”

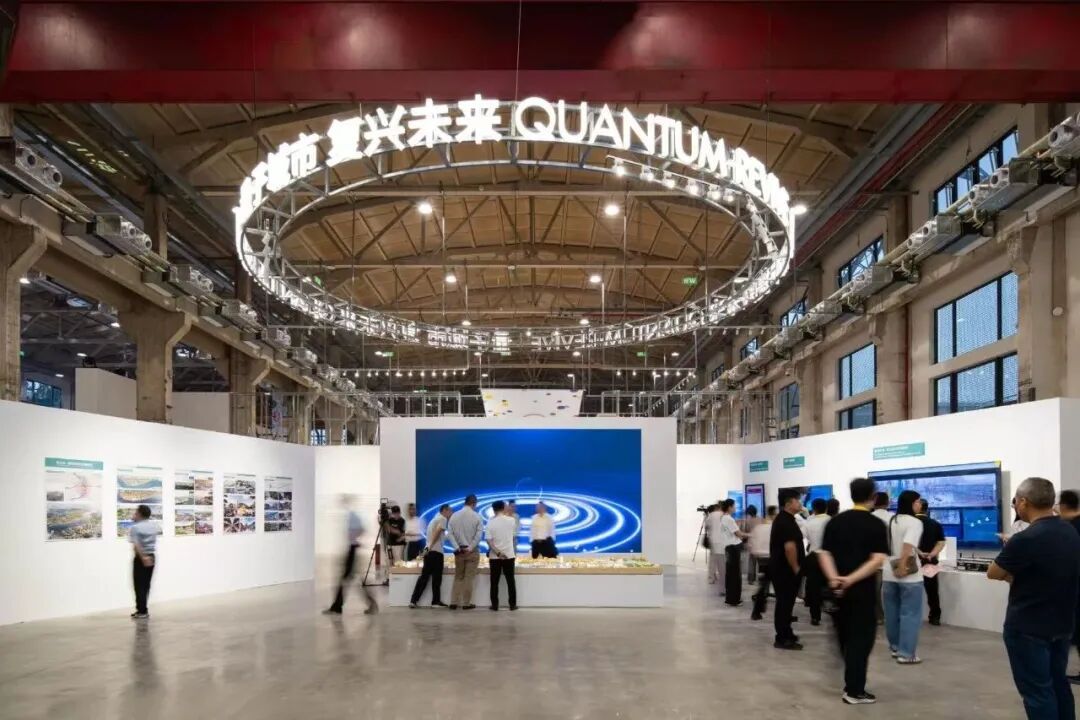

艺术,正是撬动复兴岛变化的关键杠杆。走进由旧钢材车间改造的艺术季A馆,原始的牛腿桁架结构依旧保留,阳光透过高窗洒在展览区,与屏幕上跳动的量子数据形成奇妙对比——老工业的厚重质感,与新科技的灵动活力在此碰撞。

展馆内,讲解员正指着墙上的传感器为访客普及知识,市民蔡先生看得格外投入。作为一名工程师,他对这里的工业遗迹与科技装置充满兴趣:“看到以前的造船厂,特别震撼。这么多工业建筑搭配艺术品,量子技术是更先进的东西,和艺术结合在一起,特别有吸引力。”

朝江边走去,更有诸多视觉冲击力十足的大型艺术装置映入眼帘。市民李女士带着孩子站在一座由砖墙与舵轮造型组成的装置前,看得目不转睛:“喜欢拍照的女孩子来这儿,真的很出片。遛娃也轻松,能看到这么大的机械装置,特别壮观。从这些设备里能看到上海造船的历史,特别为我们上海的工业自豪。”

李女士口中的“大型机械”是曾经轰鸣的龙骨、行车与塔吊。如今,这些江边的“工业巨兽”不再隆隆作响,而是与灯光、人形立牌、彩色球体结合,成为独特的艺术载体,勾勒出一幅“赛博朋克”般的画面——历史的钢铁骨骼里,注入了未来的灵魂。

在船台公园的一处旧仓库墙上,美国艺术家劳伦斯·韦纳的巨型文字装置“被夜晚相遇的两艘船照亮”,在夕阳下静静舒展。不少情侣特意在此合影,定格幸福瞬间。

徐少明透露,这幅作品的版权已被私人藏家买下,却因“与复兴岛的气质太契合”,被特许留在这里展示,“这是特别浪漫的一句话,我们的江景和工业氛围,能让作品的意境完全释放。”

复兴岛的蜕变,不止于“变热闹”,更有着严谨的城市更新逻辑。当下,小岛的开发导向被明确为“快创新、低成本、开放式、多元化和超活力、自生长”,而 “最年轻的一平方公里”“最智能的一平方公里”,则是徐少明团队提出的核心口号。

目前,岛上30万平方米的老厂房正逐步改造,焕发出新的功能活力:1500套保障性租赁住房已建成,优先服务于杨浦的高校毕业生与创业青年;首批改造完成的厂房,迎来了丁乙、徐震等艺术家与设计师入驻 —— 斑驳的外墙背后,藏着精致的艺术殿堂,“他们特别喜欢这种新旧对比的冲击感。”徐少明说。

随着量子城市实验室的推进,复兴岛还吸引了更多科创力量的目光。“做无人机的、做智能制造机器人的企业,都对这些老厂房表现出很大兴趣。”徐少明笑称这是“相互奔赴”,老厂房独特的空间构造、层高与荷载条件,恰好契合了科创企业的需求。

傍晚时分,潮水渐涨,江风拂过船台公园的草坪。“被夜晚相遇的两艘船照亮”的巨字在暮色中微微发亮,像是在诉说着小岛的故事:曾经被时光遗忘的它,如今正以艺术为帆、科技为桨,让过去与未来像夜色中交汇的船,彼此照亮。

“我们希望它是一个被人喜欢、宜居宜业的岛,保留独特性的同时,继续有机生长。” 徐少明眼中的复兴岛,有着清晰的未来图景,“它会成为未来城市的典范,成为全球创新创业的聚集地——这是我们对这座岛的期待,也是正在践行的方向。”

(部分图片:杨浦区融媒体、上海规划资源公众号)