提起家中的老物件,周家桥街道的社区摄影达人赵银交有一个特别的“老伙计”——一台陪伴了他四十多年的红梅相机。这台相机不仅是他用第一笔积蓄买下的珍贵礼物,更是他半生摄影生涯的起点,见证了从记录女儿成长到捕捉城市变迁的每一个难忘瞬间。

时光倒流回20世纪70年代,年轻的赵银交还是上海知青,“每次回城探亲,或是与关系好的老农民一同来到上海,总想着到外滩、人民广场等地合影留念。”外滩的风吹过年轻的脸庞,人民广场上留下与老乡亲们的合影,那些珍贵的瞬间让他下定决心要学会拍照。

很快,在新华书店读书时,一本《简明摄影知识》吸引了他的目光,“这是我第一次接触摄影。书很薄,里面的‘光圈’‘景深’等等专业术语都很陌生,我就逐字逐句反复读。后来我还买了一本《怎样正确估计曝光》,才浅显地了解到摄影到底是怎么一回事。”赵银交回忆道。反复翻阅自学后,对摄影知识一窍不通的他开始逐渐有了门道。

由于家庭经济条件并不富裕,当时的赵银交只能到照相馆租一部相机,与朋友相约一起到外滩、人民公园拍照,用后即还。直到80年代初,赵银交走上工作岗位,终于用积蓄捧回了一台梦寐以求的红梅相机。“这台相机64块,现在说起来便宜得不得了,但那时候足足花了我两个月的工资。”提起这台“老伙计”,赵银交笑着感慨道。

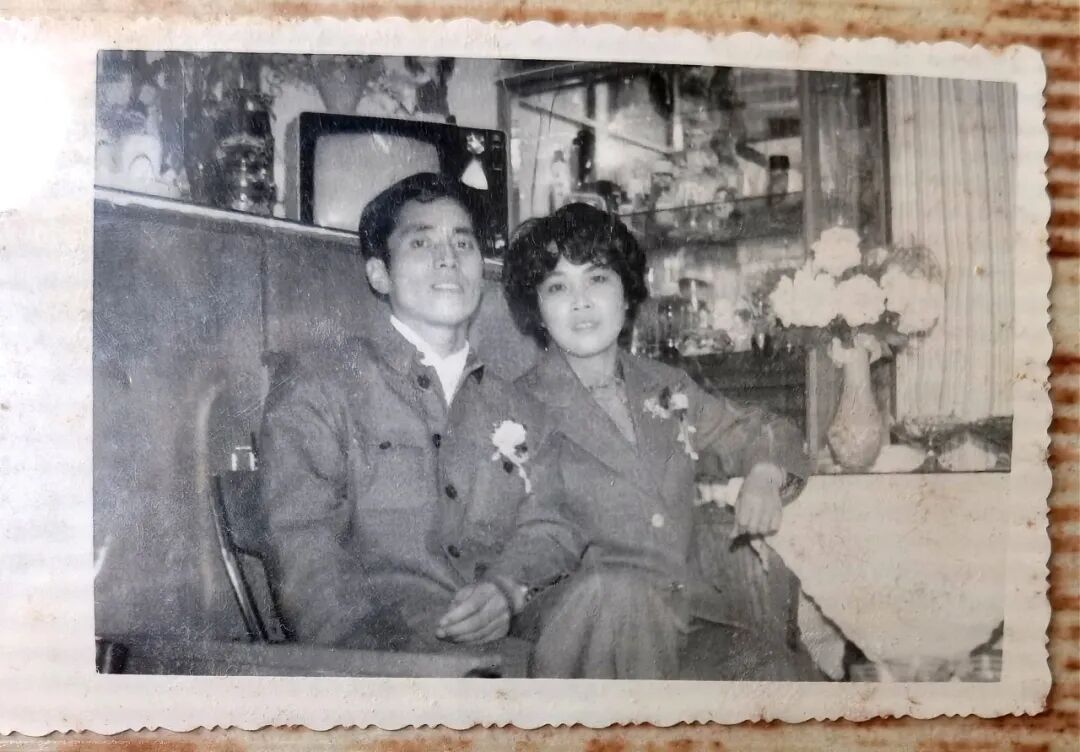

这台机器,更是生活的“快乐开关”——记录自己的人生轨迹、女儿的成长瞬间、身边社会的点滴变迁。看着妻子与女儿的笑脸在相纸上定格,他笑着说:“心里暖暖的。”这台红梅相机仿佛有魔法,让平凡日子变得熠熠生辉。

如今,“红梅”虽已不再用,但赵银交手中的镜头从未停歇,一张张珍贵的照片、一组组优秀的获奖作品在他的镜头中诞生,赵银交也跻身上海市摄影家协会行列。在上海黄浦江苏州河沿岸工业遗产摄影大赛中,他的组图《消失的记忆》从八千多幅作品中脱颖而出。“上海火柴厂就在我家门口,我亲眼看着它从工厂变身收藏馆,再变成如今的青少年活动中心。”赵银交说,最让他庆幸的就是用相机记录下了这一工业遗址的变迁,让更多的人了解这段城市历史。

摄影作品组图《消失的记忆》

作为周家桥街道老年协会副会长,赵银交还活跃在社区各个活动现场,化身幕后工作者,将镜头对准那些灿烂的笑容,用相机随时记录社区普通却又暖心的瞬间。“摄影不仅丰富着我的生活阅历,也让我的老年人生变得更有意义、有价值。”赵银交说道。

“我们摄影人的眼睛是到处转的,关注身边的故事、发现生活中的美是最重要的能力。”这是赵银交拍出好照片的秘诀,也是他的“生活哲学”。

图片来源于受访者

撰稿:何郁柠

编辑:陈 莎

责编:颜文彬

*转载请注明来源于“上海长宁”