随着能源结构转型步伐的加快,核能已成为实现碳中和目标和确保国家能源安全的重要支撑。当前,我国每年新增建设8至10台核电机组,核电的快速发展导致放射性废物数量迅速攀升,其中,低中放射性废物占总量的90%以上。对这些废物进行科学处理和安全处置,不仅是核能产业发展的技术基石,也是衡量一个国家在高科技和绿色发展领域文明水平的关键指标之一。上海交通大学王德忠教授团队经过20多年的努力,解决了核电厂低中放射性废物源项定量识别、转运和活度测量等一系列技术难题,为我国核电可持续发展做出了贡献,相关成果获上海市技术发明奖一等奖。

低中放射性废物处理面临三大难题

放射性废物处理面临三大难题。其一,核反应堆运行时,会产生裂变和活化两类放射性核素,核素源项(即核素的来源和名称、数量、辐射强度等情况)复杂。反应堆运行产生数十种化学元素,连接反应堆的一回路内部的活化(反应堆里的材料被中子辐照成具有放射性的辐射源)、腐蚀(活化产物被冷却剂腐蚀)机理不清晰,裂变核素的扩散规律难以掌握,严重制约了废物源项的识别及测量。其二,放射性废物在传统的辐射泄露控制条件下,转运难;又由于固体废物受到的压缩力与发生变形的对应关系难以建立,减容也难。其三,对体现放射性废物发生放射性衰变速率的核素活度进行三维测量困难,其中分段γ射线扫描精度低,层析γ射线扫描耗时久。上述关键技术瓶颈不得到突破,会造成核电厂低中放射性废物长期大量积压。

多项自主创新破解关键技术

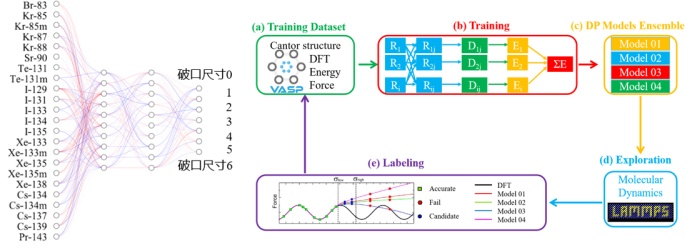

20多年来,面对核电厂低中放射性废物处理的难题,王德忠教授团队承担了多项国家级课题展开技术攻关。在复杂核素源项识别与定量分析方面,项目团队开发了裂变核素扩散模型和源项反演算法,掌握了裂变核素的扩散规律;基于第一性原理分子动力学方法,掌握了反应堆一回路材料腐蚀活化规律,使活化腐蚀产物预测精度大幅提高;建立了裂变及活化核素库,准确获得了废物中放射性核素的信息。

源项精确识别和定位分析方法

项目团队还研制了整体性能优于国外同类产品的智能化、模块化放射性废物转运减容工艺及装备,掌握了复合材料的压缩性能与材料基体及组合比例的影响规律以减小放射性废物体积,实现了可压废物组合与压力及压实时间等工艺参数的优化,大幅提高了减容程度,有效减少了放射性废物的体积。

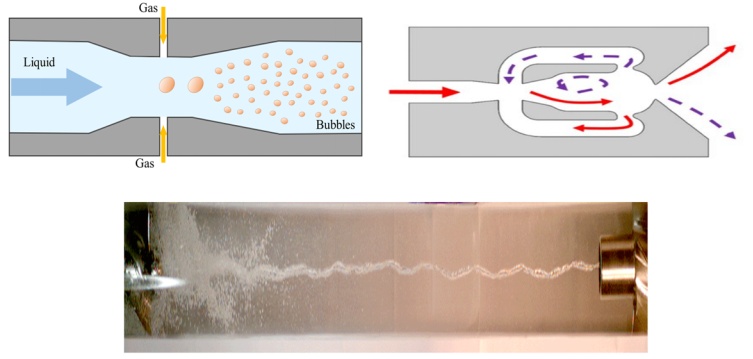

基于鼓泡法的放射性气体分离方法

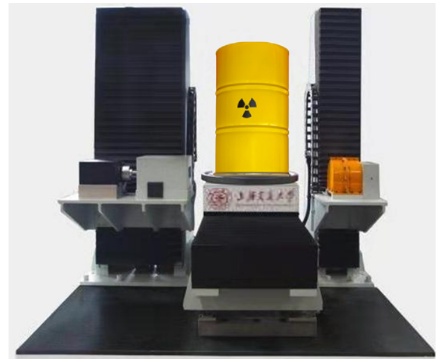

为优化放射性废物核素活度的三维测量,项目团队提出了等效环源分段γ扫描方法,采用双探测器定位环源半径实现二维精准测量,在核素不均匀分布时,测量误差降至传统分段γ扫描方法的1/3;提出了自适应测量的层析γ扫描方法,实现了对热点区域选择性测量,减少了对非放区域的无效测量,单桶测量时间减至传统层析γ扫描方法的1/2。项目团队还研制了适用于多种型号废物桶测量的国产化放射性废物测量装备,测量精度等技术指标优于国外同类产品。

高精度放射性废物测量装备

将为全球放射性废物处理提供中国方案

项目成果为低中放射性废物处理装备提供了中国方案,打破了国外技术垄断。研发的系列产品已应用于秦山核电、大亚湾核电、福清核电、漳州核电、巴基斯坦K-2/K-3等多个项目,并推广到由核反应堆产生的乏燃料的后处理领域。

技术突破带来了重要的经济和社会效益,显著提升了我国在放射性废物处理技术领域的水平,增强了与国际先进产品的竞争力;有力推动了行业标准的制定,为放射性废物的科学高效处理提供了坚实的技术支持和保障。在完成项目的同时,项目团队还为社会、企业、科研院所和高等院校培养了近百名博士和硕士研究生,为国家核能领域高层次人才的培养做出了积极贡献。

随着我国核电的发展,应用具有自主知识产权的先进技术处理低中放射性废物日益迫切。未来,王德忠教授团队还将围绕我国核电出口形成一揽子自主化技术,为全球放射性废物处理提供中国方案。

2024年度上海市科学技术奖近日正式颁发,激励上海科技工作者建设国际科技创新中心的进程中为国担当、勇为尖兵!加快建设高水平人才高地,深化国际科技开放合作,加强国家战略科技力量建设,攻坚关键核心技术难题,推动科技创新与产业创新深度融合,这是上海在深化国家科创中心建设之路上的一道道时代命题。本专栏将陆续介绍部分奖励成果,展示科技工作者们以昂扬斗志、创新精神,在国家科创中心建设中交出的一份份完美答卷。

作者:陈怡

资料来源:王德忠

编辑:朱文莹

↓分享

↓点赞

↓在看