有的人测量出一次血压升高,就会非常担心,认为自己得了高血压。那么,事实真的如此吗?如何确诊高血压,确诊后就要开始吃药吗?今天,我们来为大家答疑解惑。

首先我们需要知道,血压受多种因素影响,包括情绪、体力活动、饮食和睡眠等。例如,情绪紧张、焦虑或运动时,血压会一过性升高,但情绪放松或休息后血压会降低,因此,不能单凭一次血压升高就诊断为高血压。确认高血压需要在不同时间段进行多次的测量,以确认血压水平的真实状态。要确诊高血压,关键环节就是采用合规的血压计进行正确的血压测量,主要分为诊室血压和诊室外血压测量。

诊室血压测量:包括由医护人员进行的常规诊室血压测量以及患者自我操作的自动诊室血压测量。

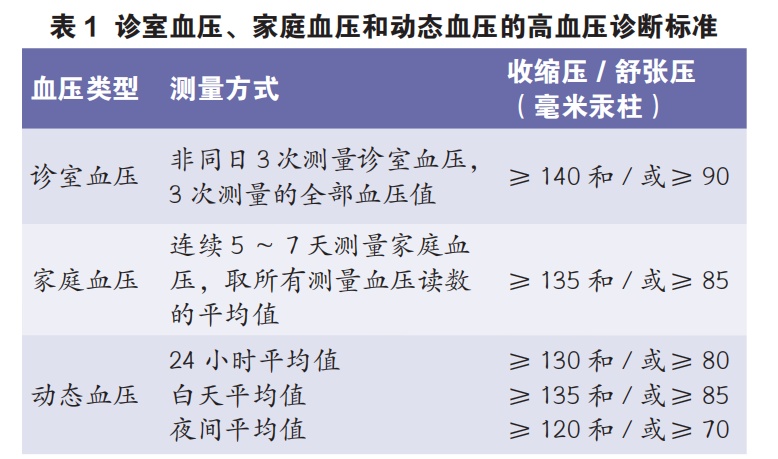

诊室外血压测量:包括动态血压监测和家庭血压监测。诊室血压、家庭血压和动态血压均可作为高血压诊断的依据。根据患者的个体情况,可以选择合适的血压测量方式以进一步明确血压水平,具体可参考表 1。

(点击图片放大查看)

测血压时,需要注意

第一,前30分钟内避免饮用咖啡、浓茶、酒或剧烈运动,坐位安静休息至少5分钟。

第二,使用合适的设备,最新高血压防治指南指出,不建议使用水银血压计。

第三,正确的测量姿势,坐位测量上臂血压时,上臂应与心脏齐平,双脚平放地面,后背有支撑,测量时不说话。

第四,首次就诊时,两侧上臂的血压均需要测量,以血压读数较高的一侧作为之后测量血压的上臂。

第五,测量血压时,隔30~60秒重复测量,取两次读数的平均值记录。如果收缩压或舒张压的两次读数相差10毫米汞柱以上,应再次测量,取三次读数的平均值记录。

高血压是一种心血管综合征,可影响到心、脑、肾及血管,如果血压长期控制不佳,会进一步引起脑卒中、心力衰竭、冠心病、肾功能不全等靶器官损害及心血管事件的发生。所以,确诊高血压后,还需要做些检查来评估这些脏器有没有受到损害以及损害的程度,以决定是否要立即服药,并明确治疗后血压的控制目标。

心脏:长期高血压会引起心脏结构和功能的变化。通过心电图和心脏超声检查可以评估心脏受损程度。

肾脏:高血压会造成肾脏损伤,严重时可导致肾衰竭。通过尿常规、尿微量白蛋白、尿白蛋白 / 肌酐比值、肾功能、双肾及肾血管超声等,可以了解高血压是否引起早期肾损害,同时也可以初步判断高血压是否由肾脏疾病引起。

脑:脑卒中是高血压最常见的并发症。头颅 CT 或磁共振有助于诊断脑梗死、脑出血、脑动脉瘤等。

眼底:长期高血压会导致视网膜病变,因此,高血压患者建议进行眼底检查。

大血管:颈动脉超声可以了解有无动脉斑块及狭窄,脉搏波传导速度可以了解血管僵硬度。

确诊高血压后,还需判断高血压的原因。高血压分为原发性高血压和继发性高血压。

原发性高血压

是由遗传和环境因素相互影响作用的结果,没有明确病因,约占所有高血压病例的 90%。

继发性高血压

约占 10%,是由某些确定的疾病引起,查出病因后治疗会非常有针对性,不仅有特殊的降压药物,有些患者甚至可通过手术去除病因,高血压可被治愈或明显改善。其主要病因包括肾实质性高血压、肾血管性高血压、内分泌性高血压(如原发性醛固酮增多症、库欣综合征、嗜铬细胞瘤等)、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征等。

哪些患者要考虑继发性高血压的筛查?

年轻患者,即年龄小于40岁,尤其是没有明显的不良生活方式或相关家族史的患者。

突然出现的血压显著升高,伴随头痛、视力模糊等症状。

难治性高血压,即在充分药物治疗和生活方式调整后血压仍无法控制的患者。

明显的血压波动,即血压在短时间内出现显著波动,或者夜间血压升高者。

伴随其他疾病,如有糖尿病、慢性肾病、心脏病等合并症的患者。

体检中发现异常,如肾上腺占位或结节。

有低钾血症病史。

体重变化显著,如近期体重迅速增加或肥胖。

夜间睡眠打鼾或出现憋醒。

高血压确诊后,无论通过何种方式降压,都应进行定期随访,以确保治疗的有效性和及早发现任何潜在的并发症,并监测治疗药物的不良反应,了解患者的治疗依从性。 定期随访的频率通常取决于患者的具体情况,如血压控制情况、伴随疾病等。在医生指导下,根据个体情况制定相应的随访计划。以下是一些常见的检查及随访项目。

如果发现血压升高,建议至专科医生处就诊,明确高血压诊断、确定血压水平分级、评估靶器官损害,必要时筛查继发性高血压,从而进一步制定治疗方案及随访计划。

高血压科

朱理敏 主任医师

专家门诊:周二下午、周三上午

国际医疗部:周四下午

马 毓 主治医师

继发性高血压随访专病:周一下午

欢迎转发点赞

撰文丨马 毓 朱理敏

编辑丨陆灵煜