截至2023年底,我国非油气矿山数超过11万个,其中废弃矿山就达2.2万个,总面积约为2.6万平方公里,相当于非洲国家卢旺达全境国土面积。海量的废弃矿坑给城市生态环境、运营安全、景观风貌和经济发展带来了严重隐患。将废弃矿山变为“金山银山”是我国生态文明建设面临的一大挑战。

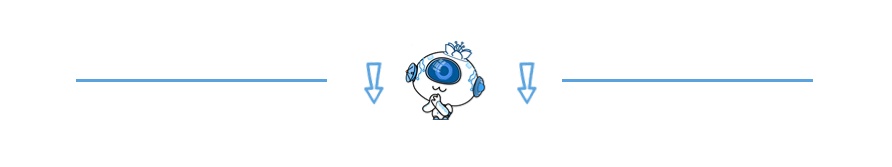

上海深坑酒店工程全景

随着我国经济的快速发展,目前已有些废弃矿坑通过生态、艺术、科学的方式逐渐转型为特色景观。上海辰山植物园矿坑花园和南京汤山矿坑公园就通过对矿坑的生态修复,治愈了城市伤疤。但针对废弃矿坑修复治理再利用的建筑工程建造技术尚不成熟,在废弃矿坑中修房子,会面临一些新的困难,例如:废弃矿坑崖壁往往高达几十米,边坡失稳会导致矿坑建筑结构的破坏,造成严重的安全事故;深坑建筑结构的设计理论与方法和地面建筑差异巨大,需要综合考虑崖壁-基础-建筑结构的共同作用;深坑建筑建造过程中物料与人员运输等皆为负向输送,传统技术无法满足矿坑地形、地貌恢复及生态重构要求。如何才能克服这些卡点,安全、高效地对废弃矿坑进行建筑工程层面的再利用,是我国践行“城市双修”理念的一道必答题。由中国建筑第八工程局有限公司亓立刚领衔的“废弃矿坑再利用的建筑工程建造技术研究与实践”项目因在解决这一问题上的贡献,近期获评2024年度上海市科技进步奖一等奖。

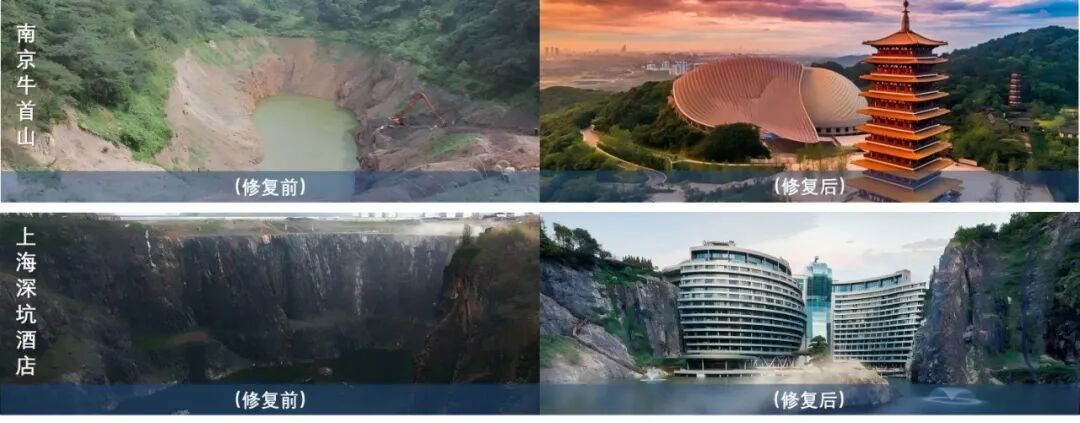

矿坑修复前后对比

项目团队的工作主要集中在3个方面。一是建立崖壁稳定性评估与综合治理体系。深坑里的崖壁稳定性直接关系到整个工程的安全。项目团队首先希望弄明白崖壁与建筑物在地震发生时的响应是怎么样的。通过大型振动台试验和数值模拟方法,他们发现了地震响应从坑底向坑顶衰减的规律,提出了综合考虑深坑变形特征及结构变形的崖壁稳定性控制指标。根据这些内在机理,团队成员又结合已有的经典岩土稳定性数学模型,系统了揭示深坑崖壁岩土体从流变萌发、稳态蠕变到失稳剧滑的运动轨迹,创新提出了崖壁稳定性评价与失稳预测方法,并根据此方法自行研制了一套监测预报预警系统,可以实时对矿坑变形进行精准监测预警。

二是建立多点支承约束的新型结构体系和设计理论。项目团队通过数值模拟和试验研究,发现当坑底固结、坑顶铰接的竖向多点支撑约束结构体系被简化为“一根悬臂梁的自由端加一个竖向铰支座”这种新型的抗震结构体系后,该体系在地震作用下存在有“幅值差”、无“相位差”的特点,传统的加速度时程分析方法不再适用于该新型结构体系。因此,项目组成员提出采用位移时程分析方法,将矿坑和建筑结构本体通过位移解耦方法分别考虑抗震设计,矿坑的抗震控制简化为“确保坑顶与坑底位移差不超过结构基础设计位移限值”;建筑结构的抗震控制简化为“地震位移反应谱+竖向多点附加支座强制位移计算”,由此解决了竖向多点支承结构体系在地震作用下的设计难题,大大降低了设计计算难度。

三是研发了百米级废弃矿坑负向输送施工关键技术和生态重构技术体系。混凝土泵送一般是由下往上,矿坑中混凝土的泵送方向正好相反,这带来了负向混凝土浇筑易离析、堵泵的难题。项目团队发明了组合接力的施工方法,将混凝土一级一级负向输送,并在接口和转弯处设置了特殊的缓冲装置,创造了负向输送混凝土深度最深的记录。此外,新研发的“多单元竖向桁架+多点水平约束”运输通道结构体系和塔吊超长柔性附着连接技术,保证了人员与物料的输送安全。

深坑酒店的主体钢框架不是一个平面,由内向外倾角可达23°,对施工过程中的安装精度要求极高。项目团队采用渐进式无支撑体系空间钢桁架安装方法,并创建了“变刚度、变荷载”的时变结构施工过程数值模拟方法,有效控制了施工中结构的应力和位移量。

南京牛首山工程全景

为了重构矿坑生态,项目团队从岩体造型重塑、艺术夯砼岩层肌理再造、景观绿化织补等方面出发,进行了深度的地貌恢复覆绿;通过风、光、热作用下的环境监测分析模型和水体环境自动监测系统,对废弃泥潭进行了修复和水系景观再造,实现了建筑与自然景观的有机融合。

此外,针对矿坑中地形复杂、逃生疏散难的问题,项目团队通过人流量分析等手段,形成了上下双向疏散、坑内立体扑救的消防体系和崖壁逃生通道;通过深坑内水文控制系统实现了对坑内水位的实时监测,建立了“上挡下排、矿坑蓄滞洪自动精准防排洪”体系,解决了矿坑安全防护技术难题。

相关技术填补了我国该领域的技术空白,被应用于上海深坑酒店、江苏园博园等60余项工程,高效助力了多项重大工程建设,近3年新增产值85.3亿,经济效益达4.7亿,为城市更新、生态修复提供了成功案例。

来源:上海科技报

↓分享

↓点赞

↓在看