在历史的长河中

有些印记虽历经岁月洗礼

却愈发清晰

走进上海体育大学体育教育博物馆

犹如开启一段跨越时空的对话

那些静静陈列的文物与手稿

无声地诉说着

中国近现代体育教育

从萌芽到茁壮的峥嵘岁月

上海体育大学体育教育博物馆

上海体育大学创建于1952年,其前身为华东体育学院,1956年更名为上海体育学院,是新中国最早成立的体育高等学府。

馆内展陈还原了1956年上海体育学院挂牌的场景

2023年,它正式更名为上海体育大学,而“身心一统,兼蓄竞攀”的校训,激励着每一位学子身心协调发展、追求卓越,也成为指引一代代上体人的精神坐标。

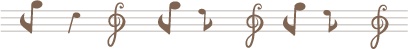

这份精神的源头,可追溯至首任院(校)长吴蕴瑞的远见卓识。1935年,他亲笔撰写的《体育季刊》刊发事宜的手稿,如今已成为博物馆的珍贵馆藏。

吴蕴瑞手稿

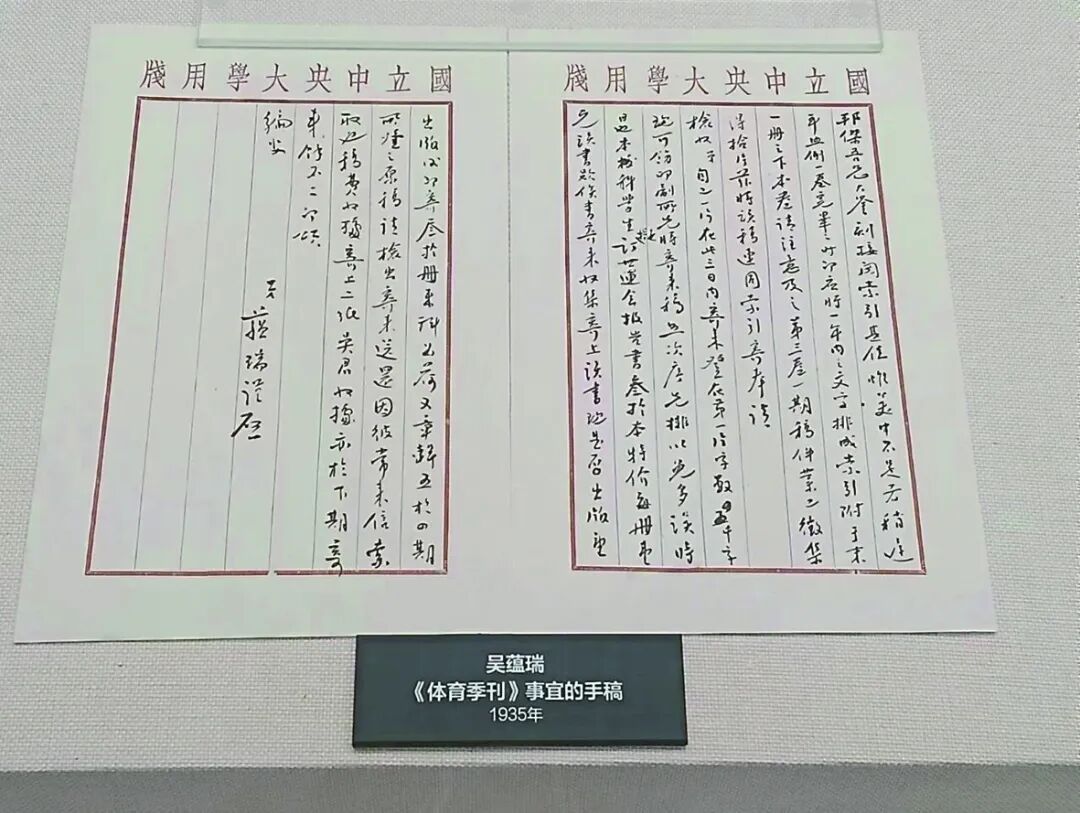

吴蕴瑞坚信,体育是实现完整教育不可或缺的一环。早在1932年,他便参与起草《国民体育实施方案》,将“体育普及”的宏愿从理念推向实践。与吴蕴瑞手稿相呼应的,是中国近代女子体育奠基人张汇兰亲笔绘制的人体解剖学讲义。泛黄的纸页上,骨骼、肌腹、肌腱被她用纤细的笔触精确勾勒,每一笔都凝聚着严谨与热忱。她倾尽毕生心血,不仅创立了上海体院运动解剖学教研室,更铸就了激励后学的“汇兰精神”。如今,上海体育大学举办的“汇兰杯”人体模型制作大赛,便是激励学生们向先辈致敬的传统盛事。

张汇兰亲笔绘制的人体解剖学讲义

博物馆内,一枚精武体育会的三星徽标熠熠生辉,它象征着“体、智、德”三元合一,承载着“爱国、修身、正义、助人”“强国、强民、强身”“乃文乃武”的精武精神。这所由传奇武师霍元甲创立的学校,将中华武术系统推广为现代运动项目,书写下无数强身利民的佳话。

精武体育会的三星徽标

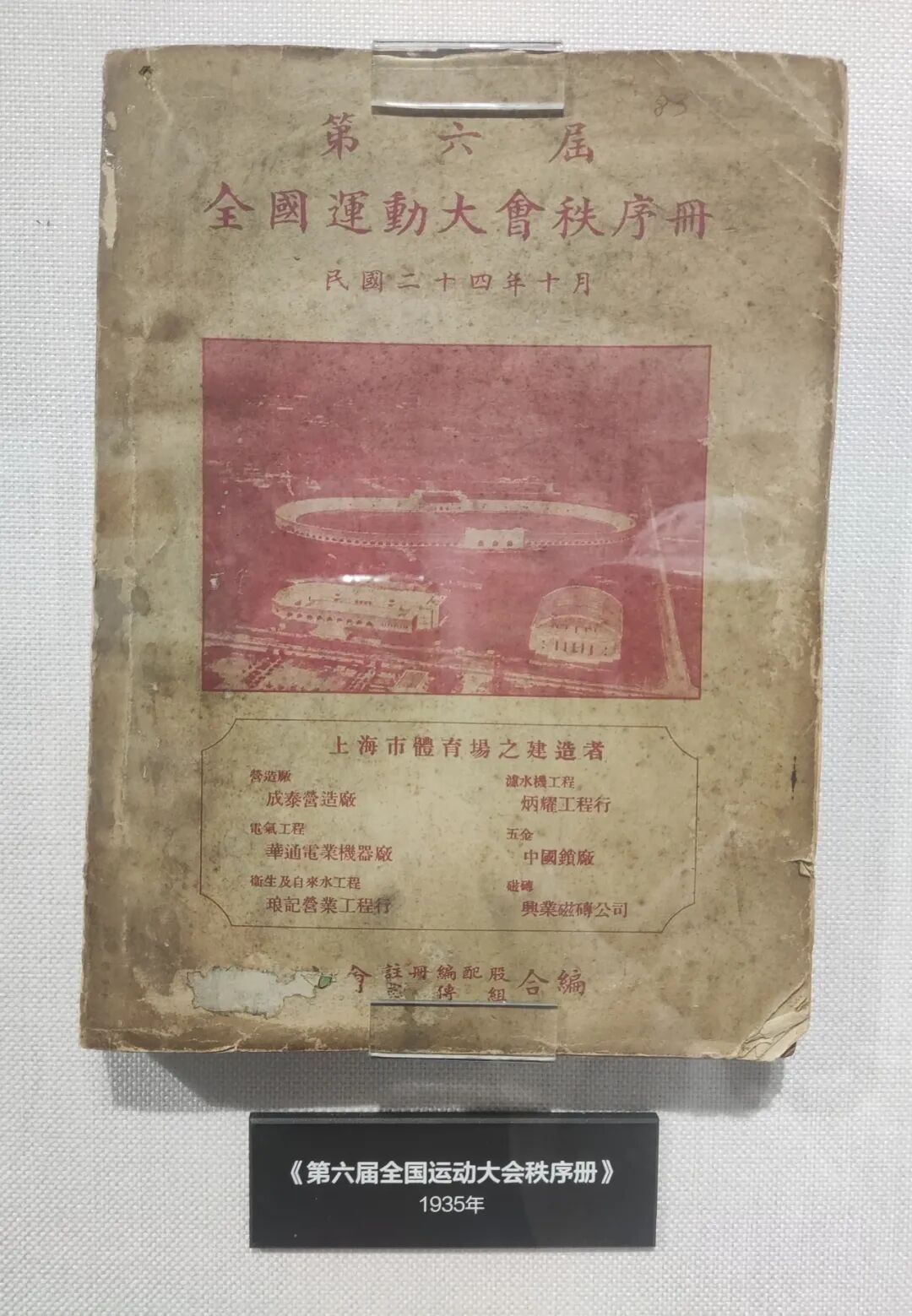

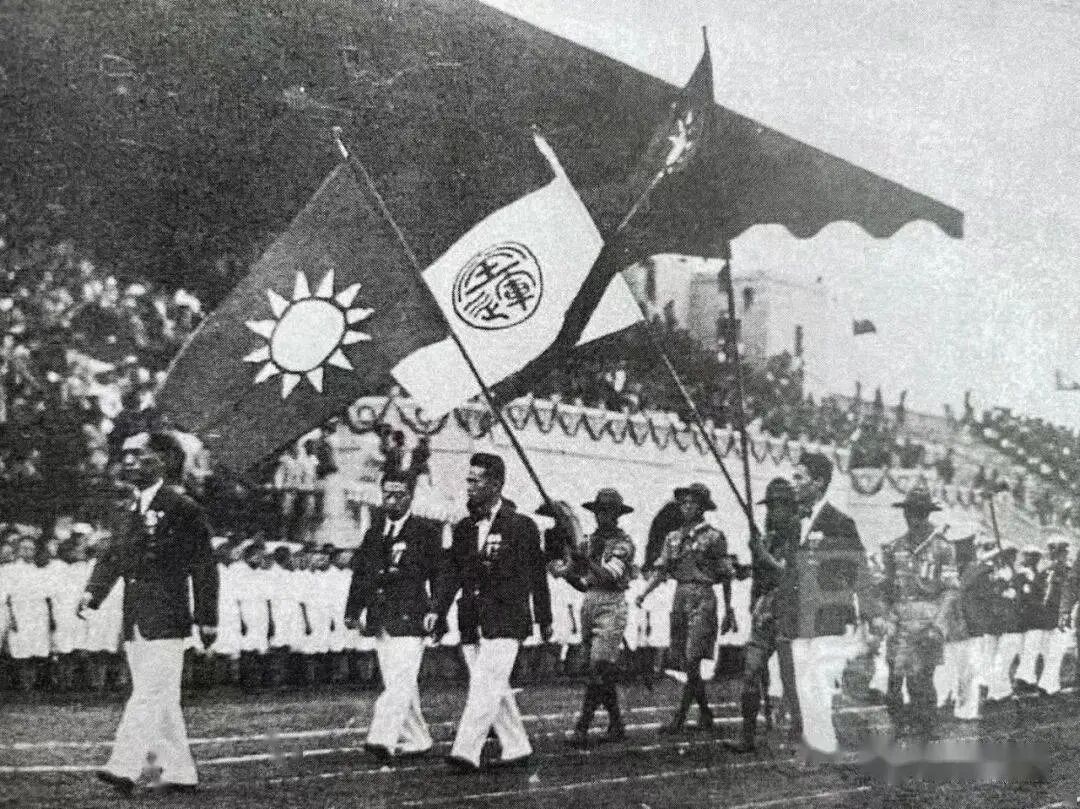

一本1935年第六届全国运动大会的秩序册,定格了上海近代体育的高光时刻。这场在上海江湾体育场举办的盛会,首次引入商业运作模式,吸引了包括菲律宾、马来西亚、爪哇华侨队在内的近2700名运动员。

1935年第六届全国运动大会的秩序册

开幕式上,来自东北的代表队身着黑色丧服,手执半白半黑的旗帜,以无声的悲怆控诉着国土沦丧的屈辱,唤醒国人勿忘国难的民族意识。

开幕式上,东北五省市的运动代表以特殊的方式表达了对家乡沦陷的哀痛

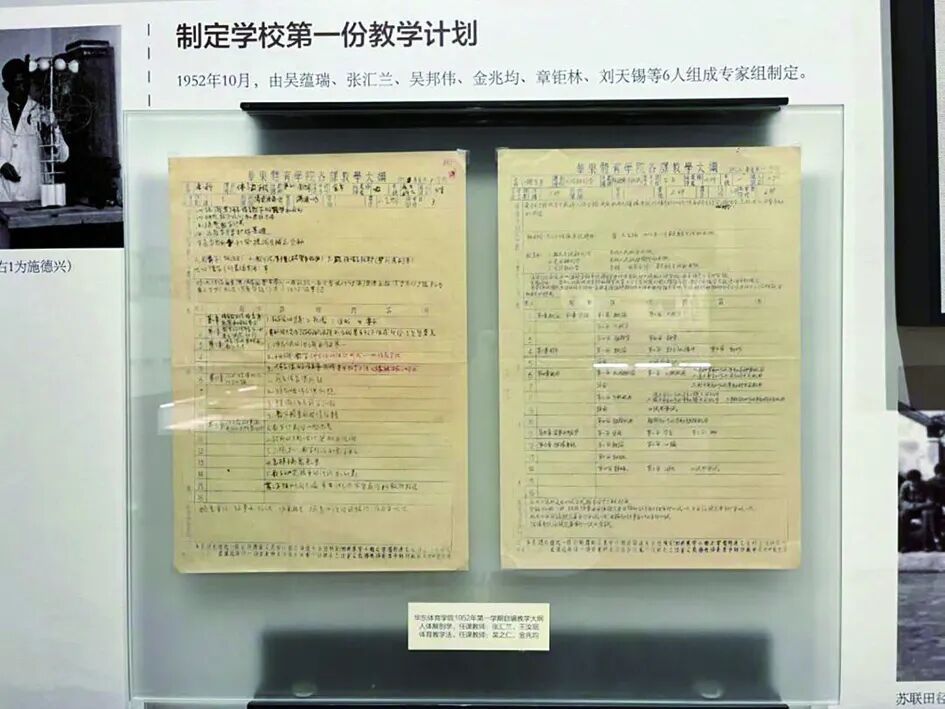

在展柜的一角,一份字迹斑驳、纸页泛黄的《华东体育学院各课教学大纲》静默陈列。这是学校的首份教学计划,由吴蕴瑞、张汇兰等六名专家共同拟定。大纲细致规划了课程目标、教学方法、考试形式,字里行间透露出创校之初的艰辛与坚韧。

学校历史上的第一份教学大纲

尽管条件简陋,先驱者仍以智慧与汗水铺就育人之路。这份薄如蝉翼的文档,不仅是一纸计划,更是一代教育开拓者对未来的郑重托付。正如张汇兰所言:“体育对我来说,是一种追求,一种信仰。”昔日先贤播下的种子,已在时光中长成参天大树。今日的上体学子,以无数荣誉回应着前辈的期许,让“身心一统,兼蓄竞攀”的精神之火,在新的时代里燃烧得更加炽烈。

“身心一统,兼蓄竞攀”的校训源于学校首任院(校)长吴蕴瑞先生的思想。吴蕴瑞在战火纷飞的时代就提出了前瞻性的体育思想,希望为新时代培养更多体育人才。他始终强调体育教育应促进身体与精神的全面发展,认为优秀的体育人才需要兼备体魄与思想,而对于普通人来说,若做到了“身心一统”,就能让体育发挥“提升精力,休养精神”之功效。

“‘文武’兼备、昂扬向上,便是‘兼蓄竞攀’传递的思想。”上海体育大学图书馆、档案馆(校史馆)馆长匡淑平表示,学校成立体育教育博物馆,不仅让学生和参观的市民能够通过文物、史料,进一步了解历史,也希望博物馆成为新的沉浸式课堂,在与文史的交互中,进一步理解、践行并传承校训精神。

依托博物馆的文史资源,上海体育大学设计了多门课程,“这么多年来,许多健儿在各个赛场为国争光,他们面对的挑战不同,取得的荣誉不同。但爱国情怀和拼搏精神却一脉相承。”匡老师希望学生通过这样的课程,更好地以史为鉴,接续奋斗,“未来我们也计划让冠军们来到这里担任讲师,通过他们的故事、感悟与学生交流,在中国体育的精神文化中汲取力量。”

新闻与传播学院2025级研究生司子洋告诉记者,“身心一统,兼蓄竞攀”是上体学子入校以后听到的最多的一句话,是每一名上海体育大学学生的“必修课”:不光要强健体魄,学习专业技能,还要修炼德行操守。本科入学以来,他也发挥特长,用影像记录身边昂扬向上的体育故事和动人事迹,看到的这些“拼搏”与“坚持”让他有了继续向上竞攀攻读研究生的想法,为传播体育文化而努力。如今他已经是一名研一新生,在校训精神的指引下,还将在继续他的竞攀之旅。

文脉赓续,弦歌不辍。青年报·青春上海近日推出“校馆弦歌”系列报道,探讨如何让沉淀的历史焕发新的生机,展示沪上高校在引导青年学子传承红色基因、汲取文化力量、弘扬科学精神等方面的新举措、新思考、新作为。

系列回顾:

这堂“人生一课”,永远不下课!

70年后,他们用最“潮”的方式跨时空对话“破壁者”

一根“泥土柱”,承载风雨同舟的百年“济”忆

从“静的风景”到“活的课程”,这座大礼堂被称为“沪上高校礼堂之最”!

新中国化工事业的中坚力量,从这里出发!

他们留下一支“撤不走”的队伍,带走无数人的苦痛......

与上海大学的初识,可以从这里开始!

体育馆里这两只赛艇,藏着海大人的精神基因……

作者:青年报·青春上海记者 张逸麟/文,文字素材和图片来源于SUS档案馆校史馆