从工业遗迹到艺术现场

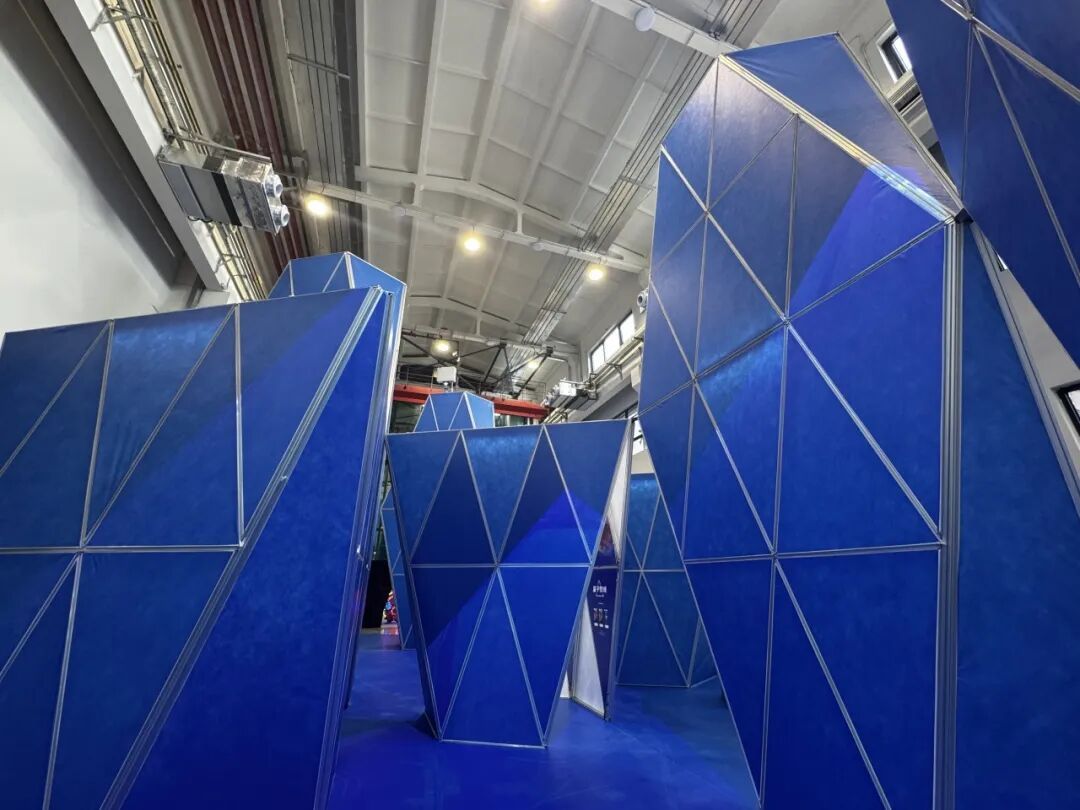

B馆的前身是一座建于上世纪的老工业车间,宽阔的空间与粗犷的钢结构仍保留着杨浦工业时代的印记。如今,机器的轰鸣已被流动的光影、回荡的声响与观众的脚步取代。策展人巧妙利用原有建筑格局,将“工业遗产”与“科技艺术”融为一体,既是对历史的致敬,亦是对未来的想象。

步入展区,首先映入眼帘的是一条发光的气膜管道。每当观众靠近,一道“光子”便迅速穿梭而过,点亮隐藏在管道内壁的天体符号。这件作品来自雷电所,名为《隧穿》,艺术家借用量子物理学中“隧穿”的概念,隐喻个体突破局限、探索未知的可能。它不仅是一件互动装置,更是一条连接现实与虚拟、过去与未来的路径。

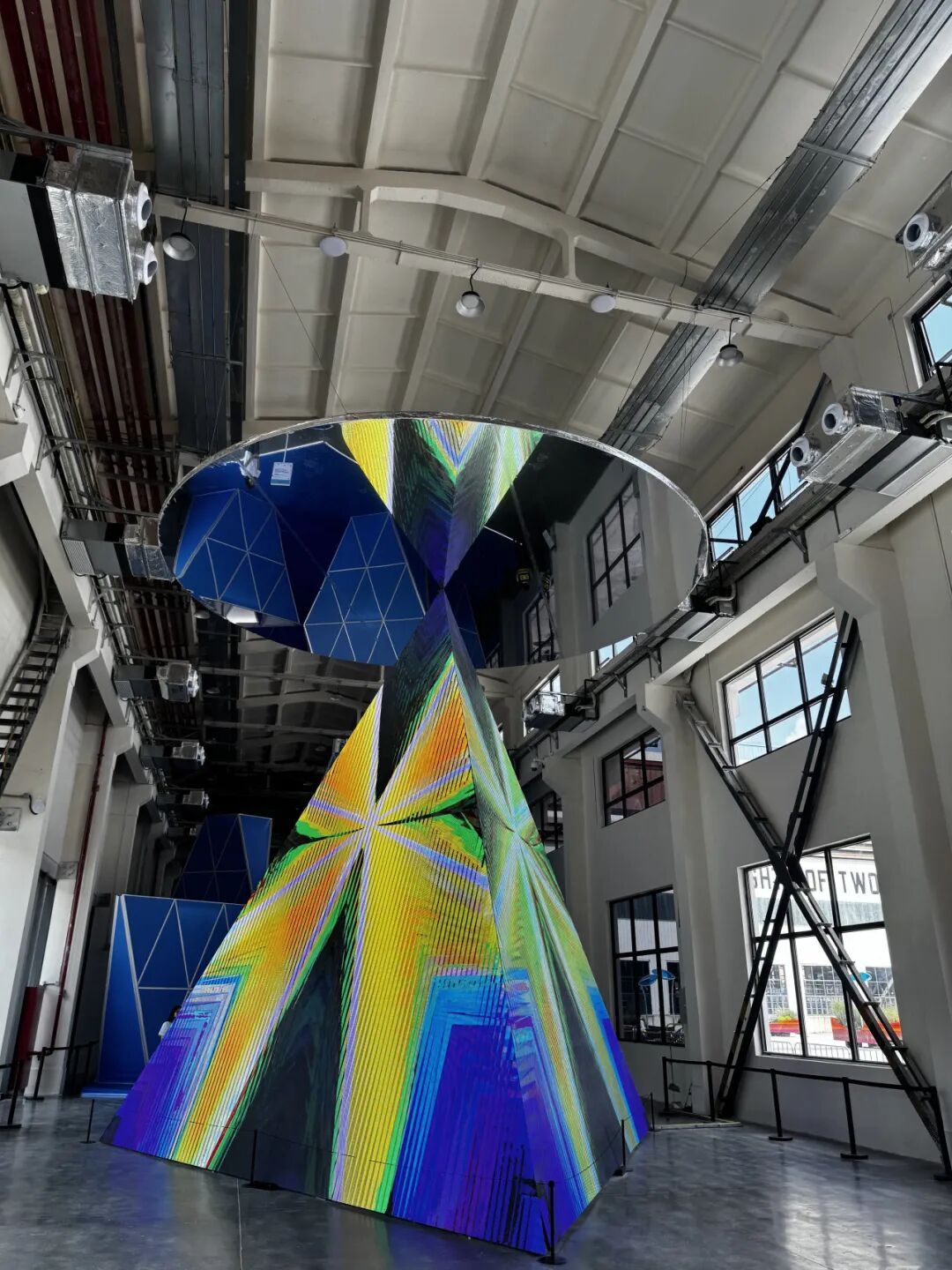

同样由雷电所带来的数字艺术作品《量相》则更具巧思。一座以“光锥理论”为原型构建的三棱锥装置,整体结构由一面顶部的巨型镜面及实体的数字装置组成,其中,装置外部被LED表皮所覆盖,内部为沉浸投影空间。一位小观众在装置前兴奋互动,认为这是一个能激发奇思妙想、构建多维画面的有趣作品。

雷电所主理人黄淞浩告诉记者:“《量相》是一次融合机构创作与艺术家实践的策展尝试。邀请Marpi工作室、王一、罗曦三位艺术家,以各自独特的视觉语言,共同构建出这个多维感知的数字表皮,希望为观众带来多层次的创新艺术体验。”

在虚实之间唤醒感知

展馆中,由平行空间带来的《量子梦境》让观众通过体感交互设备,进入一个名为“量子岛”的虚拟世界。线下实体空间与线上虚拟场景相互锚定,形成“此地彼时”的沉浸体验。有观众表示,这种交互方式门槛较低,让普通人也能直观感知量子城市的理念。

艺术家胡尹萍的作品《游客》以装置与影像结合的方式,提醒观者:在宏大的时间尺度中,所有人与物皆为“游客”。一件锈蚀的工业零件旁放置着一面镜面装置,观众在观看展品的同时,也看到自己——仿佛在问:谁是谁的过客?

甘健带来的《临界空间》作为展区的最后环节,通过声场设计与光学投射,让声音与光线在空间中共振,唤醒这座工业遗址“沉睡的精神性”,构建出一个游走于真实与幻觉之间的知觉界面,让人重新思考工业文明与人类感知的关系。

量子艺术跳动激活杨浦经济新动能

艺术并非孤立的存在。复兴艺廊所在的杨浦滨江区域,曾是上海工业重镇,如今正通过文化更新焕发新的活力。艺术季期间,复兴岛周边咖啡馆、书店、文创市集的客流明显增加,影响力甚至辐射至五角场等城市副中心,推动杨浦年轻活力持续跃升。艺术季不仅提升了区域文化影响力,更促进了消费升级与产业融合。”

带着孩子前来观展的张女士分享:“孩子最喜欢《量子梦境》,玩得不肯走。这样的展览既有趣又有知识性。我个人非常喜欢复兴岛的自然景观,很幽静。希望杨浦多办这样的活动,让周围的基础设施越来越完善。”

旧厂房和新艺术从不违和,艺术季仍在继续,而复兴艺廊正如一个微缩的宇宙,承载着过去与未来、技术与哲学、个体与城市。艺术从未远离生活,而经济与文化的共生,正是城市可持续发展的美好样本。

参观提示

地点:

复兴岛船台公园复兴艺廊(B馆)

时间:

即日起至12月13日

11:00—20:00(周一闭馆)

门票:

免费,需现场有序排队

文字 | 王歆瑜

图片 | 王歆瑜

视频 | 左原野

编辑 | 查艺宁

*转载请注明来自上海杨浦官方微信

(点击图片查看)