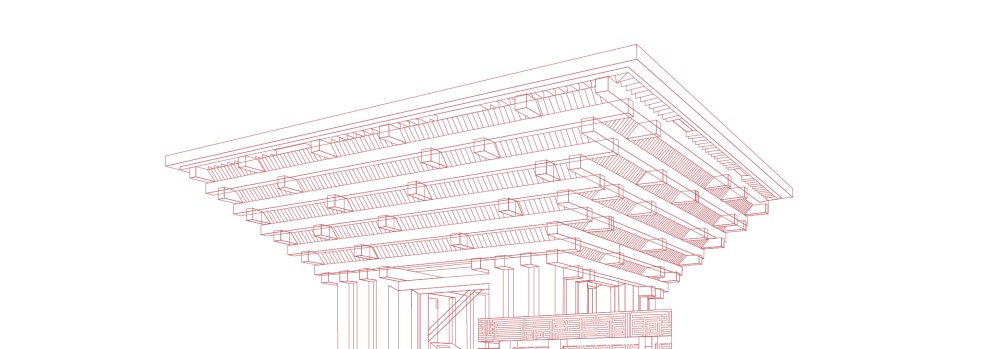

上海美术馆年度大展“上海现代”距离闭展仅剩2天,展览通过“红色烂漫”、“摩都日常”、“海上新潮” 三大板块的详实叙事展现20世纪以来上海的文化嬗变,集中呈现木刻、宣传画、建筑、设计、油画、中国画、摄影、电影、漫画、音乐等多元媒介作品600余件(组),构建起一部立体的、可感知的中国式现代化视觉图鉴。 上海现代|第三板块“海上新潮——从文人墨戏到当代语汇的流动性实验” 从国际视野到本土表达,上海当代艺术展现出多元魅力。上海双年展以国际性、当代性和学术性为追求,让中国当代艺术在世界备受瞩目;上海当代艺术具有一种城市“理性美学”,以极多主义为代表,从市民的日常生活中,提炼出“都市禅”的艺术内涵。接下来,我们将聚焦这两大领域,看上海当代艺术家们“术”的破界与“道”的追问。

01

上海双年展:

当代艺术的国际舞台

1996年首届上海(美术)双年展以“开放的空间”的主题,尝试着中国当代艺术列入中国的美术馆学术建设之中,2000年第三届上海双年展以“海上·上海——一种特殊的现代性”为主题,在全球化的语境中标志着中国当代艺术踏入国际艺坛,从此,国际性、当代性和学术性成为上海双年展的追求。

“国际性”是汇聚全球当代艺术的理念与作品,搭建全球化对话的平台;“当代性”是聚焦全球当代意识与当代文化的批判与辩论,使上海双年展的展场成为当代性讨论与进步的艺术现场;“学术性”是以上海学作为文化历史的学术源泉,沿着近现代世界艺术发展的足迹,主动融入全球化发展的潮流,不断聚焦中国问题、亚洲问题和全球问题,秉承与时俱进、形成自身的策展理念和文化态度及其学术主题的逻辑系统。

通过上海美术馆人、多届策展人和艺术家的不懈奋斗,上海双年展从“一种特殊的现代性”作为起点,获得全球化中的本土现代性的经验与方法,使上海跻身世界瞩目的艺术城市之列。同时,激活了“摩登上海”的文化基因,带动了上海这座城市文化生态的繁荣,为中国当代艺术注入持续的生命力,在全球化语境中不断进取与发展。

—— 张 晴

中国美术馆原副馆长

曾任上海美术馆副馆长

上海双年展组委会办公室主任

陈妍音《一念之间的差异》

2025年 装置

《一念之间的差异》为2000年上海双年展重点参展作品:艺术家将一千朵玫瑰静置于铺有白布的长桌之上,犹如安卧于病床。葡萄糖液通过静脉输液管缓缓注入每一枝玫瑰,短暂地延续其绽放时刻——明媚的色彩与沁人的芬芳,仿佛是对生命绚烂的礼赞。然而再美的玫瑰终将凋零,正如输液设备虽能延续生命,却无法阻止最终的逝去。在这一念之间的张力中,艺术家将友人赠送的玫瑰转化为这件富有意味的装置,意图延长一切美好事物的存续期限,亦在唤醒观者对生命、短暂与永恒的沉思。尤其在今天,作品还可提供现实的精神疗愈价值,观众可在输液袋标签上自行书写“药方”如阿司匹林、黄连素,亦或是理解和宽容、慈悲和智慧、无限的支持、信任等心灵良剂,以此参与对话,在互动中完成对自我与他人的象征性疗愈。

申凡《山水-9210-面-(92-10)》

2011-2012年 油画

申凡的这组巨作(179x1672cm)是中国当代抽象艺术的代表性作品。作品标题中的数字编号暗示了一种冷静、理性的分析过程,但画面传递出的却是极其感性的东方意境。艺术家将1992年到2010年间的上海证券指数曲线图加以呈现,一幅画对应一个年份的数据信息,最后形成了山峦起伏的黑白山水长卷,气势恢宏,气韵疏淡。申凡并未简单重复传统山水图式,而是精准提取了古典山水画的“基因”,通过极简的线条、斑驳的黑白灰大色块和巨大的尺幅将其彻底转换,用全球化观念性的当代艺术语言,实现了与中国传统美学精神的深层对话。

周春芽《躺着的黑根》

1995年 油画

此作是《黑根的一家》组画中的情感核心。周春芽摒弃了传统动物画的简单描绘,将他的德国牧羊犬“黑根”视为真正的家庭成员进行肖像创作。艺术家曾动情地说:“我对它有很深的感情,不然我不会画它...艺术最重要的就是要真实,必须要有真情和爱。” 画面中,恣意挥洒的笔触、充满表现力的绿色背景与黑根安详休憩的姿态形成强烈对比,这不仅得益于他在德国所学的新表现主义技法,更深植于中国传统文化“物我两忘”的精神境界。

02

上海当代:

都市禅?上海的极多主义

上海是中国当代极多主义的一个中心。这座城市所孕育的“抽象”传统,可上溯至三十年代的刘海粟与“决澜社”,又在1979年“十二人画展”及“八五新潮”中获得延续。与北方艺术家的人文冲动或南方激进的反艺术姿态不同,上海艺术更为平和、单纯与形式化,其重复性、系列化与点线结构,构成一种特有的城市“理性美学”。

这种美学,并非仅仅是国际化影响的结果,而更根植于上海市民的现实日常与文化性格。在上海人的家庭、工作岗位或商店里,你可以发现一种非常规律的日常生活,上海人能毫不烦恼地处理琐碎的点滴小事,一般工作人员具有严格的训练有素的处理事务的能力。这很可能是由殖民时代留传下来的。这些造就了上海人的生活特点,即效率来自平庸但勤劳的日复一日的劳作,野心来自平常心和琐碎的积累。

对于上海人而言,“禅”之类的东西在生活中从来就不是浪漫的,而是现实的。在某种特定的背景下,这种市民意识就可以转化为一种“现代都市禅”。上海艺术的精神基础,是现代都市中“洒扫应对”的日常性。在这里,“理”即藏于点滴琐事之中,意义生于“无意义”的重复里——这正是都市禅意的现实形态。

正如余友涵借“圆”探讨“无穷”与“归复”之道,李山数十年如一日地“阅读”基因,丁乙以“十示”建立冷静的秩序逻辑——他们皆在形式化的操作中体认存在,在非煽情、反戏剧的语言中,体会艺术的持久、沉稳与内敛。他们的作品既是“操作”,也是修为,一种置身世俗却不被浮华裹挟的文化姿态。当然,要紧的是不能做几天,而是做十几年,甚至是一辈子。

于是,“市民意识”即自然而然地成为一种“禅意”,一种都市禅。

—— 高名潞

艺术批评家及策展人

美国匹兹堡大学荣休教授

张 洹《吉尔伽美什计划2号》

《冬至1号》《冬至3号》《夏至6号》

2021年 综合材料

张洹创作的香灰花鸟画系列,是对中国传统山水花鸟画体系的创新性探索,非简单风格模仿与技法复刻。该系列创作深度溯源中国花鸟画的历史脉络,尤其汲取宋代院体花鸟的严谨法度与精神内核,在此基础上实现双重突破:其一为构图语言的重构,打破传统花鸟固有的布局范式,赋予画面当代视觉叙事逻辑;其二为材料媒介的革新,以“香灰”这一非常规艺术材料为核心载体,利用其独特的质感、肌理与精神隐喻,构建出区别于传统笔墨的视觉表达体系。

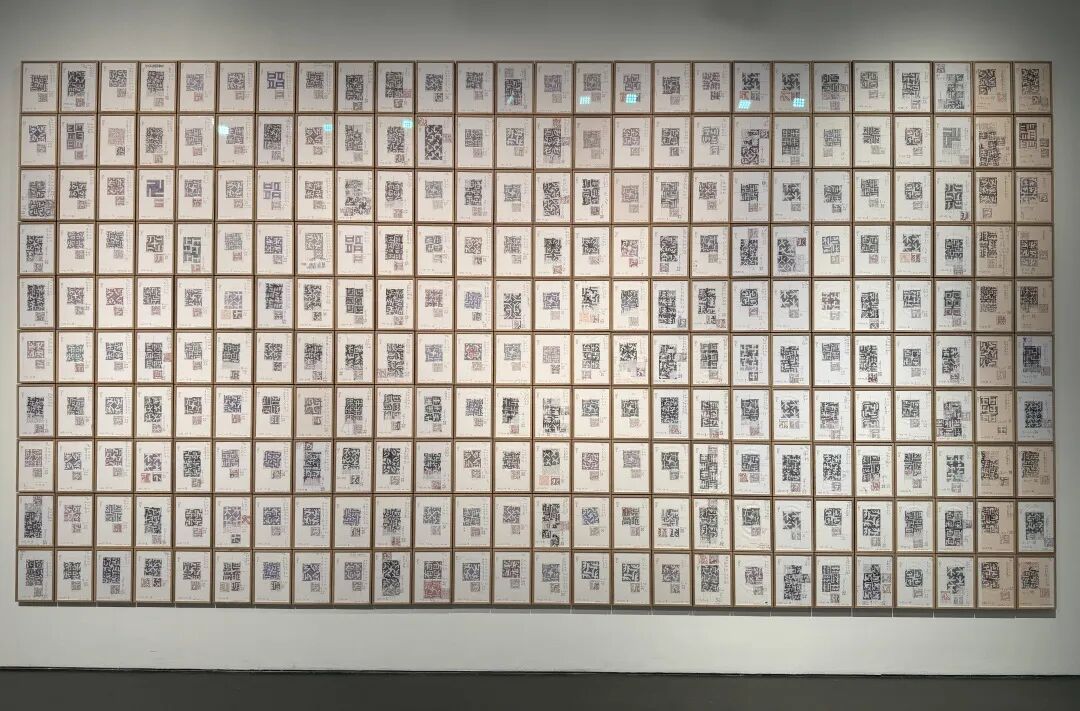

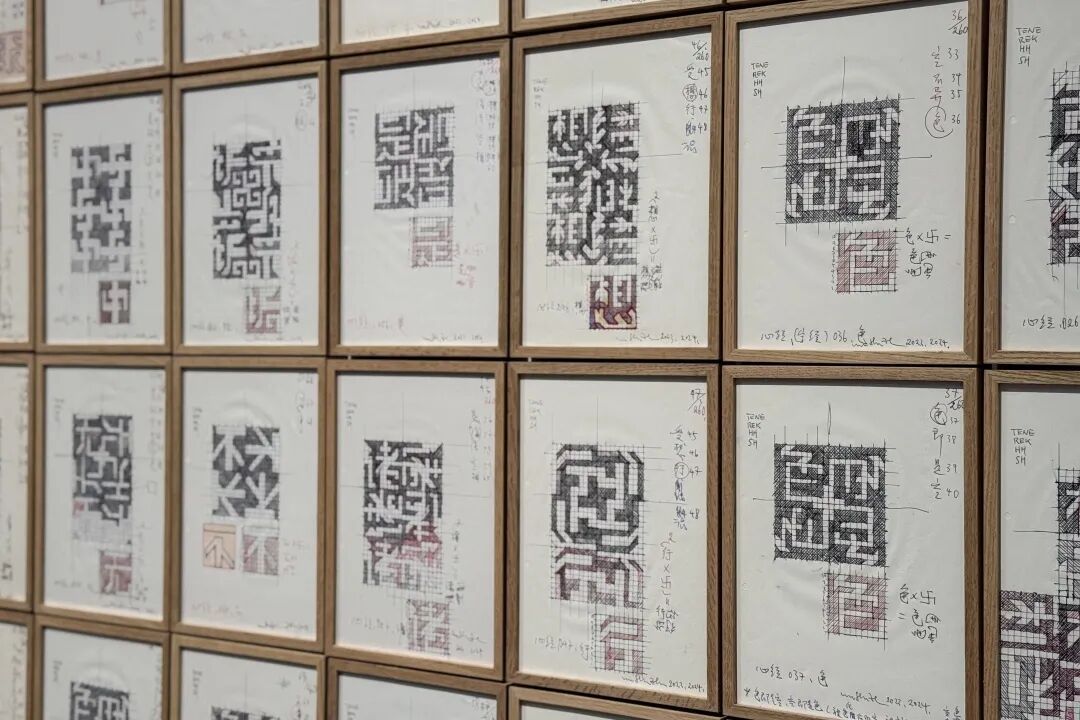

吴山专《心经》

2024年 手稿

吴山专自上世纪80年代起,其核心工作便是对“文字”作为一种权力、信仰和沟通系统的解构与重塑。这件2024年的新作《心经》,可以视作他这一长期探索的最新篇章。吴山专对这部经典文本进行了独特的“阅读”和“重译”——以卐字符号的组织逻辑,将每个字经过旋转、重复后转化为四字一组的图案。这件手稿作品延续了吴山专深沉的哲学思辨,展现了一位观念艺术家持续数十年的思想活力。本次展览是吴山专《心经》作品的首秀,完整的卐字版心经在墙面上形成了260个小漩涡和能量场,展示出了汉字和中文经典著作的神奇魅力。

李山《转译的错误》

2012年 纸上作品 上海当代艺术博物馆藏

在生物基因研究中,DNA可透过转写和转译的过程形成一种新的蛋白质。《转译的错误》系列作品,以手稿的方式大量呈现了基因在表达过程中因为转译的错误而形成的各种结果。该系列的100件画稿在不同色系的纸张上用朴实的手绘风格,呈现了昆虫与人类基因混种后的各种变化,奇异的昆虫变体或拥有人的五官,或器官。在科学实验的领域中,所有不可预期的变种、变异往往被视为一种错误或者失败,但在李山的创作观念和实践中,这些转译的错误,都有独一无二的美感和价值。

往期回顾

↓点击下方图片阅览详情↓

展览信息

上海现代

· 展览时间 ·

2025.8.28—10.7

· 展览地点 ·

上海美术馆(中华艺术宫)

41米层展厅

编辑:秦愫瑶 | 主任编辑:吴雯雯

当前展览

41米层展厅

上海现代

5米层、0米层、B2层展厅

巍巍者华

——中国油画学会三十年艺术展

0米层17展厅

城市·花园

——2025全国高等艺术院校

花鸟画师生作品展

0米层15、16展厅

万象本色——“中国白·德化瓷”

上海艺术大展

0米层E空间

《山海经之烛龙秘境》

沉浸式裸眼3D装置艺术展

艺术体验

0米层G空间

“达芬奇·时空之轮”

MR沉浸式艺术体验

/ 开放时间 /

周二至周日10:00-18:00(17:00停止进馆)

周一闭馆(法定节假日除外)

/ 交通信息 /

上海市浦东新区上南路205号

/ 地铁路线 /

地铁8号线-中华艺术宫站

停车可至洪山路停车场

(收费和开放信息以当日为准)

/ 咨询热线 /

400-921-9021