海上生明月,天涯共此时

今天(10月6日,农历八月十五)

是中秋节

第一教育在此祝大家节日快乐

大家是如何度过这一天的呢?

和家人相聚、赏月、吃月饼

一定是“重头戏”!

古人又是如何度过中秋的呢?

团圆佳节会引发怎样的所思所感?

让我们从语文课本中寻找蛛丝马迹

一起穿越古今

感受文人笔下的中秋吧~

《嫦娥》

作者:[唐]李商隐

“嫦娥奔月”是有关中秋节的著名传说——

相传远古的时候,天上突然出现了十个太阳,人们简直无法生活下去了。后羿一口气射下了九个太阳,只留下一个太阳为人类造福,他也因此成为人们敬重的大英雄。

后羿得了一丸仙药,据说人吃了不但可以长生不老,还可以升天成仙,但他不愿意离开嫦娥,就把仙药藏了起来。

没想到,有心怀不轨之人看中这仙药,想尽办法要得到它。八月十五这天,歹人闯进后羿家中抢夺仙药,嫦娥为了不让歹人得逞,无奈之际,只能将药吞了下去。

美丽善良的嫦娥为了老百姓不受害,吞下仙药飞向了月亮,从此与后羿再也不能相见。

人们为了纪念好心的嫦娥,时常在院子里摆上她爱吃的食品,遥遥地为她祝福,从此以后,每年的八月十五,就成了人们企盼团圆的中秋节。

李商隐的《嫦娥》咏叹嫦娥在月中的孤寂情景,抒发诗人自伤之情。前两句分别描写室内、室外的环境,渲染空寂清冷的气氛,表现主人公怀思的情绪;后两句是主人公在一宵痛苦的思忆之后产生的感想,表达了一种孤寂感。全诗情调感伤,意蕴丰富,奇思妙想,真实动人。

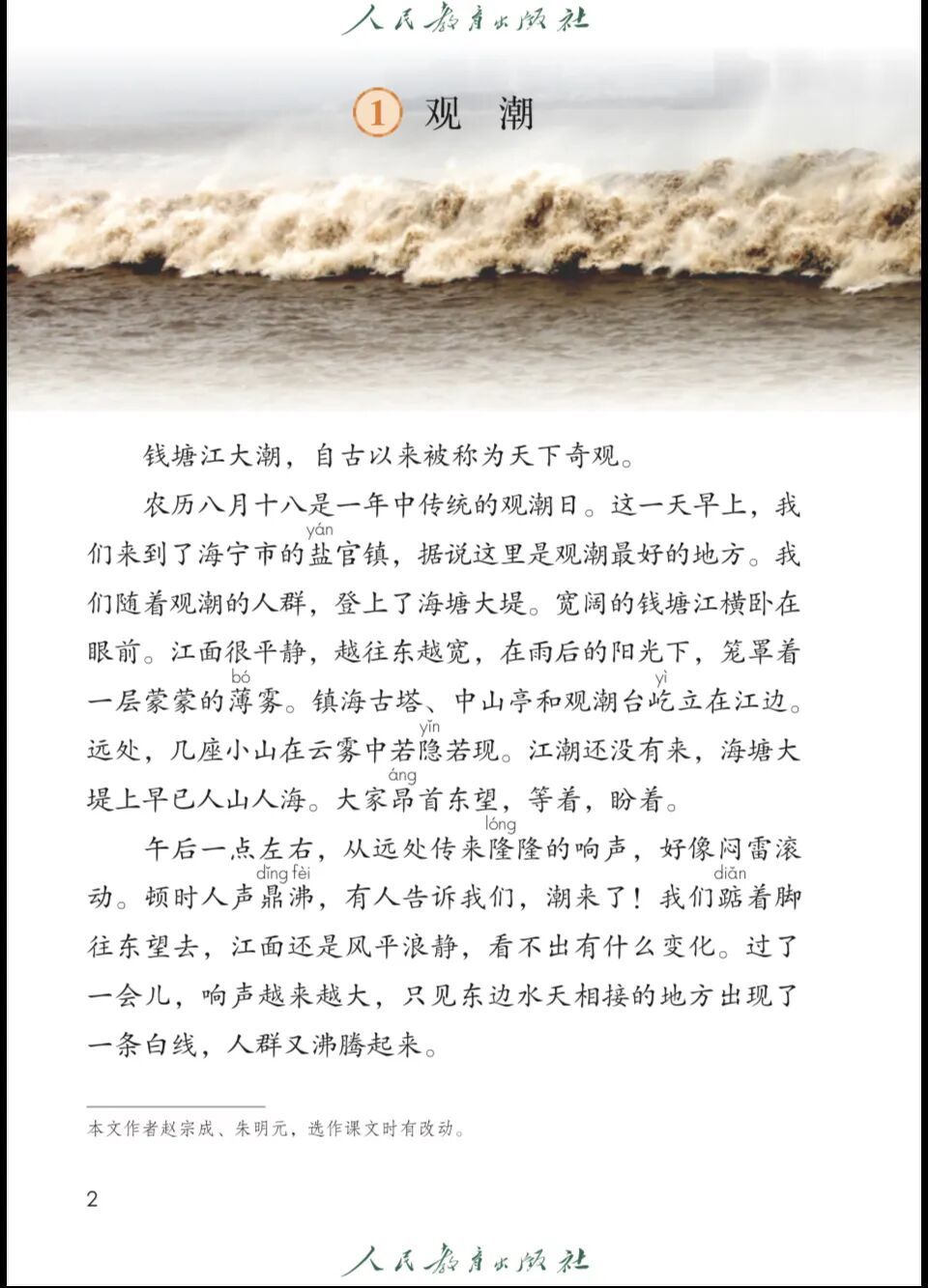

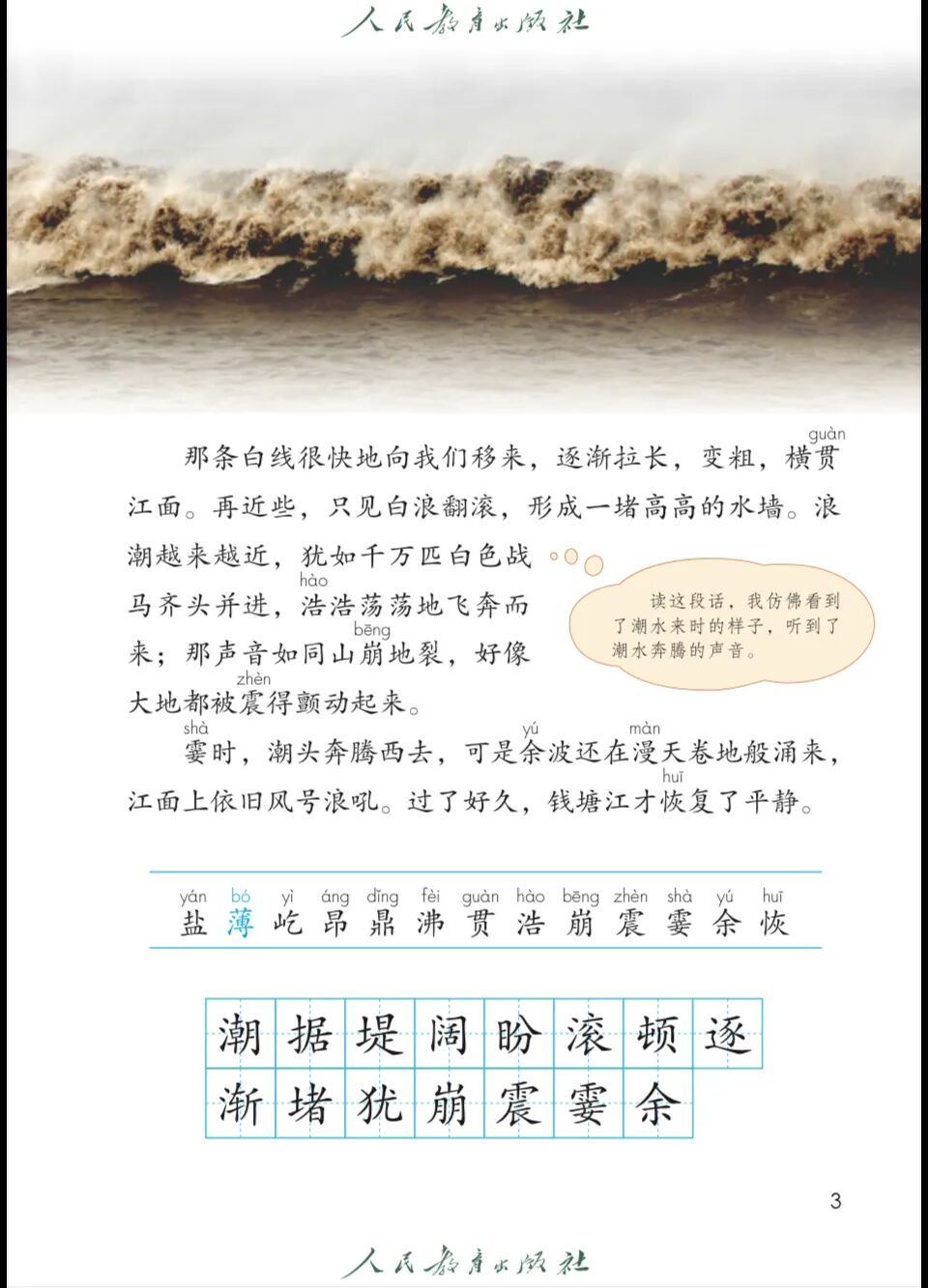

《观潮》

作者:赵宗成、朱明元

课文《观潮》节选自《喜看今日钱塘江潮》,用比喻、形容、衬托等方法描绘了潮水汹涌澎湃、雷霆万钧的情状和声威,并从观潮的人数之多、热情之高间接地表现了大潮的奇特。

文中提到“农历八月十八是一年中传统的观潮日”,此时为中秋节之后。为什么不是中秋节当日潮水最大呢?农历初一和十五为月球引力最大时段,但实际最大潮汐受地球自转惯性和海水黏滞性影响,通常滞后1到3天达到峰值,八月十八正值天文大潮的滞后效应最显著时期,此时太阳、月球与地球几乎在同一直线,三者引力叠加使潮汐能量最高。

《桂花雨》

作者:琦君

如果要选一朵花代表秋天,桂花应该是很多人的首选。本文的作者为中国台湾作家琦君,原名潘希真,浙江温州瓯海人,1949年迁居台湾。课文改编自其1976年在台所作《故乡的桂花雨》,以“桂花”为主线贯穿始终,以细腻的笔触回忆了作者童年时与桂花相关的生活场景,抒发了对故乡和亲人的思念以及对童年生活无比怀念的感情。

《十五夜望月》

作者:[唐]王建

《水调歌头》

作者:[宋]苏轼

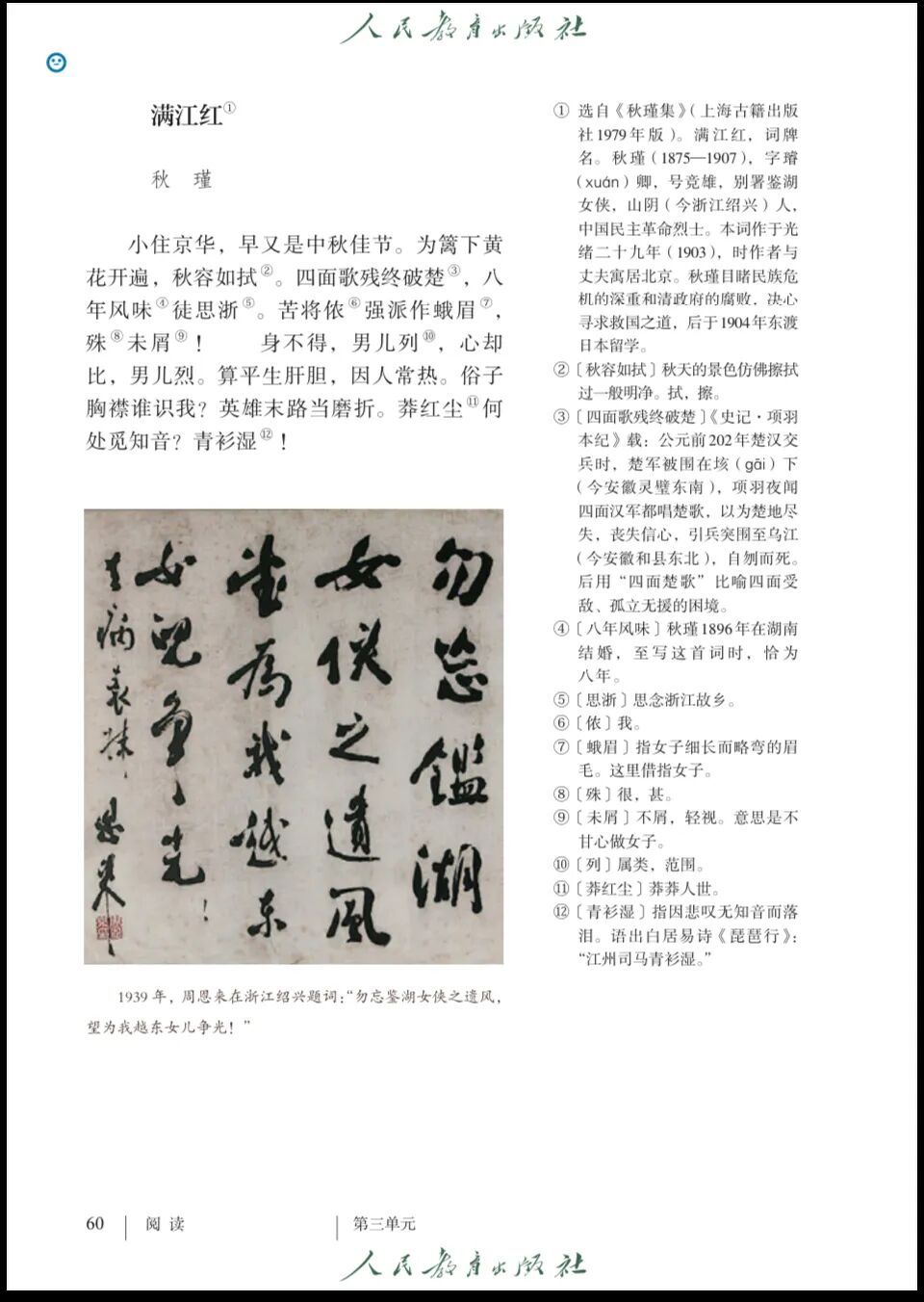

《满江红》

作者:秋瑾

此词为清末女革命家秋瑾所作,上阕描写作者眼见祖国被列强欺凌处于内忧外患之中,抒发了作者为国报效的决心;下阕抒发了作者巾帼不让须眉的豪情壮志。

《太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋》

作者:[宋]辛弃疾

据词题可知,此词当作于宋孝宗淳熙元年(1174)中秋夜,为赠友之作。当时辛弃疾任江东安抚司参议官,治所建康(今江苏南京)。这时作者南归已整整十二年了。十二年中,为了收复中原,作者曾多次上书,力主抗金。此词通过古代的神话传说,强烈地表达了自己反对妥协投降、立志收复中原失土的政治理想。

细心的你还发现了哪些

“藏”在课文或其他名作里的中秋?

欢迎在评论区与我们分享~

整理编辑:袁曼舒

图片来源:国家中小学智慧教育平台

部分信息来源:央视网教育

校对:曹铒

责任编辑:吴华

转载此文请注明出处

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________