“我们发现,有些同学听讲时能一点就通,但另一些可能需要更多时间消化,这就造成了学习上的落差。”

当上海市位育初级中学学生王翎霁站在分享会上冷静分析课堂现状时,台下许多老师还没意识到,这位初中生不仅精准诊断了问题,还已经带来了完整的解决方案。

2025年是智能体元年,老师和学生们悄然开始创造性地利用AI打造个性化的智能体,由上海市未来学习研究与发展中心牵头成立的“教育智能体协同创新实验室”也应运而生,教与学正慢慢地变得大不一样……

在一场以“AI赋能的未来学习多样态”为主题的交流研讨活动中,由曹修己、王翎霁、黄若溪组成的位育初中学生团队展示了自主研发的“游戏化数学智能体”,实实在在地给老师们“上了一课”。

这些手握全国青少年航天创新大赛一等奖、世界机器人大赛市级一等奖的“学霸”,在教师虞驾云的指导下,把数学学习变成了引人入胜的闯关游戏。学生通过与智能体对话“打怪升级”,在解题过程中获得即时成就感。

更巧妙的是,他们引入了“费曼学习法”,让智能体扮演“小白”反过来追问学生。“以教促学”的方式,引导学生彻底理清思路,填补知识漏洞。

令人惊叹的是,这群“10后”思考的深度远超预期。

“老师只需要上传测验文档,大大节省备课时间。”团队成员黄若溪展示了智能体如何成为教师的得力助手——自动收集全班错题、生成知识图谱,老师轻点鼠标,五分钟内就能得到一套为班级定制的分层练习题。

现场演示环节,智能体与学生的互动流畅自然:讲解、出题、判错、分析、再推荐,步步为营。

来自上海市第三女子初级中学的团队,则让AI化身为一位优雅又悉心的“形体教练”。

在该校教师施丽娜的引领下,孙一逸、吴宣萱、祖小凡、杨承乐、鲁思乐这群女生基于学校十年积淀的“美龄形体”课程,开发出了贴心的“美龄形体智能体”,将AI的关注点从“认知领域”温柔地延伸至“体态健康”。

她们的创造源于日常观察:“当施老师路过我们教室,发现我坐姿不端正就会及时提醒我,”一位同学分享道,“于是我想到了设计坐姿检测智能体,让关怀无处不在。”

她们的智能体就像一个全天候的健康管家:

“体重管理师”:通过亲切对话完成BMI计算,并生成包含个性化建议的完整分析表;

“坐姿矫正官”:模仿老师关切的语气,通过问答和图像分析,主动发现学生的体态隐患;

“私人形体教练”:能根据上传的体态照片评估脊柱侧弯风险,还能一键生成多人啦啦操学习卡片。

“作为一线教师,压力真的很大。如今早已不是仅靠一支粉笔、一份PPT就能教好学生的时代了。”杭州市源清中学教师代安琪作为高一语文备课组组长,分享了AI如何成为教研工作中的“超级助教”。

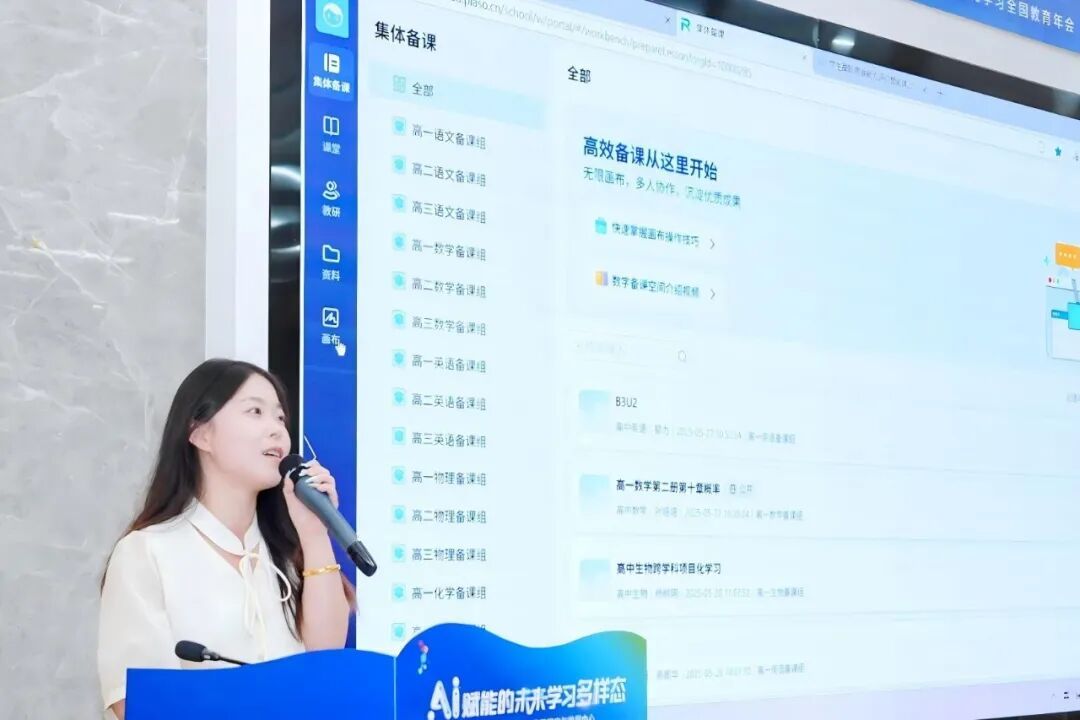

“我们学校现在依靠数字空间来完成数字化集备,”代安琪介绍,“每次集体备课都会创建一个画布,老师们可以随时通过标签或画笔工具留下参备观点。”

她展示的人机协同备课流程令人眼前一亮:教师上传教研主张、教学设计和核心问题后,第一个智能体会生成AI评价报告;老师们线下讨论补充建议后,第二个智能体则综合所有智慧,输出最终优化的教学设计。

“这个智能体工作流一旦形成,别的学科老师就可以一键使用,”代安琪兴奋地说,“只需要更换自己学科的内容即可。”

在课堂教学中,AI同样大显身手。在一堂诗歌创作课上,代安琪让学生以“江南好”格律创作杭州主题诗歌,随后使用“格律检测”智能体即时点评。“学生当时觉得非常震撼,他们原以为自己的作品已经很完善,但AI精准指出了提升方向。”

上海大学附属宝山外国语学校的科技辅导员柏蓓蕾则用AI攻克了教育评价的难题。

作为小学科学老师,柏蓓蕾深感痛点:“我们学科不像语数外有成熟的纸笔测试,尤其缺乏评价学生分析、批判、创新等高阶思维的工具,导致难以追踪学生的思维成长轨迹。”这一困境,促使她决心利用AI技术为教学评估注入新动能。

她的构想清晰而高效:创建一个能够自动批改作业、精准分析学生高阶思维能力,并能即时生成个性化学习方案的AI智能体。

在演示中,柏蓓蕾展示了这个智能体的神奇之处:老师上传学生作业后,AI不仅能参照课程标准和理论模型进行批阅,更能将分数背后所代表的“分析性思维”“批判性思维”和“创新性思维”逐一拆解、量化评分。

最终,系统会生成两份直观的报告:一份给教师的“班级思维能力全景图”,清晰呈现班级整体强弱项,并直接给出教学优化建议;另一份则是给学生的“个性化学习导航”,学生登录后不仅能看清自己的思维长板与短板,还能一键获取AI为其量身定制的“专属巩固作业”,真正实现了“千人千测”的个性化学习路径。

从学生自主开发的学习助手,到教师深度应用的智能备课系统,这些案例共同勾勒出智能时代“教”与“学”的新生态。

在这些师生实践的基础上,“教育智能体协同创新实验室”应运而生。该实验室由上海市未来学习研究与发展中心牵头成立,旨在为教育工作者提供系统支持。

实验室将组建五大团队:学研管理团队、专家培训团队、教师实践团队、企业技术团队和媒体推广团队,共同构建协同创新生态。

“智能体不是终点,用智能体来改善我们的教育才是终点。”这个全新的平台,将为正在发生的教育变革提供至关重要的支撑力量。当学生们已经能够熟练运用AI工具解决真实的学习难题,甚至为老师开发教学助手时,教育的未来,正在每个人手中悄然重塑。

文字:白羽

照片由学校提供

编辑:王佳依

校对:曹铒

责任编辑:吴华

转载此文请注明出处

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________