“你看这株叶脉纹路相对比较规整,叶背有淡紫色晕染,这是墨脱金线兰——外人看着形态都差不多,在我们眼里,每一种都有自己的‘标志性特征’。”在大零号湾华东师大孵化器的实验室,华东师范大学副教授田怀珍指着无菌培养瓶中的一株金线兰向记者介绍说。

墨脱金线兰Anoectochilus medogensis H. Z. Tian & Yue Jin

近20年,田怀珍团队的足迹遍布全国十几个省区,南方的雨林和山区,绝大部分生长着金线兰的地方都有她们的足迹。到目前为止,团队已发现4个金线兰属新种。

发表新物种并不是一件简单的事,团队根据历史记录的标本资料,知道哪个地方曾有金线兰分布,进行实地考察,它对生存环境要求比较高,有时候地方找不对就一株也没有。2024年团队在西藏墨脱发现的布群湖金线兰,便是“经验+偶然”的成果。

认准了物种,培育更要“量身定制”。田怀珍说,团队的培育标准很实在,“首先得活,然后在健壮的基础上提高生长的效率。比如高海拔的长片金线兰,自然生长在2300米左右,物种特性不耐热,它光照和温度就会比较特殊;而对于原产地是石灰岩山地的南丹金线兰,培养基里就需要调整矿物质比例,都是跟着它的原生环境来。”

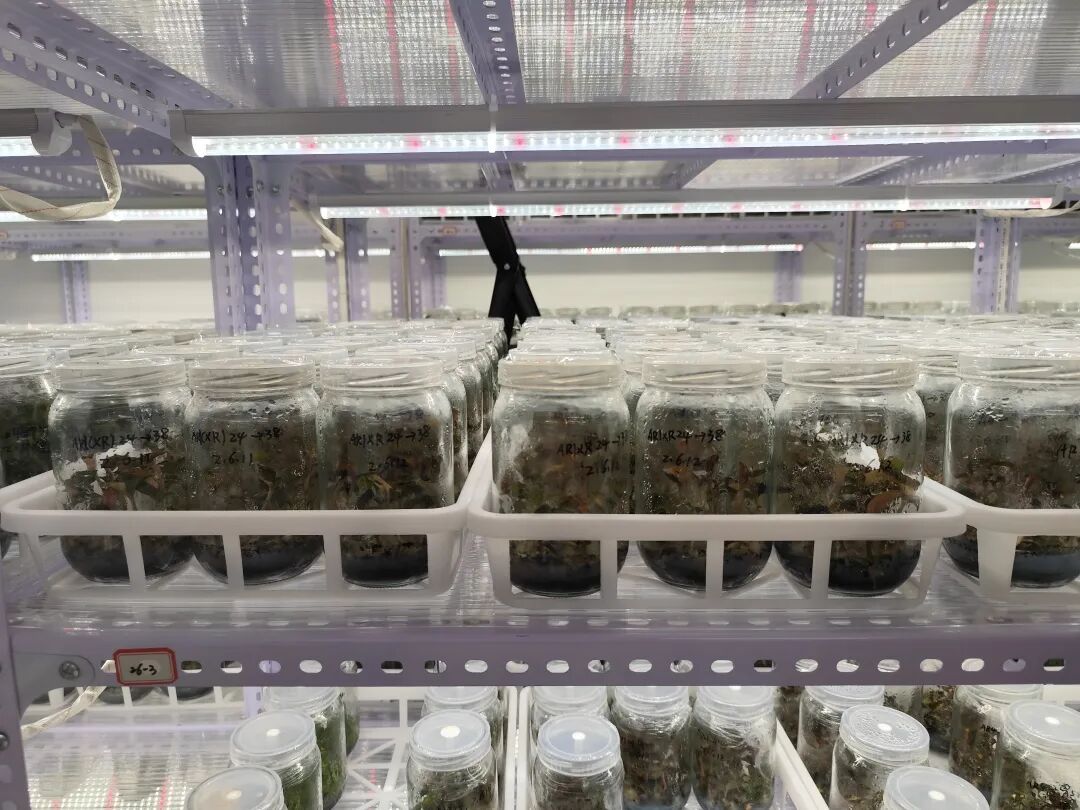

实验室培养基里生长的金线兰

精细化服务,做农户的“定心丸”

“我们实验室规模比较小,目前没有办法像大厂那样搞规模化生产,但我们可以给当地的农户繁育稀缺的本地物种,还能盯着每一步种植。”谈及爱兰苑的优势,田怀珍坦言,作为初创的小规模公司,虽在价格上没有优势,但团队的精细化服务,是农户最需要的“定心丸”。

西藏墨脱县是团队合作的第一站,这里经济相对落后,但拥有好的生态资源。当地想发展林下经济,团队便针对性培育墨脱金线兰这种当地特有的物种,从种苗培育到下地种植全程跟进。目前,团队前后已为墨脱县林草局提供了11万株墨脱金线兰种苗。

在华东师范大学对口帮扶的云南寻甸,团队又遇到了新挑战——红土种植。“纯红土太酸,土壤容易板结,我们尝试过,根本种不好”。最终,团队通过添加其他基质并不断调试栽培基质配比,找到最适合当地土壤的种植基质。

团队进行红土基质栽培实验

寻甸种植的金线兰,团队采取了谨慎的小范围试种策略,先种植了一个大棚,观察生长状况。到今年7月初,又扩大规模栽种了两个大棚的种苗。若这两批试种效果均不错的话,团队计划明年扩大种植范围,并尝试林下种植与庭院种植模式,种植的物种也在不断丰富中。

云南寻甸金线兰种植基地

“科研院所搞研发,农户管种植,各取所需,互相共赢。” 这是田怀珍一直认可的“科研院所+合作社+基地+村民”模式,在她看来,这样既能帮农户增收,又能让实验室的技术真正落地,推动整个金线兰产业的合理发展。

让“黄金草”从田间地头走进百姓生活

“金线兰的前景,不止于泡茶、做药膳。”田怀珍透露,目前市场上已有多家公司将金线兰提取物备案为化妆品原料,团队也已将几个金线兰原料交给做药理研究的同事。“初步结果不错,抗炎抑炎效果都很好”。她补充道,金线兰下游产品正逐步丰富,“后期有望开发护发素、面膜、牙膏,甚至饼干、饮料,发展空间非常广阔”。

在大零号湾华东师大孵化器的支持下,爱兰苑计划建成“中国金线兰属植物种质资源中心”。“孵化器为我们提供场地,组织财税、政策解读论坛,帮助培养创业思维,还对接了云南的帮扶资源。”田怀珍说。

而建立中国金线兰属植物种质资源中心的核心理念,是在物种保护的基础上开发应用,“希望通过组织培养满足大众的需求,从而减少对野生植株的采挖压力,保护野生资源。同时利用杂交育种,培育更多新品种,满足观赏和药用的不同需求。”

实验室里,培养瓶中的金线兰静静生长,叶片上的金色纹路在灯光下格外亮眼。田怀珍望着这些“宝贝”,眼中满是期待:“我希望能让金线兰从山里走向田间,再走进大家的日常生活,像龙井、普洱那样家喻户晓,既成为农户的‘致富金草’,也成为守护人类健康的‘药王仙草’。”

转载请注明来自今日闵行官方微信