9月30日,复旦大学附属华山医院手外科蒋苏副教授团队联合复旦大学脑科学研究院张嘉漪/颜彪教授课题组的最新研究成果,《一种可长期检测小鼠上肢功能的亚神经分辨率无线光遗传刺激系统》(A wireless optogenetic stimulation system for long-term function evaluation of mice forelimb with sub-nerve resolution),在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。本研究开发的FIMOSS系统为神经损伤或神经移位手术后的个性化诊断与治疗提供了新的手段。

每年,不同类型的神经损伤会导致全球超过数百万患者出现上肢功能障碍。当前,周围神经移位术能够有效改善上肢运动功能。然而,术后的每个个体恢复效果和速度存在差异,难以精确预测。针对该科学问题,复旦大学附属华山医院手外科蒋苏副教授团队联合复旦大学脑科学研究院张嘉漪/颜彪教授课题组,成功研发出一套全植入式柔性多点光遗传学刺激系统FIMOSS。

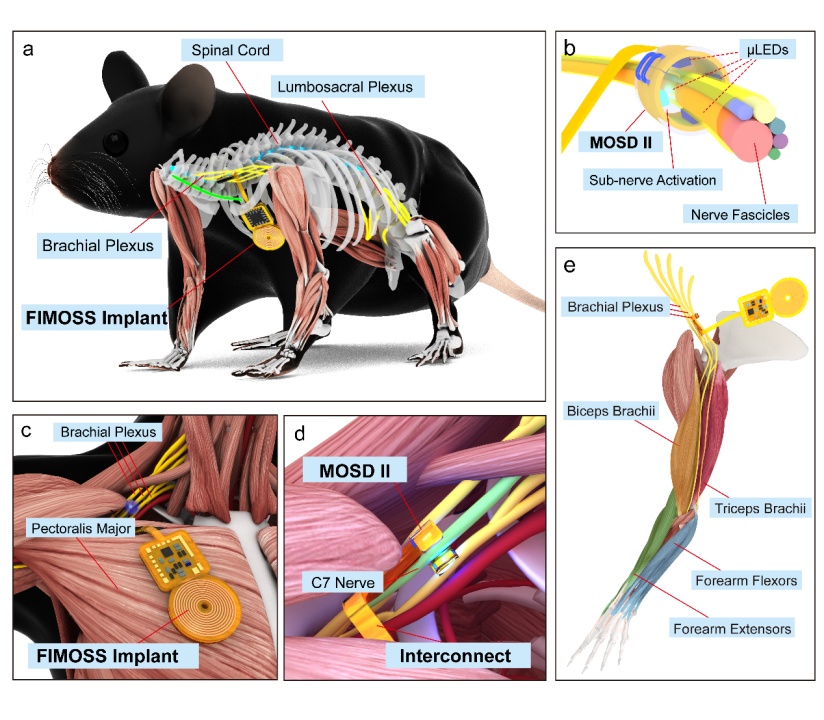

该系统专为无线且长期评估周围神经丛功能而设计,可以在植入后无线编程调整刺激模式和参数,并且达到了亚神经级的空间分辨率水平。在Thy1-ChR2-EYFP转基因小鼠模型中,当不同光电极照射臂丛神经上中下干的不同神经束组时,FIMOSS能选择性地诱发出不同的小鼠上肢动作,包含臂丛神经支配的各个肌肉,并且靶向诱发出不同肌肉的复合肌肉动作电位CMAP波幅。通过无线调整刺激参数及模式,FIMOSS还能选择性地诱发靶肌肉的单收缩或抗疲劳强直收缩。

研究还将此系统应用于创伤性脑损伤TBI后的左右颈七交叉移位术小鼠模型,并在术后12周内,连续检测了移位颈七神经及邻近的患侧臂丛神经上下干对上肢多块肌肉的支配功能,明确了术后臂丛神经不同神经束控制上肢运动的支配模式变化。

相比于传统临床电生理评估的局限性,如电刺激检测方法空间分辨率有限,难以精准区分直径仅数百微米的神经内部不同功能束组,易导致非靶向肌肉的协同收缩;而反复手术暴露神经易引发组织粘连与牵拉损伤,阻碍了对神经再生过程中的动态精准观测。本研究开发的FIMOSS能够以亚神经的分辨率评估周围神经丛的电生理功能,精准控制靶肌肉的运动,并且在小鼠体内连续工作12周以上,为神经损伤或神经移位手术后的个性化诊断与治疗提供了新的手段。

图为合作研发的用于长时程检测周围神经功能的全植入式可编程光电刺激系统及在臂丛神经的植入应用

华山医院手外科蒋苏、复旦大学脑科学院张嘉漪为该论文的共同通讯作者,周铭杰、颜彪、杨福馗、陈楚翔为论文的共同第一作者。研究得到了脑计划、国家自然科学基金委、上海市科委等基金的支持。

文|手外科 蒋苏

喜欢就奖励一个“”和“❤”呗