从1924年到1951年

华东师范大学前身之一大夏大学

为国育才,立志光大华夏

1951年10月16日

以大夏大学、光华大学为主要基础

新中国第一所师范大学

在大夏大学原址上创办

而今,漫步华东师范大学普陀校区

大家所看到的思群堂、群贤堂、丽娃河

丽虹桥、赤水桥、夏雨岛等校园地标

正是大夏大学时期的建筑景观

华东师范大学思群堂

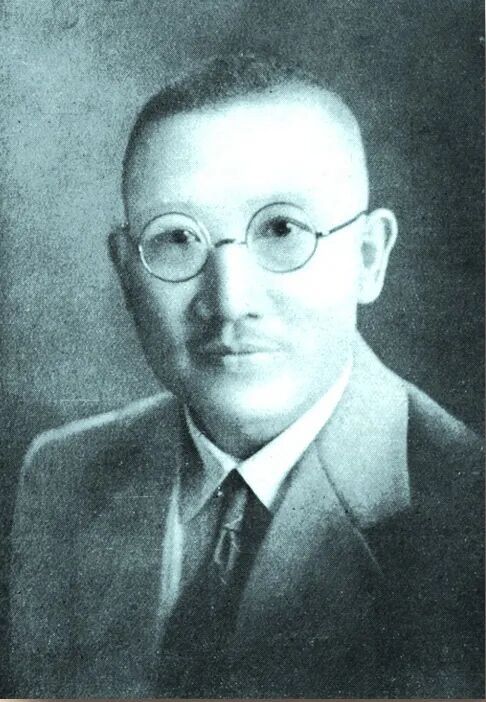

1924年6月1日,一群怀抱“光大华夏”之志的师生,在上海创建了一所以“自强不息”“师生合作”为基石,以“教师苦教,职员苦干,学生苦学”的“三苦”精神为支柱的现代大学——大夏大学。王伯群正是其创始人。

王伯群先生像

筚路蓝缕,弦歌不辍。全面抗战爆发,上海危在旦夕。时任大夏大学校长的王伯群率领师生西迁,在后方继续坚守教育初心,并带领师生参与爱国运动。1937年11月至1946年6月,大夏大学在贵州办学近九年,是抗战时期迁黔最早、办学时间最长的大学,对贵州乃至西南地区的教育、社会经济和文化事业作出了独特的贡献。

1942年2月,当时的国民政府行政院突然决定要将大夏大学改为国立贵州大学。消息传来,师生均强烈反对。贵州虽是校长王伯群的故乡,此时他亦不欲“卖校求荣”出任国立贵州大学校长,而是向政府力争,使行政院收回成命,大夏大学得以保存原名与维持其私立性质。

1944年冬,日寇进犯独山,贵阳危急,大夏又迁往赤水,王伯群校长既忧故乡即将沦陷,又恐凝聚毕生心血的大夏付诸劫灰,苦虑焦思,急赴重庆商议保卫贵州及大夏去留问题,积劳成疾于12月20日病逝在重庆。就在去世前,他还为学校的接续办学筹措了大量经费。那所他呕心沥血也要安然守护的大学,最终在赤水复课,但他再也没能看到。

抗战胜利后,大夏师生于1946年由赤水迁回阔别近9年的上海,在原校址复课。学校对因战火受损的部分校舍进行了修缮,并于1946年10月建成一座新礼堂——思群堂。

1946年建成的大夏大学思群堂

思群堂为一层砖木结构建筑,清水红砖外墙,有简洁的线条装饰,主入口还有四根多立克柱。礼堂可容纳2000人,当时还兼作膳厅使用。礼堂内的讲台堪为当时沪上各大学礼堂台面之最。讲台两边镶有校徽,富丽堂皇。

1946年10月28日,大夏师生就在新礼堂举行秋季开学典礼。师生济济一堂,互致祝贺。此情此景,让大夏师生更加思念王伯群校长。经校董会讨论决定,将新落成的礼堂命名为“思群堂”。除了纪念伯群校长外,思群堂在当时还有一重意义:绝不灰心,立志要使大夏大学走上复兴的道路。

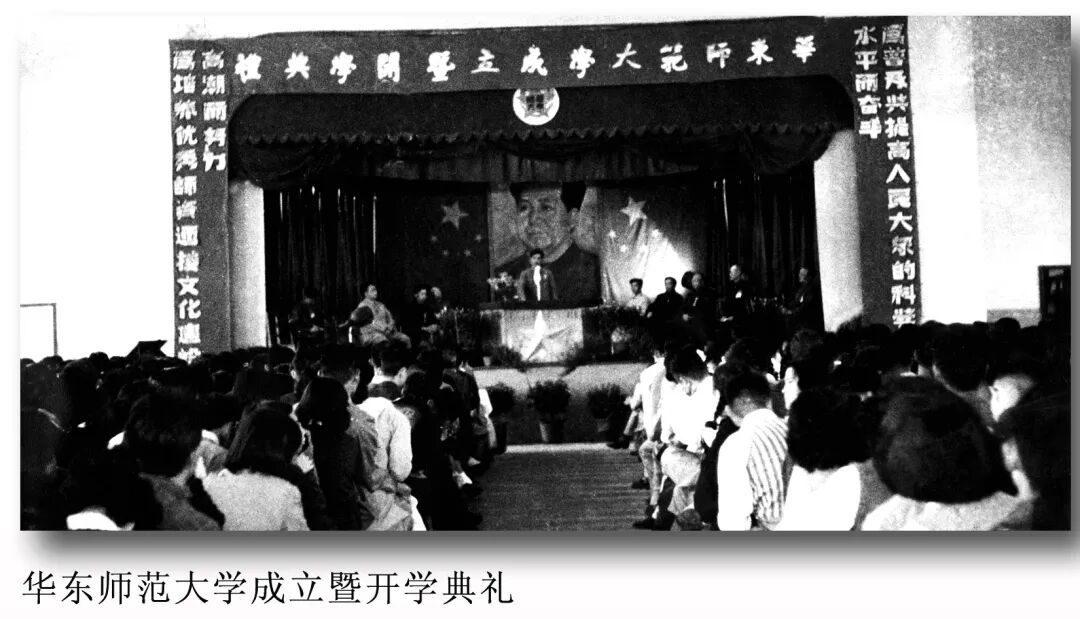

华东师范大学成立暨开学典礼正是在思群堂举行的

华东师范大学举行第一次科学研讨会

1951年10月16日,“华东师范大学成立暨开学典礼”正是在这个大礼堂隆重举行的。“2009年6月,大礼堂与东西办公楼作为大夏大学旧址整体的一部分被列为普陀区登记不可移动文物;2015年8月,被评为上海市第五批优秀历史建筑。”华东师范大学档案馆副馆长林雨平介绍。

明堂轮奂,源远流长。有着“沪上高校礼堂之最”美誉的思群堂,凝结着前辈们的远见卓识,勇敢担当,一砖一瓦都镌刻着艰辛创造。思群堂承载的不仅是大夏大学的文化记忆,作为文化传承的象征,还承载着华东师范大学的文化记忆,成为无可估量的精神财富和弥足珍贵的文化资源。

岁月荏苒,前身学校的精神仍然指引后续的办学。如今,在华东师范大学普陀校区,沿着华夏路大学之道一直向前,大家可以看到一条长长的校训碑,上面镌刻着“求实创造,为人师表”八个隶书大字。

华东师范大学档案馆馆长汤涛介绍,1990年,在华东师大建校40周年之际,经共同商议,“求实创造,为人师表”的校训被采纳并使用至今。2014年9月,华东师大正式公布 《华东师范大学章程》。 章程提出,将追求“智慧的创获,品性的陶熔,民族和社会的发 展”的大学理想,恪守“求实创造,为人师表”的校训规范。在校方 看来,制定和公布章程,正是贯彻和发扬校训精神的体现。

汤涛说,学校秉承大夏大学、光华大学等前身学校“自强不息” “格致诚正”的精神和学思结合、中外汇通的传统,追求大学理想,恪守校训规范, 希望以此发扬教师教育和教育研究等传统学科优势,致力于建设世界知名高水平研究型大学。

华东师范大学大夏书院曾组织学生以“校史讲解官”的身份,用视频方式讲述学校办学历史,从而将“静的风景”转化为“活的课程”。经济与管理学院2023级本科生詹嵩深入了解并讲解的正是思群堂的故事。“以前只觉得思群堂的建筑美,”詹嵩说,“如今,心里多了对前辈的敬仰。”

不久前的暑假,2024级物理学(师范)专业学生谭昊与孟宪承书院实践队的同学们一同前往新疆塔城,在锦裕小学开启一段难忘的支教时光。孩子们眼中跃动的求知光芒、口中不断的“为什么”,让他第一次真正站在“教育现场”去思考教育的意 义。实践之旅,更加坚定了他成为物理教师的理想。

“我希望自己将来站上讲台时,正如华东师范大学的校训所言,不仅能教会学生如何计算光速、理解电磁场——这是‘求实创造’;更能让他们保持向未来发问的勇气,陪他们一起探索不确定却充满可能的世界——这是‘为人师表’,并始终怀揣心中的教育家精神,去做一名卓越的未来教师。”谭昊说。

文脉赓续,弦歌不辍。青年报·青春上海近日推出“校馆弦歌”系列报道,探讨如何让沉淀的历史焕发新的生机,展示沪上高校在引导青年学子传承红色基因、汲取文化力量、弘扬科学精神等方面的新举措、新思考、新作为。

系列回顾:

这堂“人生一课”,永远不下课!

70年后,他们用最“潮”的方式跨时空对话“破壁者”

一根“泥土柱”,承载风雨同舟的百年“济”忆

作者:青年报·青春上海记者 刘昕璐