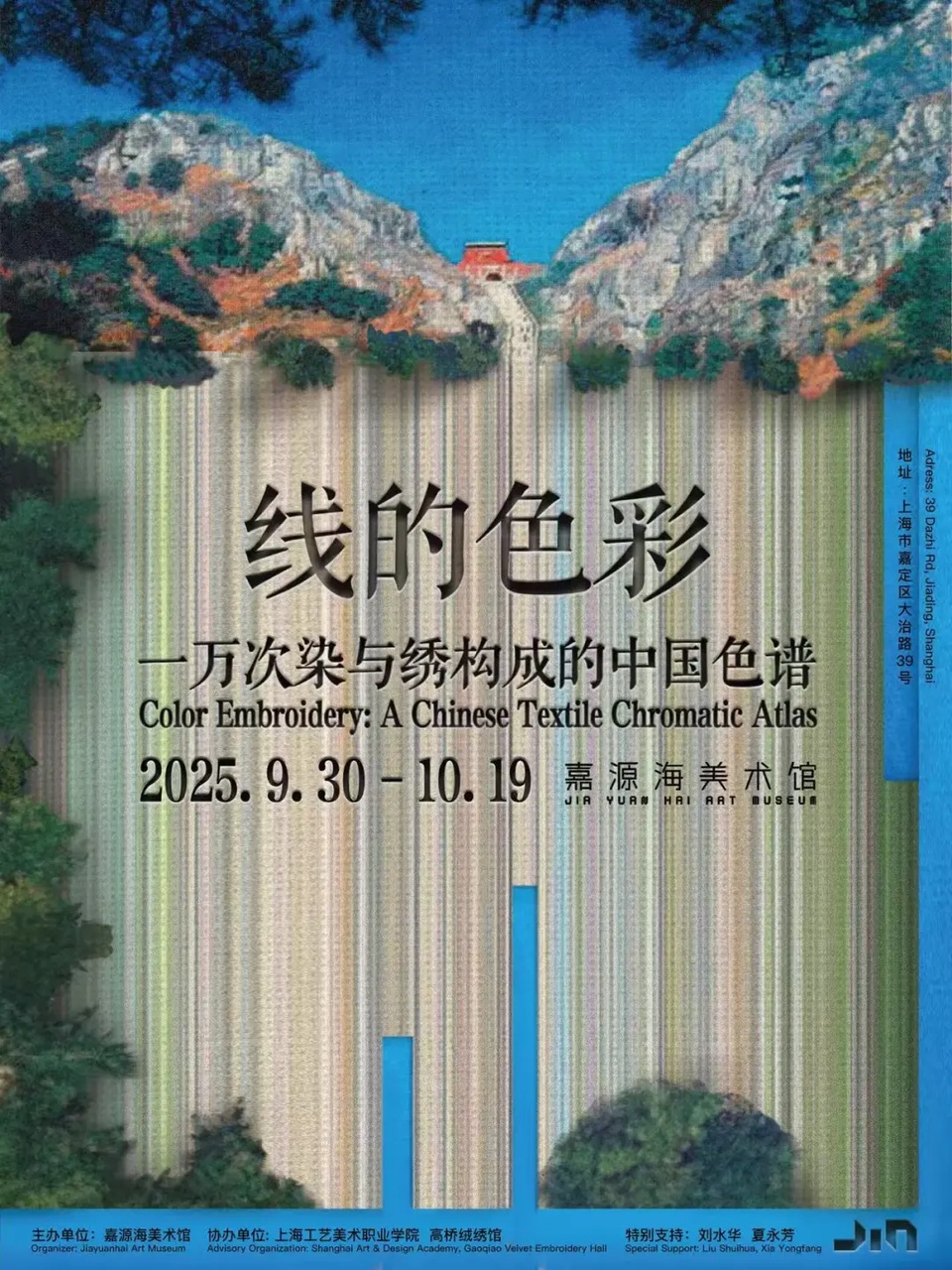

日前,《线的色彩:一万次染与绣构成的中国色谱》展览在嘉源海美术馆开幕。38幅以中国35处世界文化和自然遗产为题材的绒绣作品,将传统手工艺与当代审美融为一体,为市民带来一场视觉与文化的盛宴。

绒绣被誉为“上海油画”,作为国家级非物质文化遗产,自19世纪40年代传入上海以来,历经“针线革命”“染色革新”等发展阶段,逐渐从日用代工品升华为承载东方美学的艺术形式,形成了独特的海派艺术风格。此次展览不仅呈现了绒绣在色彩、肌理与立体感上的独特魅力,更通过“非遗+世界遗产”的对话,展现了中国工匠精神的当代传承。

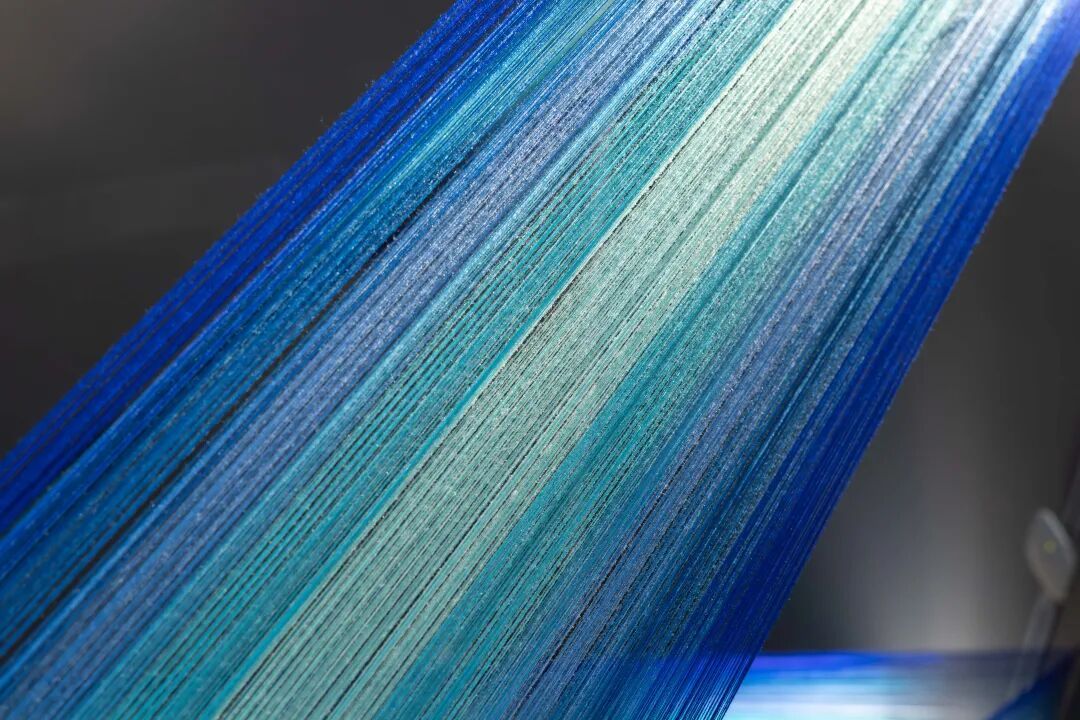

走进展厅,映入眼帘的蓝色装置作品以线为核心媒介,无数束纯净的蓝色线条,如同瀑布般轻盈垂落。装置的形态将单一色调化为流动的、可感知的氛围,让观众仿佛步入一片蔚蓝的梦境,直观感受绒线在静谧中流动、在宁静中苏醒的生命力。

《颐和园》《故宫》《武夷山》等主题作品,以千针万线的细腻手法,复刻出文化遗产的壮丽与深邃。走近细观,不仅能感受到绒线带来的可触质感,更能体会每一针背后所凝结的时间与专注。市民陈尹然表示:“今天学到了许多关于绒绣方面的知识,见识了工艺美术大师的精美作品。”

展览的背后,是收藏家刘水华与17位绣娘历时5年的匠心坚守。在绒绣这门技艺一度面临后继乏人的困境时,刘水华倾尽积蓄,启动“绒绣再现中国世界遗产”项目,联合17位顶级绣娘,夜以继日绣了整整5年,才有了这38幅作品。她们以针为笔、以线为彩,将个人投入与集体智慧融入每一幅作品,让绒绣从濒危技艺重回公众视野。

此外,上海工艺美术职业学院通过“大师+高校”模式,推动绒绣技艺的传承与创新。本次展览特别呈现“师生同展”,既有学生的青春尝试,也有大师与教师的深厚功底,形成跨代际的技艺对话。

展览还特别设置“观展互动”与“公共教育”两大板块,让观众能亲自体验绒绣的工艺与匠心。观众可在专业老师指导下创作一幅属于自己的绒绣作品,感受这项“慢工艺”的魅力。

展览时间:

即日起至10月19日,9:30-17:30

周一闭馆(节假日除外)

展览地点:

嘉源海美术馆(大治路39号)

点赞分享给身边的人