数据的洪流如何淬炼知识?大模型的引擎如何驱动现实?近日,在“大模型技术应用落地系列沙龙”第二场上,四位学者和两位企业代表,带着鲜活案例和一线观察,试图为“AI+数据+知识”画出新路径。

为深化上海国际创新中心建设,发挥青年科学家的创新活力,打造“小精专”的交流平台,上海科学技术交流中心举办“智汇申动”系列沙龙,分别围绕空天信息感知处理技术、元宇宙技术应用以及大模型技术应用落地三大主题,邀请来自高校和企业的专家学者,围绕产业落地的核心环节开展交流研讨,旨在进一步促进跨地域、跨学科、跨领域的融合创新,打造技术交流的产学研跨界融合平台。

本场沙龙为“大模型技术应用落地系列”第二场活动,由上海工程技术大学副教授黄勃担任主席,召集青年学者、行业专家,聚焦“数据赋能与知识工程”主题,探讨知识图谱与大模型的融合、行业数据库构建以及多模态数据处理等前沿方向。

知识工程深耕:

让大模型更懂行业、更懂世界

沙龙从一个朴素却尖锐的难题切入:大模型为什么经常“胡说八道”?上海工程技术大学副教授黄勃一语道破其中一个症结——当下大模型依赖长周期训练,却缺乏对外部新知识的快速吸收,面对行业复杂场景,往往显得“力不从心”。

他的团队由此选择“图谱+模型”的融合互补路径,用结构化知识为大模型搭建事实基础,弥补其推理能力的不足。比如,当智能问答系统遇到语义歧义时,仅靠大模型自身的记忆常常难以做出准确判断。而通过知识工程的引入,可以让系统像“会查字典的专家”一样,把握专业领域的多义性、上下文和细节,将“幻觉”风险降到最低。

“现实中的‘苹果’既可以是水果,也可能是科技公司。”黄勃举例说,“只有知识工程才能帮助AI在复杂业务中作出恰当区分。”在他看来,结构化推理与生成式模型的融合,是让大模型从“会答题”到“懂业务”的关键一步。

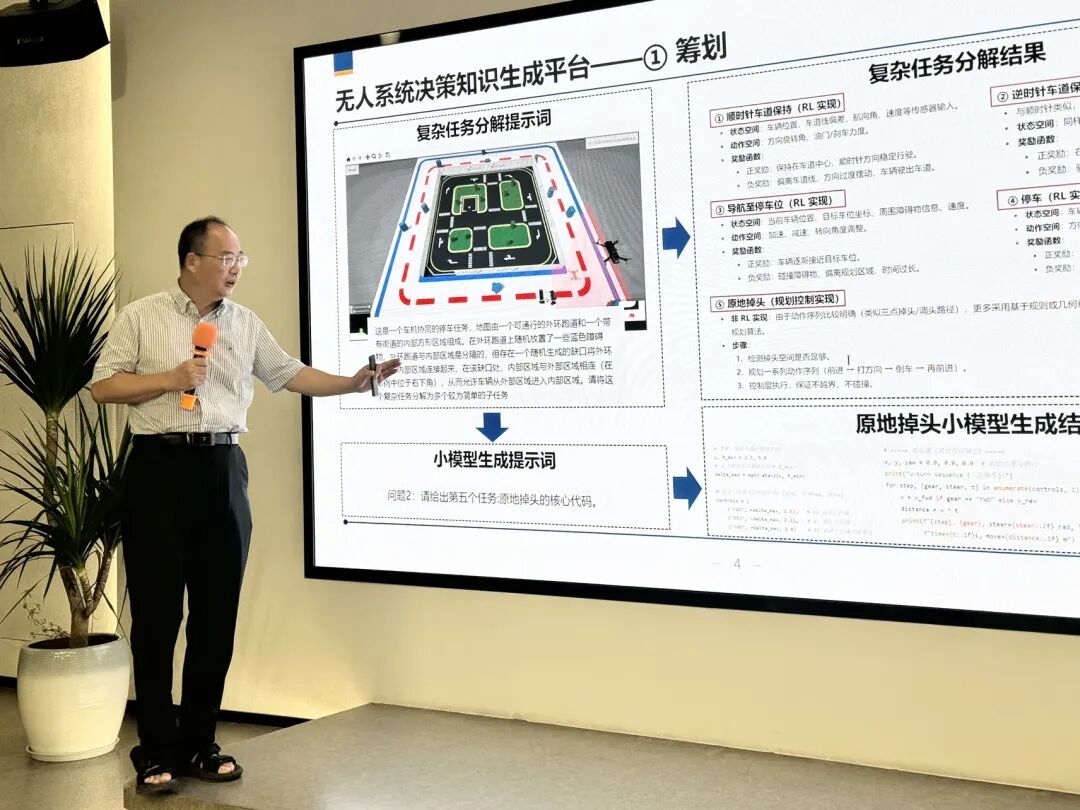

这种融合路径,也在其他高校研究者的工作中被不断验证和深化。上海大学计算机工程与科学学院副院长骆祥峰介绍了“多模型协同”在知识生成与微调中的实际成效。他强调,不同规模、不同侧重的模型,各有其独特的应用场景。通过“任务分解+大中小模型协同”,可以让无人系统在仿真模拟、场景还原等复杂任务中更好地进行实时决策,实现集群协同作业。“单靠大模型难以面面俱到,与中小模型的协同其实是大规模落地的保障。”

随着大模型对真实世界的渗透不断加深,如何保证AI输出的可靠性与可解释性,逐渐成为产业界与学术界共同关注的议题。华东师范大学教授杜德慧以“基于多模态大语言模型的可解释决策生成框架”为题,分享了团队在自动驾驶、轨交等高安全行业的技术探索。杜德慧认为,数据、语义与因果推理三者的紧密耦合,是可信AI落地的基础。“只有让每一步决策都可追溯、可解释,AI才有可能真正服务关键行业,获得用户信任。”她强调,让AI从“会说”向“会思考”转变,是当前基础研究到应用转化中面临的关键挑战。

场景落地:

数据的温度与知识的方向

如果说前沿理论和模型创新为行业智能奠定了基础,那么“数据资产的激活”与“应用场景的打通”,正是让大模型真正走出实验室、服务产业升级的关键一步。

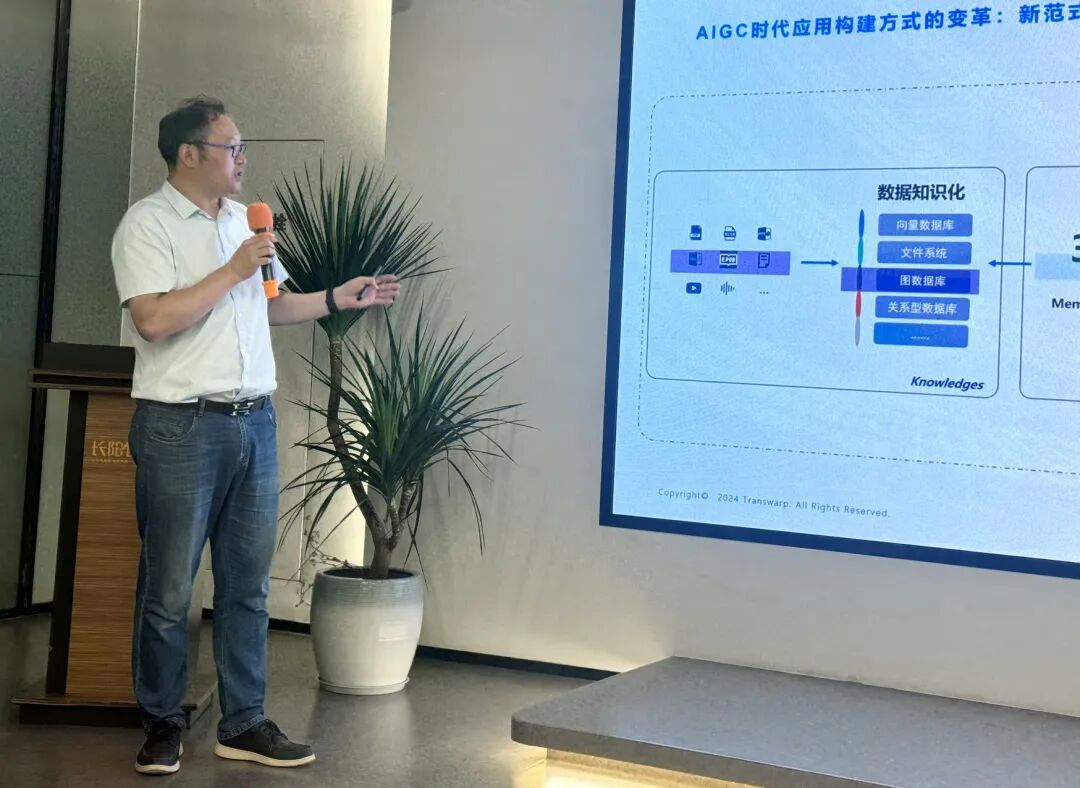

星环科技有限公司教授级高工杨洪山结合企业实践指出,大模型要产生价值,首先要打通企业内部的数据孤岛。现实中,大量数据沉淀在各个业务系统,既有结构化表单,也有非结构化文档、报告。如何把这些“沉睡的数据”唤醒,让其变为企业的生产力?杨洪山提出了“数据资产管理+知识工程+大模型”三位一体的激活模式:通过数据清洗、知识抽取和语义融合,将分散的数据加工成智能体可以理解和调用的“燃料”,最终赋能决策、问答、洞察等应用环节。

在杨洪山看来,企业知识管理和AI应用的“最后一公里”,就在于能否让业务数据与大模型“无缝对话”。“从数据到知识、再到AI应用,每一步都离不开对业务场景的深耕和对技术能力的持续优化。”他总结道。

与此呼应,江南大学副教授李伟则将目光聚焦在大模型的推理能力提升与实际应用。他分享了“基于多步QA检索的大模型推理”方法,直面复杂场景下多步逻辑推理的挑战。传统大模型在处理复杂多轮对话、链式推理时容易“跑偏”,而李伟团队通过“分步检索—多轮问答—动态校验”,让AI在遇到多信息源、长链路任务时,依然能够条理清晰、答案可溯。“现实世界里,一个问题往往不是一句话能问清楚的,企业用户关心的是AI能不能‘步步为营’,在真实流程中稳定输出。”李伟以故障维修、智能制造等典型场景为例,展示了团队模型在多轮推理、推理轨迹回溯中的落地成果。

AI赋能的最终落点,必然要回到真实行业,回到能被感知和衡量的场景价值。在政务领域,AI应用既是技术创新的前沿阵地,也是考验落地能力的“试金石”。上海东方怡动信息技术有限公司高级工程师刘德元团队针对政务数据的复杂性与多源异构问题,提出了“分布式知识中台+大模型智能服务”的系统架构,不仅提升了数据调用与问答能力,还实现在政府服务、智能咨询、政策解读等场景的自动化升级。

在刘德元看来,AI落地的真正难点,并不是模型本身的精度,而是“数据流转、场景融合、机制创新”的系统工程。“只有让AI在现实政务业务中跑起来、用起来、出成效,才能真正推动社会治理现代化。”他总结道。

圆桌论坛环节,与会嘉宾围绕“大模型应用中的伦理风险、就业影响与劳动力能力重构”展开深度对话。专家们指出,大模型带来的就业变革并非单纯“替代”,而是“替代与创造”并存的动态过程。因此,大模型落地需建立“技术创新-伦理规范”双轨并行机制。针对伦理风险防控与就业结构调整,东方怡动总经理庞博提出“技术规范+能力升级”双路径解决方案:一方面需加快构建行业统一的伦理框架与数据安全标准,另一方面要重点培养“人机协同”新型能力,推动劳动力结构适应性转型。

企业及专家观点不代表官方立场

作者:蓝悦

↓分享

↓点赞

↓在看