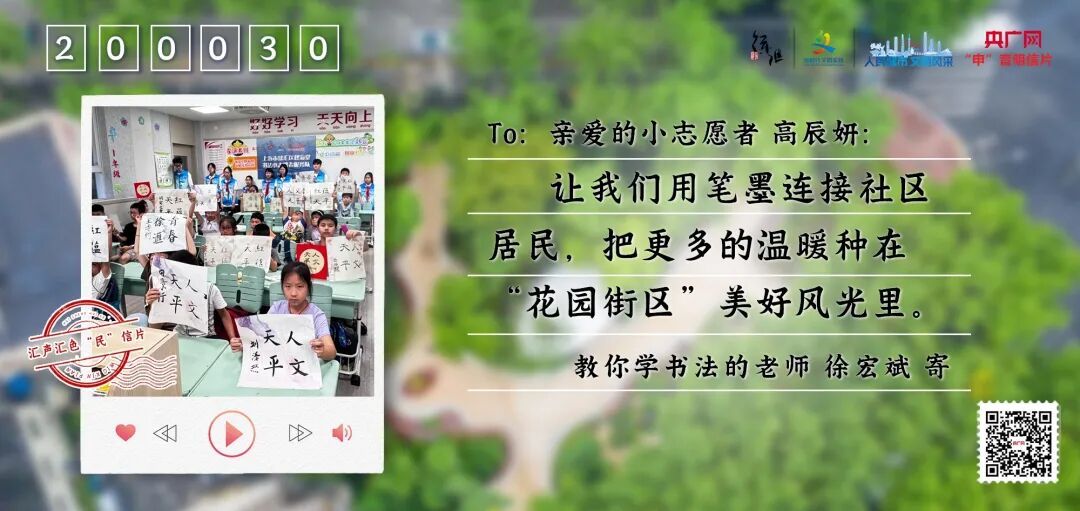

这张“民”信片的“寄信人”是徐汇区新时代文明实践特色街区文明实践达人徐宏斌。作为上海秋海堂文化艺术中心创办人、书法家,徐宏斌带领高辰妍在内的书法小志愿者服务队,开展“陪伴老人写书法”“为新生写录取通知书”等活动,为“花园街区”建设增添了清新馥郁的文墨香气。

从挖掘古树名木背后的文化记忆,到打开围墙实现资源共建共享;从推动口袋花园成为居民互动新空间,到促进书香墨韵浸润街区的人文生活……天平街道正逐渐成为物理、精神意义上的生态人文“大花园”,为每位居民带来鸟语花香、送去欢声笑语。

方寸花园里,百年树影间

共绘“人与自然和谐共生”新图景

在梧桐掩映下的天平路街道,人们常在不经意间与历史擦肩而过——或许是一株百岁香樟在风中低语,或许是一处红色遗存叙述着过去的故事,哪怕就在前方那个转角,或许就有一座等待着与人“不期而遇”的口袋公园。

地处徐汇区东北部的天平街道,面积2.68平方公里。2024年6月,在徐汇区委宣传部(区精神文明办)的指导下,天平街道“花园街区”新时代文明实践特色街区建设正式启动,立足于自然资源禀赋,将一场“让生态可触碰、让记忆可延续”的生动实践惠及更多群体。

在如今的“花园街区”,11座口袋公园如珍珠般散落于街巷,各具特色:小而美的天平花园闹中取静,可供往来居民歇脚、乘凉;凯文绿地植被葱郁,白玉兰花瓣造型的凉亭是老伯下棋的“战场”;衡山公园历史悠久,三株百年香樟与四周的水杉、悬铃木组成别致景观;高安花园步步有景、入眼皆画,是上海第一个城市内部苔藓台地游园空间……

“这些小花园不仅面向公众开放,还由周边区域单位或学校认领,成为文明实践的阵地。”天平街道办事处社区发展办工作人员表示,街道集纳多方意见,努力将“城市街角”改造成受欢迎的“公共客厅”。

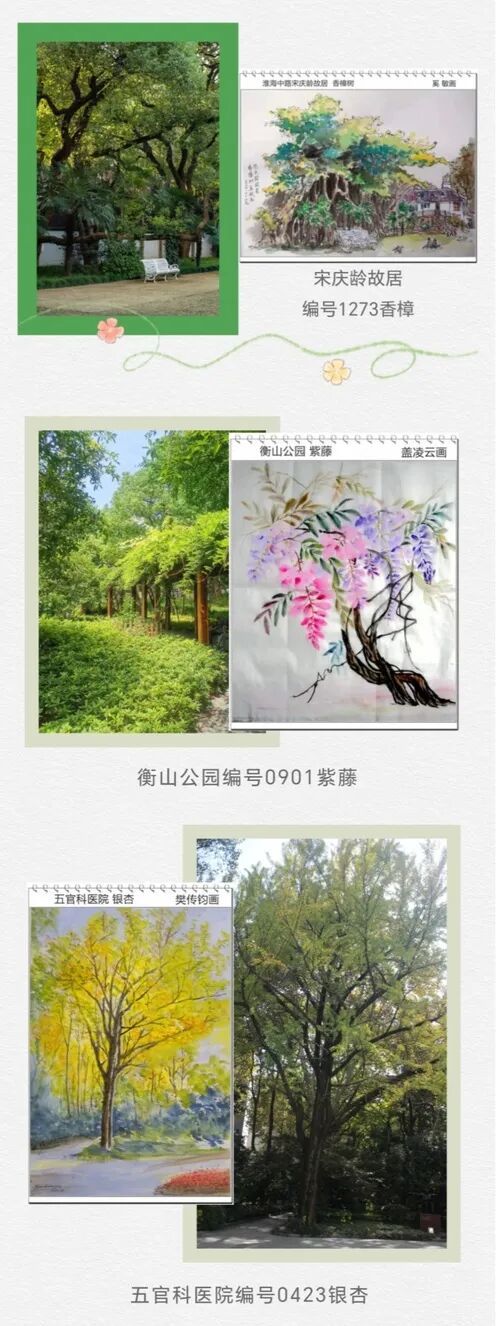

为了保留岁月的痕迹、镌刻历史的记忆,2018年起,天平街道加强对辖区内157株古树名木的守护与传承。“树龄100年以上的叫古树,与历史名人相关或有重要纪念意义的叫名木。”作为衡复风貌区“护绿使者”志愿服务项目的发起人,林凤慧常年带领居民、学生走访并记录辖区内古树名木的状态。

街道居民用画笔记录辖区内的古树名木(央广网发 上海市徐汇区供图)

通过绘画、写作、朗诵等多元融合课程,树木年轮里的故事被街道居民一一画下来、写下来、读出来,变成可触摸、可聆听的城市故事。如今的古树浓荫下,老人悠然晨练、白领偷闲小憩、孩童嬉笑追逐、邻里亲切交谈……这一幅幅温暖的画面,正是人与自然和谐共生最真实的写照。

墨香满街巷,文明润心田

勾勒“新时代文明实践”特色画卷

“感谢你们带来书法,带来快乐”“我都感觉自己年轻了很多”“只要我走得动,以后每次都过来”……在“小手把大手 翰墨送温暖”社区书法课上,永嘉新村的老年居民们在书法小志愿者的指导下,一笔一划认真书写“平安”“幸福”等字样,笑容洋溢在他们的脸上。

徐汇区秋海堂书法小志愿者服务队的发起人徐宏斌,希望借助笔墨连接更多居民,带领孩子们用行动传递温暖,将人文关怀种在“花园街区”的美好风光中。

来自上海市位育初中的学生耐心教导爷爷奶奶写毛笔字(央广网发 上海市徐汇区供图)

2023年,徐汇区委宣传部(区精神文明办)在全国首创打造“新时代文明实践系列特色街区”。近两年来,天平街道以文明实践为支点,通过新时代文明实践“花园街区”治理共同体集聚各方资源,建设文旅商居一体的特色街区。

街道持续推出的文明实践特色项目,正如一块块拼图,逐渐营造出文明实践新生态:非遗进社区、红色文化进社区、精品展陈进社区项目,让中国传统文化与海派文化浸润社区;学生志愿者积极投身社区大书房图书管理、“清洁家园”志愿服务、文明花园环境美化等项目,发挥青春力量;咖香梧桐项目持续联动特色咖啡店,以咖啡为纽带,共商街区发展,践行生态环保理念……

这些生动实践,共同串联起街区治理与人文滋养的有机循环。从笔墨书香到咖啡文化,从非遗传承到红色寻访,天平街道以多元项目为纽带,不仅丰富了辖区内居民的文化生活,更塑造了开放共融、温情互助的社区精神。

打造“德育圈”“美育圈”

使文明实践成果转化为群众获得感

在上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心)所在的衡山路吴兴路口,一座名为“丽波花园”的优秀历史建筑,悄然完成了一场从物理到理念的“开放革命”。2018年,它率先实现非工作时段对市民开放;2022年,为响应上海“公园城市”建设号召,上海体育科学研究所主动退让1800平方米空间配合“拆墙透绿”;至2023年3月,“丽波·水漾”口袋公园正式亮相,成为集休憩、健身、健康测评于一体的体育特色公共空间。

这座成立于1959年的体育科研机构,正将其专业的科研成果转化为温暖的服务,不仅入选徐汇区新时代文明实践特色街区文明实践达人单位,被评为上海市“家门口的好去处”,更成为天平路街道打开围墙、拥抱居民的生动缩影。

“丽波·水漾”口袋公园(央广网发 上海市徐汇区供图)

在天平街道,“拆墙透绿”不只在于物理空间的打开,更延伸为精神与文化层面的“破墙”实践。依托辖区20余所大中小幼学校资源,天平街道系统打造“天平德育圈”,通过红色寻访、社会实践、书法美育等项目,打破校园与社区的界限,搭建起“没有围墙的德育实践平台”。

与此同时,“梧桐美育圈”整合区域内上海京剧传习馆、沪剧院、中国画院及“名家坊”文化志愿者资源,开展“梧桐书苑”“天平五月诵”等品牌活动,推动街区、校区、文化场馆联动,使整个街道成为开放共享的“社会美育大课堂”。

从一道墙的拆除,到一座花园的共建;从一处空间的开放,到一种理念的践行——天平街道正以实实在在的“打开”,实现资源与人文、环境与心灵的双重融合。在这里,围墙不再是隔阂,花园不只是风景,它们共同构成了“花园街区”温暖、共享、持续更新的生活样本。

编辑:耿洁玉

转载请注明来自上海徐汇官方账号