“发现闵行之美”系列丛书诵读活动的第二十九季,我们邀请了闵行区实验小学的学生来诵读《老巷陈香辑·风过紫隄暖》。今天,你将听到的是《钟灵毓秀紫堤村》。

2023年5月起,区政协办公室、区教育局、团区委和区融媒体中心联合推出了“发现闵行之美”系列丛书诵读活动,陆续邀请闵行区多所学校的青少年一起来读好书、善读书、懂历史、爱家乡,合力推动“闵行情”读书活动落到实处。

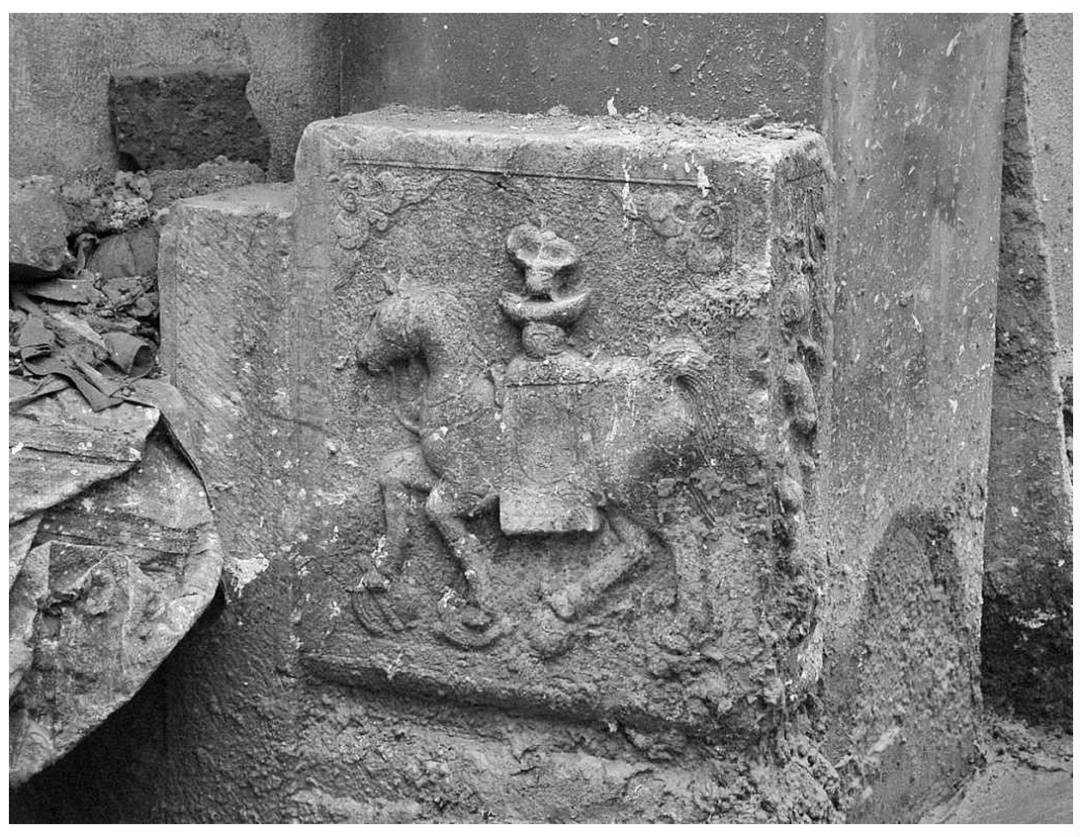

第二十八季,我们邀请了闵行区实验小学的学生来诵读《老巷陈香辑·风过紫隄暖》。紫隄不仅有华漕小锣鼓、皮影戏、漆器艺术等民间传统艺术,还流传着大量诸如谢家巷头大银杏、吾东殿、纸兵纸马以及半节金链条等民间传说,这些情节跌宕的民间故事折射出了当地人民的智慧和丰富的精神文化生活。本书作为“发现闵行之美”文史丛书“老巷陈香”辑的组成部分,主编收集、整理、撰写了大量关于紫隄风物、民俗和历史故事,来还原这块土地的历史风貌。

2025年8月起,第二十八季正式开启,每个工作日的21:30,我们不听不睡!

一起聆听闵行声音,发现闵行之美……

复审:何婷婷

终审:王婷婷

转载请注明来自今日闵行官方微信