面对全球气候治理和防台减灾的挑战,“数据+智能”的浪潮正悄然改变着预警与应对方式。“我们一开始只是想让台风知识和科研内容被更多人看见,但越做越发现,大模型与台风这样兼具科学性和社会价值的气候现象结合,有着巨大的创新潜力。”亚太台风研究中心主任汤杰回忆“智台智能体”最初的构想时坦言。

近日,由亚太台风研究中心联合中国气象局上海台风研究所、上海人工智能实验室、上海海洋大学和上海联通联合研发的全球首个台风领域专业知识智能体——“智台智能体”正式启动对外服务测试。

AI如何精准解读台风风险?

“智台智能体”的故事始于亚太台风研究中心研究团队对AI和防台减灾场景结合的好奇。汤杰表示,最初是受到大模型热潮启发,团队想探索AI能否更好地服务台风科普和科研、辅助期刊知识管理,没想到越做越“停不下来”。

作为一项融合前沿AI和大语言模型技术与亚太台风中心在建的全球台风数据中心深厚数据积淀的创新尝试,“智台智能体”致力于打造实时、精准、开放的台风信息与知识支持平台。

一开始的试验并不顺利,“我们用个人机器做,算力根本不够,经常卡住。”更大的挑战来自AI大模型常见的“幻觉”问题,“有时它会编造似是而非的信息,特别容易误导人。”语料库不全、算力瓶颈、模型幻觉……每一步都在试错和改进中前行。

转机来自于多方力量的注入。随着上海人工智能实验室、上海联通等伙伴的加入,算力和模型底座都得到了实质提升。“联通给了我们弹性的算力支持,能在台风季应对突发访问高峰。”汤杰介绍,更多气象数据、全球台风知识被不断“喂”给大模型,平台的专业性和本地化能力随之提升。

在多方参与和反复打磨下,“智台智能体”实现了科研、预警、科普等多重场景融合。正如汤杰所说,“我们的目标,就是把最精准的台风信息和最新科研成果,真正推向每一个需要的人手里。”

“随需定制”,

让风险可感、让知识共用

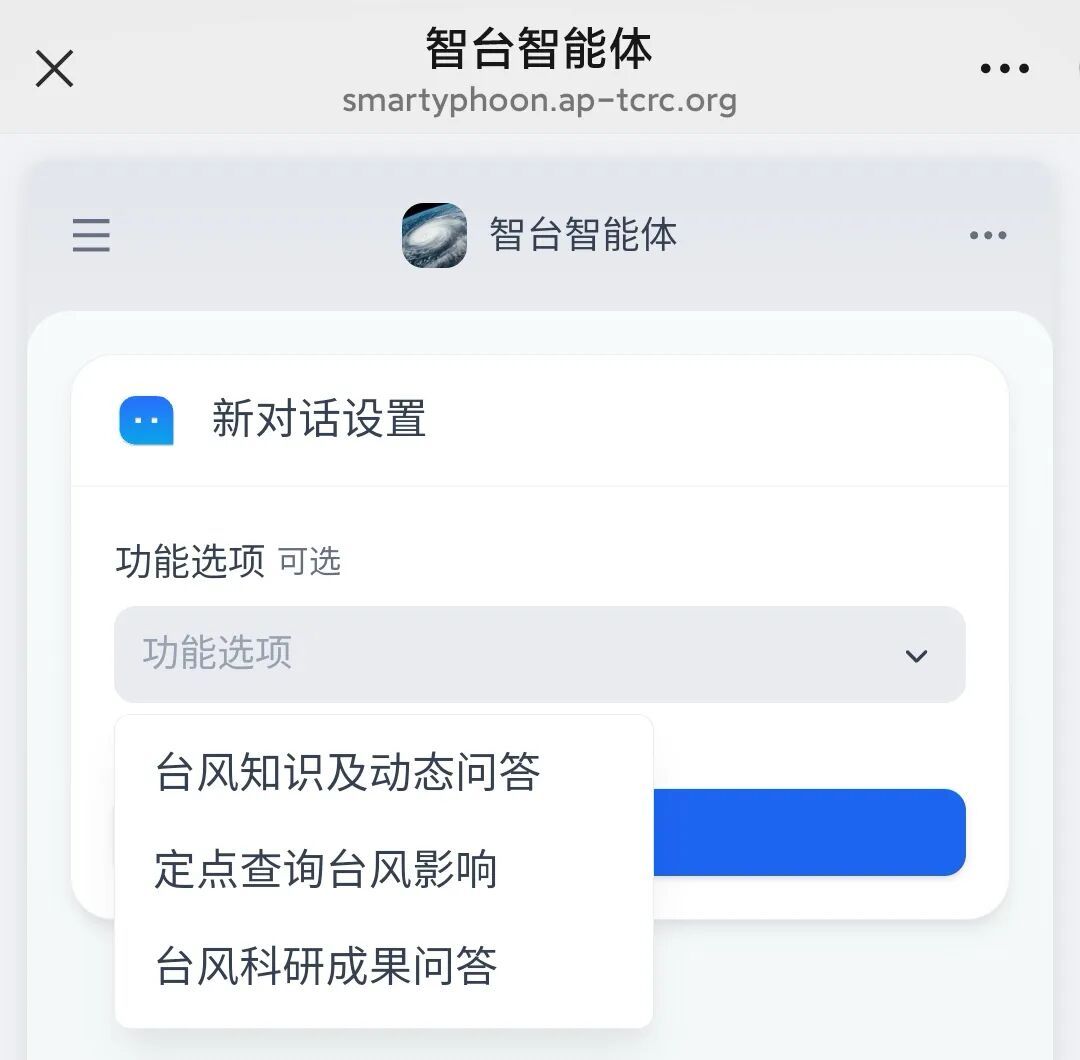

在汤杰看来,智台智能体最具突破性的地方,在于它打破了传统“泛泛而谈”的信息服务,实现了“随需定制”的风险判断和知识交付。无论是台风科研人员、航运从业者,还是社区居民,用户都可以用自然语言提出极为具体的问题,无论是“福建霞浦未来七天会有台风吗”,还是“我在某个经纬度下,明天会遇到什么风雨?”平台都能通过权威数据和自身知识库,给出针对性的答案。

“台风本身信息变化很快,公众原本要查很多不同的APP和数据源才能拼凑出答案。现在用智能体就能一站式解决。”汤杰解释。这种灵活、开放的平台能力,很大程度上归功于与上海人工智能实验室、上海海洋大学的持续数据与知识整合,也离不开上海市科委和临港新片区管委会对台风场景数据产业化应用的政策推动和支持。

据介绍,平台不仅可以服务“点到点”的个人用户,也能为企业、行业甚至应急管理部门提供批量化、定制化的数据支撑。科研人员检索国际台风文献,远洋船长规划航线避险,工程行业评估风灾影响,都能在“智台智能体”上一键完成。“我们希望让台风知识真正‘流动’起来,让每一个决策都更有底气。”

AI能否成为全球防台减灾智囊团?

“我们的目标不是只服务中国,而是希望打造国际化、数智化、产业化的台风专业智能体。”汤杰在采访中坦言。未来,“智台智能体”将在多语种、多数据源基础上持续升级,推动国产AI技术为全球沿海高风险区提供定制服务。无论是为国际应急组织提供实时预警,还是为“一带一路”相关国家定制科普和培训,国际化已成为平台下一阶段的核心目标。

产业化方面,临港新片区管委会等上海力量的支持为“智台智能体”提供了跨境数据、产业生态联动的独特土壤。通过深度对接应急管理、海洋渔业、交通航运等实际场景,平台正在探索更广泛的商业和社会价值。汤杰强调,AI+气象的落地,离不开各行各业的共建。“我们也期待更多行业伙伴加入,把台风防控做得更精细、更有远见。”

正如汤杰所说,“台风智能体的突破,不只是技术,更是数据、人才、场景、治理的协同。要让AI成为全球防灾减灾真正的‘智囊团’。”

企业及专家观点不代表官方立场

作者:许织

↓分享

↓点赞

↓在看