长得像撮箕一样的陶器真是用来装垃圾的吗?

样貌奇特的石人像究竟是谁?

展墙上为何会出现一座巨大的墓葬模型?

为什么红山先民要制作这么多斜口筒形玉器?

关于本次特展你或许有许多小问题,别着急!让我们跟随考古专家一起步入展厅寻找答案吧~

导赏专家:上海博物馆考古研究部主任、副研究馆员 黄翔

撮箕?火种器?——陶斜口器的“身份谜案”

这两件陶斜口器2022年出土于辽宁建平马鞍桥山遗址1号祭祀坑。从外形看,很容易使人联想到撮箕。但若仔细观察,可以发现它们内部残留了大量烟炱。再结合平整的底部和其他结构特征,学者们推测这类器物可能用于保存火种。本次特展采用了两种不同的摆放方式来呈现这两件形制几乎完全相同的器物,意在传递一个重要信息:对文物功能的推断,不能仅凭外形相似就轻易得出结论,而应更细致地观察其使用痕迹与细部特征,从而更准确地理解它们在当时社会的用途。

引人瞩目的石人像

这组石人像堪称本次特展最有话题度的文物,它们属于距今8000年左右的兴隆洼文化,出土地点位于内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗南湾子北遗址的一处房址内部。它们原来应当是一高一矮竖立于灶坑后方。关于它们的身份,存在不同观点:有学者推测其为祖先崇拜的对象,红山文化女神像的源头可能就是这类兴隆洼文化的石人像;亦有学者根据其出土位置,提出它们可能是早期的灶神。无论如何,鉴于灶膛在当时人们生活中的重要性,这组石人像无疑是该房屋中最重要的器物,被赋予了特殊的意义。

重现“考古现场”

此处展墙上的模型复原了牛河梁遗址第十六地点四号墓的出土情形,周围展柜则展示了此处墓葬出土的所有文物。探究文物时,如果仅关注其本身,会丢失大量的考古信息与历史信息。借助这一展陈形式,可以让大家更直观地看见各类文物在墓葬中的具体位置,从而为理解它们的功能和性质提供重要依据。例如,玉凤出土于墓主人脑后,玉人出土于墓主人的腰部,可见雕刻精美的玉凤不是装饰品,它们都是墓主人生前用以通神的工具,昭示了墓主人的身份应是红山社会的大巫觋。这一展陈形式也是本次特展在阐释方法与展示理念上的一次有益尝试。

抽象的玉礼器

斜口筒形玉器是红山文化特有的玉礼器,多见于红山文化高等级墓葬,出土位置不一:大部分位于墓主人的胸部或下腹部,有学者据此推测其为护臂;亦有部分出土于墓主人脑后,被认为可能用于束发。从造型特征来看,它们的底部常常带有一对圆形对穿孔,有学者认为其原本可能有底板,底板通过对穿孔绑缚固定。如今底板早已朽烂,仅有玉质部分得以保存。其功能则类似于今天的签筒。值得一提的是,本次展出的斜口筒形玉器中有一件是出土于祭祀坑中部的,呈竖立放置状态。综合这类器物的造型、出土情境等各项因素,判断它们应是红山先民祭祀时使用的礼器,尽管出土位置存在差异,但其礼仪性质不会改变。

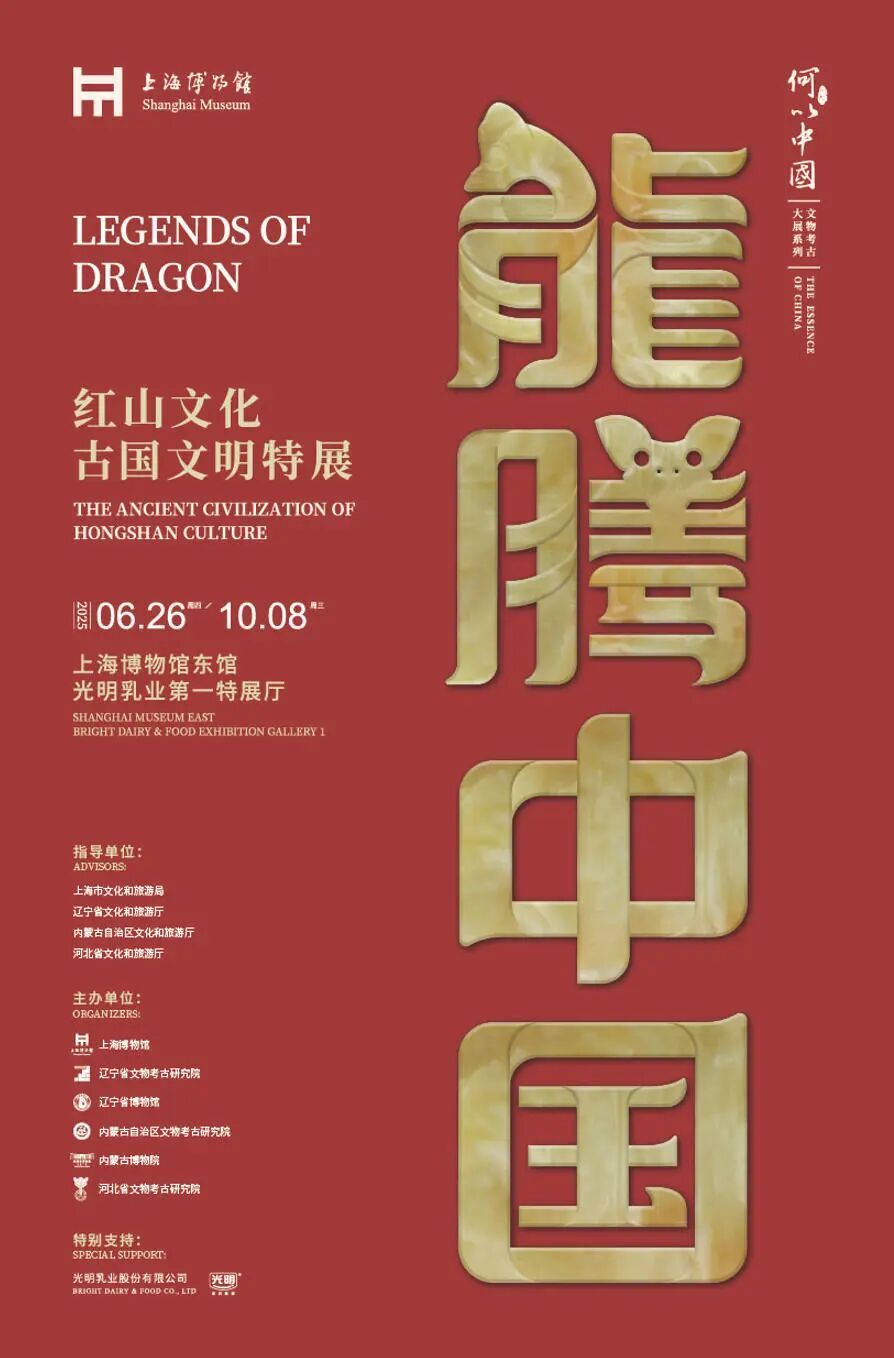

“龙腾中国:红山文化古国文明特展”将于2025年10月8日落下帷幕。本次特展汇聚了红山考古百年最重要的成果及最新的发现,还未观展的观众朋友们不要错过咯!展览倒计时9天,恰逢十一假期,我们整理了一波特展教育资源包,助力大家轻松观展~

1、导览手册

○本次特展提供两种导览手册,适应不同观众的需求,您可以前往上海博物馆东馆一楼服务台对面,领取纸质版手册。

*温馨提示:纸质版手册每日分多次发放,每次发放数量有限,先到先得。带儿童的家庭可向一楼服务台问取“万物有灵——少儿导览探索手册”。

○您也可直接获取电子版:关注“上海博物馆”微信公众号,点击菜单“GO上博-东馆导览”,进入“上博导览”小程序,点击“学习”板块,找到您需要的展览导览手册电子版,长按图片即可保存。

2、微信导览

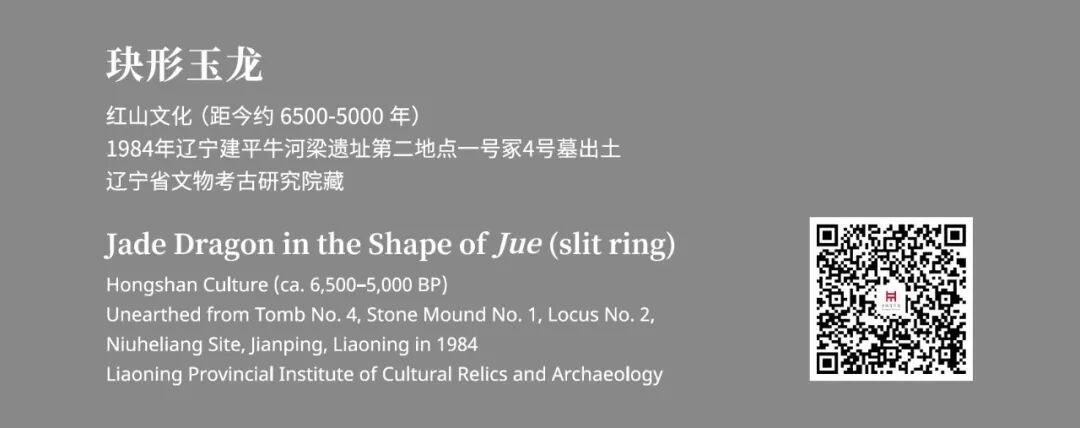

本次特展精选了20件具有代表性的文物,配以语音导览、文字简介、图片信息,帮助您更深入地了解红山文化。在展厅中收听语音导览时,请记得戴上耳机,避免影响其他观众哦。导览获取方式:

①扫描展厅文物说明牌上的二维码

②关注“上海博物馆”公众号,点击菜单“GO上博-特展导览”,下滑至东馆板块,点击“龙腾中国”展览图片,进入导览页面。

3、特展导览

本期推文,我们已跟随考古专家的脚步走进红山展厅。你是否还想拥有一次更加与众不同的观展体验?快来吧!红山“人”已向你发出邀请:红山“人”邀您一起开启奇妙的时光旅行

“龙腾中国:红山文化古国文明特展”已步入尾声,看过展览的观众们,快来告诉我们您的观展意见和建议吧!

扫码参与观众调查

*填写本问卷大约需要2-3分钟,本次调研不会泄露您的个人信息,请放心填写。

为感谢您的参与,我们将从有效问卷中抽取15位幸运观众,送出本次特展文创礼品一份。提交问卷后,即可进入抽奖页面。

供稿丨教育部

学术支持丨黄翔

初审丨石维尘

终审丨汤世芬