你有输液时从“血管”中抽出“虾线”的经历吗?最近,社交媒体上有许多网友晒出“血管中抽出血栓”的图片:

来源:小红书网友

这些看似吓人的“血管杂质” 真的是“血栓”吗?抽出这样的“虾线”状血条,我是不是真的没救了?

血管中抽出的“虾线”,真是血栓吗?

“回抽”是输液时的常规操作。回抽时有回血,是针头位于血管内的重要标志。确认针头在血管内以及回血通畅后,才能继续进行输液[1]。

我们利用新鲜鸡血,尝试还原回抽时“虾线”的形成过程:

1)新鲜鸡血在体外大概45s左右就会形成血凝块;

鸡血形成的血凝块

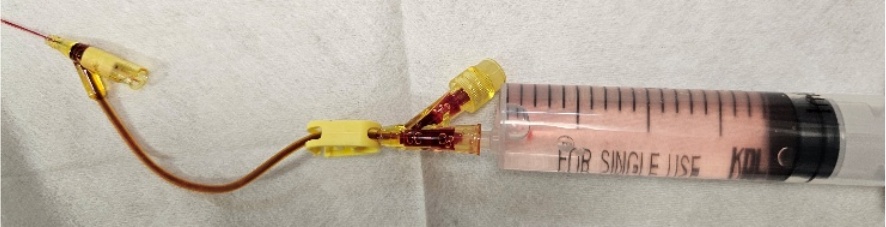

2)准备一个装满水的注射器;

连接留置针的注射器

3)在留置针的针管内抽满新鲜鸡血;

充满鸡血的留置针

4)在45s左右,回抽1ml注射器,发现鸡血部分凝固;

凝固的鸡血流进注射器

5)更换注射器内自来水,获得干净清爽的“虾线”血凝块。

产生“虾线”

结论 :“虾线”是血在留置针里凝固产生的。

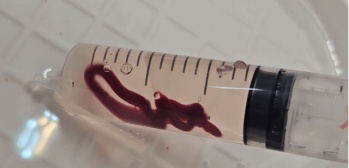

但这种“虾线”貌似并没有网上的照片长?于是我们又找来一个输液皮条:

通过把鸡血抽进皮条内,“蚯蚓”状的长条血凝块出现了:

“蚯蚓”状的血凝块

血凝块出现的原因主要有:

1)留置针或者中心静脉导管(后面简称导管)留置时间过长;

2)导管使用后未规范的使用肝素封管,管内血液处于高凝状态;

3)机体本身处于病理的高凝状态(常见于长期卧床、高龄、肿瘤等患者群体)。

而血管里的血栓无法使用常规注射器抽出,网传的“虾线”都是留置在人体内的导管内产生的血凝块,只要不推进血管里(或只在表浅静脉里),不会有严重危害。

体内产生“虾线”,我还有救吗?

真正的血管内血栓是血液在血管腔中异常凝结形成的,主要由纤维蛋白网络和红细胞构成。血栓形成常有三大病理基础:血管内皮损伤(如动脉粥样硬化斑块破裂等)、血流状态异常(如长期卧床血流缓慢等)、血液凝固性增高(恶性肿瘤高凝状态等)。

点击下方查看真实血栓图片

大隐静脉内取除的血栓

血栓的形成堪称“血管堵车事件”,堵住冠状动脉可能导致心梗,堵住大脑动脉可能导致脑梗死,堵住下肢动脉(见下图)可能导致坏疽,堵塞肺动脉引起肺栓塞……

不想被拴住,可以先从放下你的二郎腿做起……

红框内的下肢动脉血栓被清除

不同的血栓治疗方式也是不同的[4]。没有明显临床症状的血栓大部分可以保守治疗,通过抗血小板、抗凝等活血的手段治疗和延缓血栓的进展。

对于危害严重的血栓,目前也有多种方法可以治疗,如导管抽吸(抽吸术像用吸管吸果冻)、导管溶栓(使用溶栓药物直接作用在血栓身上)、机械导管吸栓(通过机械的负压和旋切作用)、取栓支架取栓(支架回收器像张开的小网,把血栓“兜” 出来)……

点击下方查看被滤器拦截的血栓

然而,这些方法都有一定的局限性,比如操作困难、容易产生血栓残留、导致血栓移位等,适用的场景也不大相同。

会 “搓棉花糖” 的血栓终结者

不过近期,斯坦福大学团队在《自然》杂志发表的“Milli-spinner血栓切除系统”[5],给血栓治疗带来了新突破。

这个切除系统借鉴了用于挖地铁的“盾构机”的原理,造出了直径仅1.2毫米的“迷你盾构机”。它通过最高40,000转/分钟高速旋转,能像搓棉花糖一样挤出血栓中的红细胞,并将松散的纤维蛋白网络压实,原本6.5毫米的血栓,在100秒内就会缩成原来的5%,变成一小团致密的纤维蛋白“核心”,再通过抽吸术轻松“炫”走血栓,效率是传统方法的8倍。

研究团队表示,最快3-5年,中风、肺栓塞等血栓患者就可能用上这项技术。到那时,医生或许能像操作内窥镜一样,通过更微创的方式精准清除血栓,大幅提高治疗成功率!