上海美术馆年度大展“上海现代”正在热展,通过“红色烂漫“、“摩都日常”、“海上新潮” 三大板块的详实叙事展现20世纪以来上海的文化嬗变,集中呈现木刻、宣传画、建筑、设计、油画、国画、摄影、电影、漫画、音乐等多元媒介作品600余件(组),全面解析这座城市的现代化基因和人民创造历史的文明密码。

本期带大家走进第二板块“摩都日常——从市井烟火到全球叙事的混杂性共生”,通过建筑、设计、漫画、电影四大专题,解析上海的现代特性,重返“上海制造”的黄金年代。

第二板块

摩都日常

从市井烟火到全球叙事的混杂性共生

上海现代——“摩都日常”板块

上海的摩登,不止于外滩的钟声与陆家嘴的霓虹,更藏在“梧桐叶的阴影”与设计师的草图中。本板块以建筑、设计、漫画、电影为线索,解析这座城市的时尚密码,揭示艺术如何从殿堂渗入市井并成为全球叙事,呈现上海现代的又一核心特征:混杂性——兼有包容性与和平性,并非单一文化面貌和单向被动输入,它拒绝非此即彼的对抗,通过并置、拼贴、融合,将矛盾转化为创造力,呈现既非纯本土、又非纯外来,既精雅、又市井的文化新形态。这种混杂性源于上海华洋杂处、五方共生的社会主体:以外来移民(士绅、知识分子、商人、手工业者和外国侨民等)为主,他们脱离了乡土社会的宗族血缘纽带,从一开始就是作为契约关系下的城市居民存在,形成了自立、自律、自强的现代公民人格雏形。这种现代人格所诉求的市民文化是中国现代化进程中的宝贵资产,建构了上海对现代性的独特解答:以开放姿态包容吸纳他者,却始终保持着文化主体的清醒。

外滩建筑群是一部石砌的音乐:哥特式的尖顶、巴洛克的涡卷、Art Deco的流线,混搭出殖民与自主、历史与未来的对话。通过外滩建筑照片与新时期浦东形象的并置,形成黄浦江两岸历史与现实的新旧对比和双重叙事,隐喻上海浴火重生的张力。

从月份牌美女、Art Deco家具到大白兔奶糖,上海设计始终在实用与审美间寻找平衡。张光宇的封面设计,将西方几何美学与中国吉祥图案融合;林风眠等艺术家参与设计的外销品,以富于现代感的东方意蕴征服海外市场。这些设计不仅是商品,更是文化符号——它们将市民的欲望编码为日常器物,让“中国制造”成为全球市场的审美名片。这种实用策略的混杂性既服务于市民社会的消费逻辑,又承载着民族文化的出海雄心。

“漫画”一词最早出现于上海,现代意义的漫画也萌芽于此。上海漫画以其幽默之笔剖析人性与社会,借思想的锋芒将城市变迁和浮世百态转化为人们茶余饭后的消遣。

电影始终是上海的造梦机,它让弄堂悲欢升华为时代寓言,以东方情调对话世界审美。上海电影既是好莱坞叙事的地方转译,又是现实主义的本土实验。展览特设放映室,循环播放老电影的经典镜头,另外有胡蝶欧游老照片和若干电影海报。

—— 项苙苹

“上海现代”策展人

01

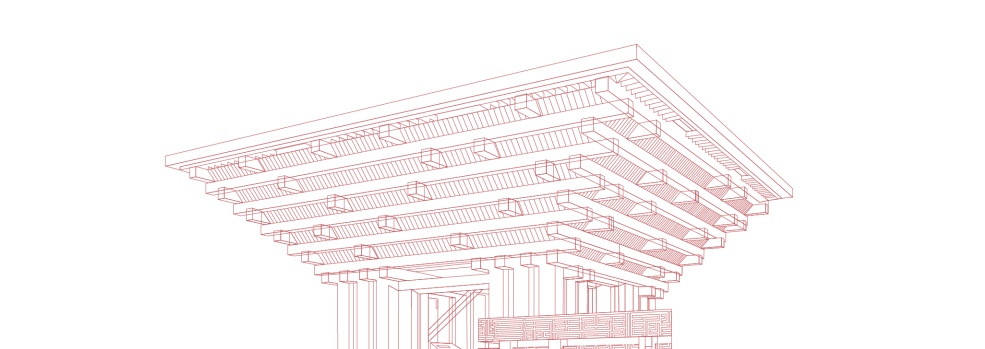

上海外滩:建筑的时空叠印

外滩是世界建筑史上的奇迹。外滩是20世纪初西方建筑在遥远的东方一次高质量全面展示。由于历史的原因,这种展示被完整地凝固下来,成为一个极为罕见的活标本,一次永不落幕的建筑博览会。

外滩建筑充满了文化碰撞。首先是千年传统与外来文化碰撞。我们可以在历史图片中看到早期江海关的传统衙门形象与西式建筑并列的那种奇妙景观。其次是复古风格与新时尚的碰撞。外滩建筑多为欧式复古风格,又不乏对摩登形象的追求。在这里,保守审美的趣味与先锋时尚的格调并列,既是时空错位的审美纠结,又是新时尚的自然流露。

对于上海而言,不管是外来的文化遗老或是时代的摩登先锋,不管是西式古典混合着装饰艺术风格或是参杂着中国传统装饰,不管是新技术呈现出来的新式样或是被古典外皮紧紧包裹着的新材料,都同时展示着魅力。

正是这种文化碰撞带来的先锋与时尚、开放与包容,使上海始终成为引领时尚的魔都。当年,当东方古老国度的国门被西方列强炮火撞开,当完全不同于原生传统形象的建筑怪兽出现在黄浦江之滨的时候,这座城市却张开欢迎的双臂。今天,当上海再一次被推到时代发展的前沿,在老外滩的黄浦江对岸,呈现出21世纪世界建筑史上又一次奇迹的时候,我们反观老外滩,似乎更清楚地看到了这座城市血液里流淌的文化基因。

—— 伍 江

同济大学建筑与城市规划学院教授

法国建筑科学院院士

美国建筑师学会荣誉会士

亚洲建筑师学会当选主席

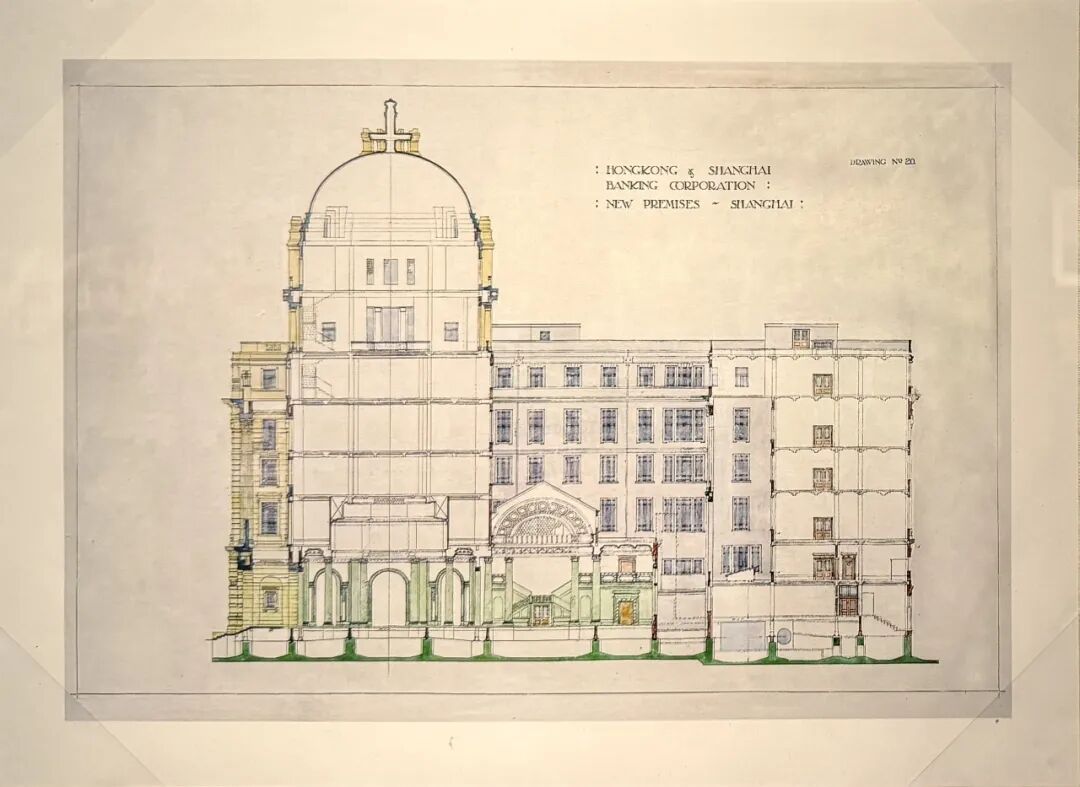

中山东一路12号 汇丰银行大楼

1920年 档案图纸 上海市城市建设档案馆藏

果禅《上海风景图》

20世纪30年代 宣传画 私人收藏

02

上海设计:城市转型中的设计叙事

二十世纪以来,伴随从消费型城市向生产型城市和创新型城市的两次转型,一种“上海设计”的文化现象逐步形成,并发展为“中国式现代化”和“人民城市”建设的内在经验和重要支撑。

三十年代,上海已经一跃成为繁盛的国际大都会,在艺术与设计领域也雄踞其他亚洲城市之上。在这座消费型城市里,设计被视为最重要的商业宣传和文化建设方式之一,在抵制帝国主义经济侵略、促进民族工商业发展、提倡国货消费理念等方面发挥了推波助澜的效用,并催生出一种被称为“上海摩登”的生活方式。

五十年代以后,伴随着社会主义改造的完成和大规模工业化的探索,“上海制造”成为了这座生产型城市的代名词。服务轻工业的产品设计进步迅速。以花布、服装、家纺和“三转一响”为代表的工业产品风行全国,在时移势易之间继续保持着敢为人先、求新图变的作风和追求优质、美观、实用的个性。

2010年,上海举行第41届世界博览会,并成为第二个被联合国授予“设计之都”称号的中国城市。围绕“人民城市”的理念,上海更加注重科技与设计、创意与生活之间的融合。在这一过程中,不仅涌现出大批创意园区、设计师品牌、文创产品以及设计驱动的创新模式,还特别致力于构建开放共享的城市公共空间。尤其是黄浦江两岸的景观、照明、市政设计实现了全面提升,而工业遗产与自然生态共融的杨浦滨江更是成为“人民城市”理念的首提地。当前,上海正在加快推进世界一流设计之都建设。设计在促进经济产业升级和未来社会可持续发展方面的作用日益凸显,将为构建更具活力的创新型城市持续提供强劲动力。

—— 张 磊

同济大学设计创意学院副院长、长聘教授

上海国际设计创新学院副院长

设计历史与理论学科方向主任

上海铁皮玩具一组

私人收藏

露美化妆品及包装设计一组

刘维亚 20世纪80年代 私人收藏

03

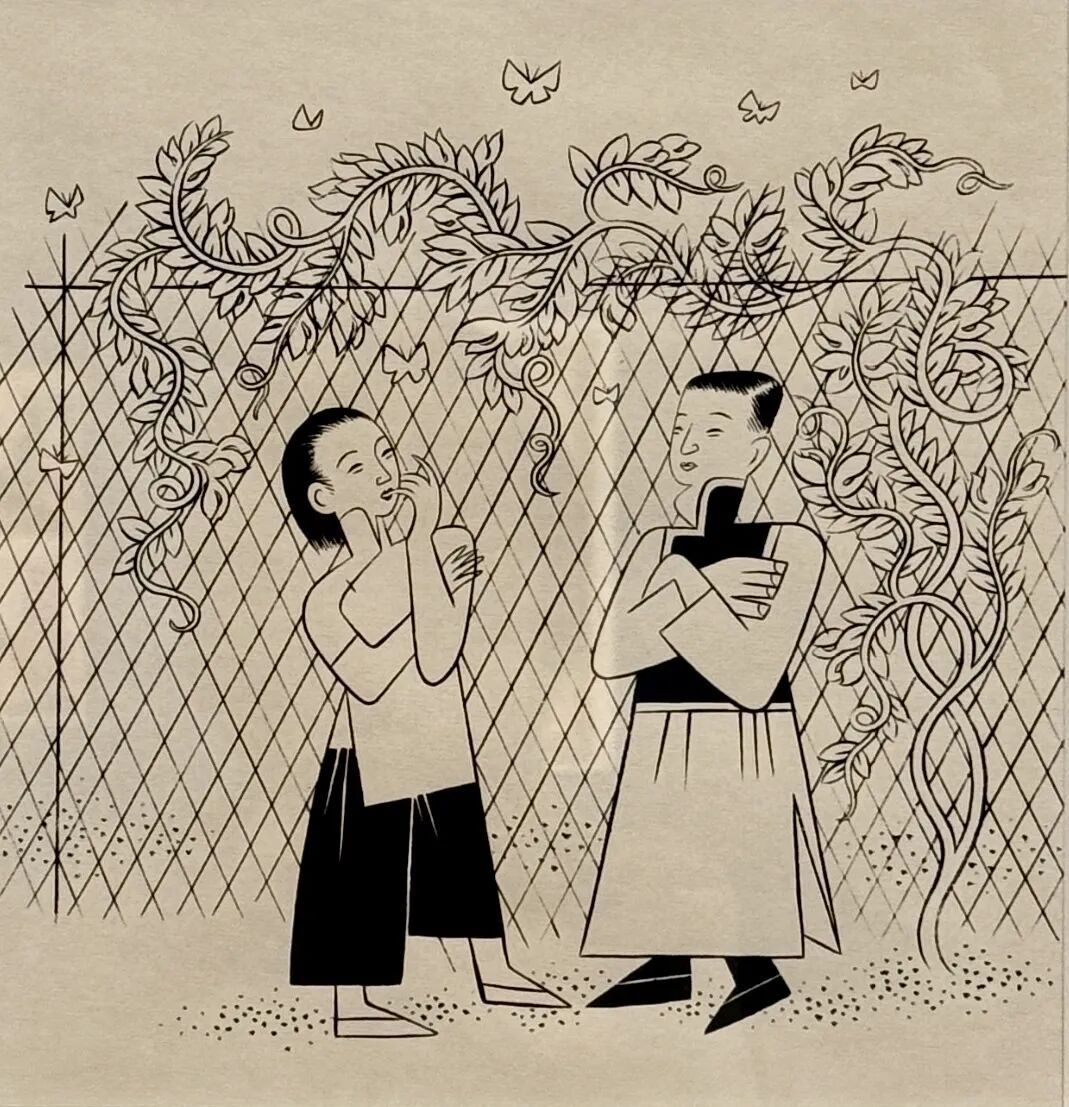

上海漫画:闲看浮世百态

如果我们提到过去100年的上海,基本上就会给人分成两个时代的印象。一个就是上世纪上半叶的“上海摩登”和下半叶直到今天的上海,也就是“上海当代”,那么“上海现代”可以认为是将以上两个时代统合在一起的总称。

所谓的“上海漫画”,指的贯穿在这两个不同的时代中的漫画家和漫画界的生态。

二十世纪上半叶,漫画的题材是多元的,涵盖了社会生活、政治讽刺、爱情故事等等。而这一时期给中国人印象最为深刻的漫画家包括《三毛流浪记》的作者张乐平、《西行漫记》的作者张光宇,后者是借中国历史文学名著《西游记》的框架来讽刺当时社会的黑暗与腐败。在提到张光宇时,我们不能绕过20世纪著名的墨西哥画家、人类学家和作家米格尔·科瓦鲁比亚斯(Miguel Covarrubias,1904–1957),张光宇的漫画风格明显受到他的影响。但是张光宇的漫画和绘画世界,还是从中国传统艺术中,特别是民间艺术中吸取各种营养,并重在创新方面的典范。

在1949年之后,大众传媒上经常可以看到华君武和丁聪的漫画,我以为华君武的漫画中有着书法用笔,他对社会现象的讽刺,提高了我们认识的深度和幽默感。当然,持有怜悯之心的丰子恺的漫画,无论在1949年前还是之后,都是漫画人的楷模。

最后,我们不能忘记《点石斋画报》的主绘吴友如,他开创了图文并茂的新闻传播形式,这是中国最早采用石印技术的画报,以直观的图像和简洁的文字来报道时事新闻、社会生活等内容,这种图文并茂的形式也是传统书籍中上图下文的传播方式的升级版。除此之外,《点石斋画报》还起到绘画艺术的普及作用,这本画报在传播新知识、新观念方面发挥了重要作用,特别是他介绍了西方的科学技术、文化习俗等内容开阔了人的视野,对清末的中国人具有开阔视野和启蒙思想的作用。

总之,上海漫画和当时上海出现的其他视觉艺术,比如电影、舞蹈、动画和建筑等各方面有着平起平坐的位置。

—— 方振宁

中央美术学院设计学院教授

中国美术家协会策展委员会委员

第12届威尼斯建筑双年展中国馆展人

2023、2025上海城市空间艺术季学术委员

吴友如《吴友如画宝-别饶风味》

1890年 纸上作品 上海市历史博物馆(上海市革命历史博物馆)藏

张光宇《民间情歌》

1934年 漫画 北京光宇空间艺术中心藏

04

上海电影:造梦和传奇

中国第一部电影并非诞生于上海,但上海作为中国电影的摇篮,其奥秘或许在于“这个城市只有商人,没有贵族”的独特气质。电影未在北京兴盛,传说因慈禧太后观影时发电机炸裂,斥为不祥。

上海背倚丰饶鱼米之乡,作为最大出海口,富足生活与开放眼界使其成为冒险家的天堂。1896年,卢米埃尔兄弟电影问世不到一年,上海便开启放映;1898年,美国摄影师拍摄《上海警察》,开启中国本土摄制;1908年,西班牙商人雷马斯建成首家电影院“虹口活动影戏园”;1909年,布拉斯基创办亚细亚影戏公司。1912年,郑正秋、张石川成立新民公司,拍摄中国首部故事片《难夫难妻》。

早期上海电影多聚焦城乡联系与反封建意识,映射出混杂资本主义、封建主义与殖民地的多元社会形态,以及百万市民的生活律动。三十年代民族危亡之际,上海电影融入抗日救亡主题,如《风云儿女》主题歌成为国歌。上海电影的国际影响始于1935年《渔光曲》获莫斯科国际电影节“荣誉奖”,胡蝶携《姊妹花》巡游欧洲六国。该片胡蝶一人分饰两角,她是中国首批专业演员,1933年当选“电影皇后”。

1982年2月至4月在意大利都灵,中国电影再次引起国际关注:来自欧洲十个国家的电影史学家看到了135部从1925年到1980年出品的中国电影,其中三四十年代的作品大多出自上海。有的史学家认为在这些电影中发现了比意大利更早的新现实主义,与同期欧美电影比较,它们显示出很少雕琢的朴实的美。

在人们的印象里,上海是一座每天都在变化的城市,这变化令人兴奋,也稍稍让人感伤;在这个意义上,我们更加希望影像中的上海永存。对于从那个年代走来,或者只能凭翻书去想象那个年代的人来说,他们需要那些留在电影中的活生生的一条弄堂,一件旗袍,一张苦脸,一声笑话。

—— 郑洞天

北京电影学院教授

老电影《今天我休息》

1959年 影像

石青《上海电影地理之今天我休息》

2016年 影像

往期回顾

第一板块

红色烂漫——从精英觉醒到大众共鸣的先锋性开拓

↓点击下方图片阅览详情↓

展览信息

上海现代

· 展览时间 ·

2025.8.28—10.7

· 展览地点 ·

上海美术馆(中华艺术宫)

41米层展厅

编辑:秦愫瑶 | 主任编辑:吴雯雯

当前展览

49米层展厅

美术作品中的上海

49米层艺术教育长廊

“我心中的敦煌”绘画作品展

41米层艺术教育长廊

世博双城·樱花对「画」白玉兰

——2025青少年国际创意艺术大展

41米层展厅

上海现代

0米层15、16展厅

万象本色——“中国白·德化瓷”

上海艺术大展

0米层E空间

《山海经之烛龙秘境》

沉浸式裸眼3D装置艺术展

/ 开放时间 /

周二至周日10:00-18:00(17:00停止进馆)

周一闭馆(法定节假日除外)

/ 交通信息 /

上海市浦东新区上南路205号

/ 地铁路线 /

地铁8号线-中华艺术宫站

停车可至洪山路停车场

(收费和开放信息以当日为准)

/ 咨询热线 /

400-921-9021