将镜头对准“地球科技”

UP主“吟游诗人基德”

不停开拓新大陆

将世界各地的知识装进“行囊”

送到观众面前

他时而研究“神秘天体”的运行轨迹

时而钻研“元素周期”的排列奥秘

五年来,他以视频为桥梁传播知识

不知不觉间,已经有了415万粉丝

而这一切故事的发生地

都在上海

一次纠错

打开知识之门

基德用动物迁徙

比喻自己来上海的经历

“长大了要去外面的世界

要去新的草原”

大学毕业,在上海找到工作

他便顺其自然地留了下来

那时,他与 UP 主这个职业

毫无交集

辗转于房地产业与视频制作公司

直到一次纠错

意外推开了知识传播的大门

“错误信息在网上传播,大家却在认真讨论。”他回忆道。2020年,一条“蝗虫将侵袭中国”的消息传得沸沸扬扬。习惯性查完资料,基德发现,这种蝗虫并非中国原生种,跨越高山海洋而来的概率极小。

“真相不难找,为什么网上那么多人还在讨论呢?”纠错的冲动喷薄而出。他提笔疾书文案,制作视频。意外的是,作品一炮而红,观众催更声起。他顺势而为,更新之路就此铺开。

五年光阴,245条视频诞生

从“宇宙大爆炸竟是白洞”

到“汤加火山全面报告”

内容包罗万象

“我从小爱胡思乱想

琢磨那些触不到答案的问题

觉得很有意思”

这份好奇

是驱动基德前行的原动力

“第一个视频成功后

我就在上海创业,开了工作室”

基德说

公司扎根浦东新区

从最初的两三人

稳步发展至十人左右

他对上海优越的创业环境

和政策支持深有体会:

“初期官方给予的优惠政策

极大地帮助了我们”

公司架构让基德学会分工协作

他将剪辑、拍摄托付给专业伙伴

自己全心投入最擅长的领域:

策划选题与文案创作

这让他一度觉得自己的工作状态

和网文作家很像

网文作家编织故事

基德则找素材写视频文案

他规律地刷新各大平台获取素材

别人忽略的讯息

总能引起他的兴趣

探访前沿

感受世界奥妙

科普天文地理之外

基德也走近科研最前沿

将改变世界的实验现场带给观众

他受邀参观

上海张江科学城的光源加速器

置身巨大的鹦鹉螺状建筑

目睹光源实验有序运转

视觉冲击令他难忘

“机器阵列,宏伟壮观”

更让他印象深刻的是

工作人员告诉他:

上海在建和规划中的

重大科研基础设施已达20个

基德参观上海张江科学城的光源加速器

后续视频中,他向粉丝科普

“电子甩出光的用途”

“X 射线在晶体线站的作用”

并邀请专家出镜解读

评论区沸腾

惊叹上海科技的加速崛起

基德是见证者,也是传播者

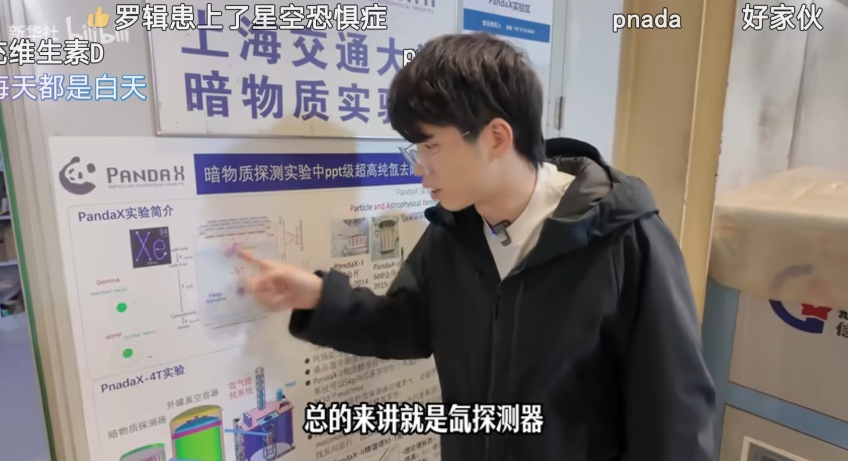

他的足迹还踏入

四川深山之下2400米——

世界最深的暗物质实验室

上海交通大学暗物质实验室

就是在这片深山中

与全球顶尖科学家进行激烈竞争

“我镜头捕捉的日常研究

冲击力或许不强

但改变世界的奥妙

正于此悄然发生”

在参观暗物质实验室的视频结尾

他如是说

基德从看似枯燥的科研日常中

提炼核心,捕捉美妙

上海,则慷慨地为这个年轻人

提供了多元的探索空间

“上海赋予我丰厚的知识资源”

视频中的灵感与养分

常与这座城市血脉相连

知识之外

探索身边故事

探寻知识的热忱与对生活的思考

交织出基德的多面人生

他崇敬生物学家罗伯特·特里弗斯

这位科学家既能创立经典理论

亦能随性生活

保持对世界的思索

基德生活中也常常充满奇思妙想

恰如其ID中的四个字

“吟游诗人”

基德拍摄的夕阳

大都市赋予年轻人的自由感

让基德满心欢喜:

“浦东的马路宽,气候也不错

没事逛逛公园

做自己的事业,非常自由”

那些曾经一无所知的地方

也已很亲切地变成熟知的小地盘:

周末去浦东特定场地练漂移

到崇明寻觅合适的拍摄点……

大街小巷里,承载的记忆日益丰盈

除了镜头里的宏大宇宙和尖端科技

他也乐于驻足感受生活的细腻微光

再壮观的奇景也有兴奋阈值

再深奥的知识也有认知边界

但生活的诗意永无止境

这份城市柔情

正如他家中高悬的书法牌匾所书:

“爱与被爱”

“人活着的意义是什么?”

他自问

探索科学知识是其一

而安居上海,身处朋友之间

牌匾上的四个字

亦是温暖的答案