专属于这个夏天的文化盛宴会

2025上海书展“书香中国”上海周

今晚闭幕

根据上海书展主办方提供的数据,本届书展共接待市民读者超38.2万人次,同比增长28.4%;图书销售总码洋6472.7万元,同比增长31.6%;文创产品销售收入1017万元,同比增长100.1%;全市共举办1267场阅读活动,同比增长23.8%;出票39.58万张,其中现场售票2.62万张,阅界夜市6天销售收入64.8万元,外省市来沪观众占比25%,文旅商体展联动溢出效应凸显,“我爱读书,我爱生活”成为书香浸润下人民城市的鲜活写照。

“链接之妙”“以书为本”

“根植传统”“文学之美”

这四个关键词

应该是今年书展令人印象最深刻之处

而很多新尝试、新做法

将对上海书展的未来产生重要影响

现在恐怕已经不能用一个“销售图书的盛会”来定义今年的上海书展了。今年书展以图书为媒,在各个行业广泛链接之下产生了一种“链接之妙”,各个有趣的东西汇集在一起,进行某种“化学反应”,让生活更有滋味,也更有文化气息。

2024年上海书展展销图书为16万种,而今年上海展览中心和上海书城两个主会场的图书展销品种就将近30万种,书展从来没有卖过这么多书。

上海书展一直强调“书展姓书”,再如何破圈跨界都要“以书为本”。当然以记者之见,上海书展之所以在读者心中地位如此稳固,不仅是因为书多,更因为书好。

上海书展从本质上来说就是一个传统文化的呈现地。在这里可以看到最地道的汉服,尝到最正宗的传统美食,感受最中国的人间烟火,当然,也可以读到最精良的传统文化读本。

左右滑动查看更多

文学是上海书展永恒的热点。记者这次在书展现场作的一次青年阅读调查显示,46%的受访青年读者将文学作为自己阅读的首选内容。而确实,上海书展最热门的现场永远是文学图书的对谈和签售。

上海书展是青春的书展。青年报·青春上海记者在今年书展上看到,读者中近八成是青年和少年,他们是书展绝对的中坚力量。“线上买书这么方便,为什么还要来线下书展呢?”点击视频,来看看他们的回答↓↓↓

青年报·青春上海记者还在书展现场随机对50位18岁到28岁的青年人展开询访,这份《上海青年阅读调查》一起来看↓↓↓

电子阅读仍是主力

纸质阅读在回暖

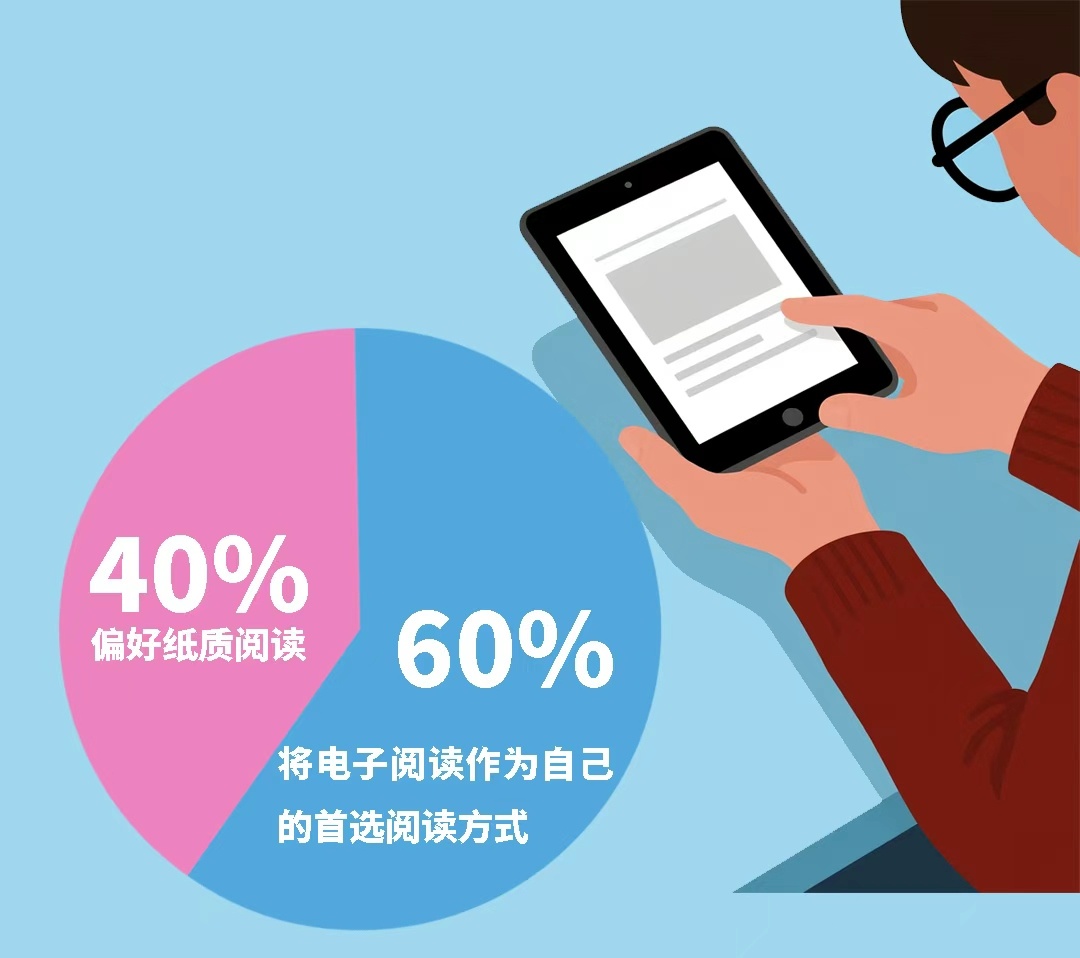

我们的调查显示,受访青年中有30位将电子阅读作为自己的首选阅读方式,占60%;20位则偏好纸质阅读,占40%。

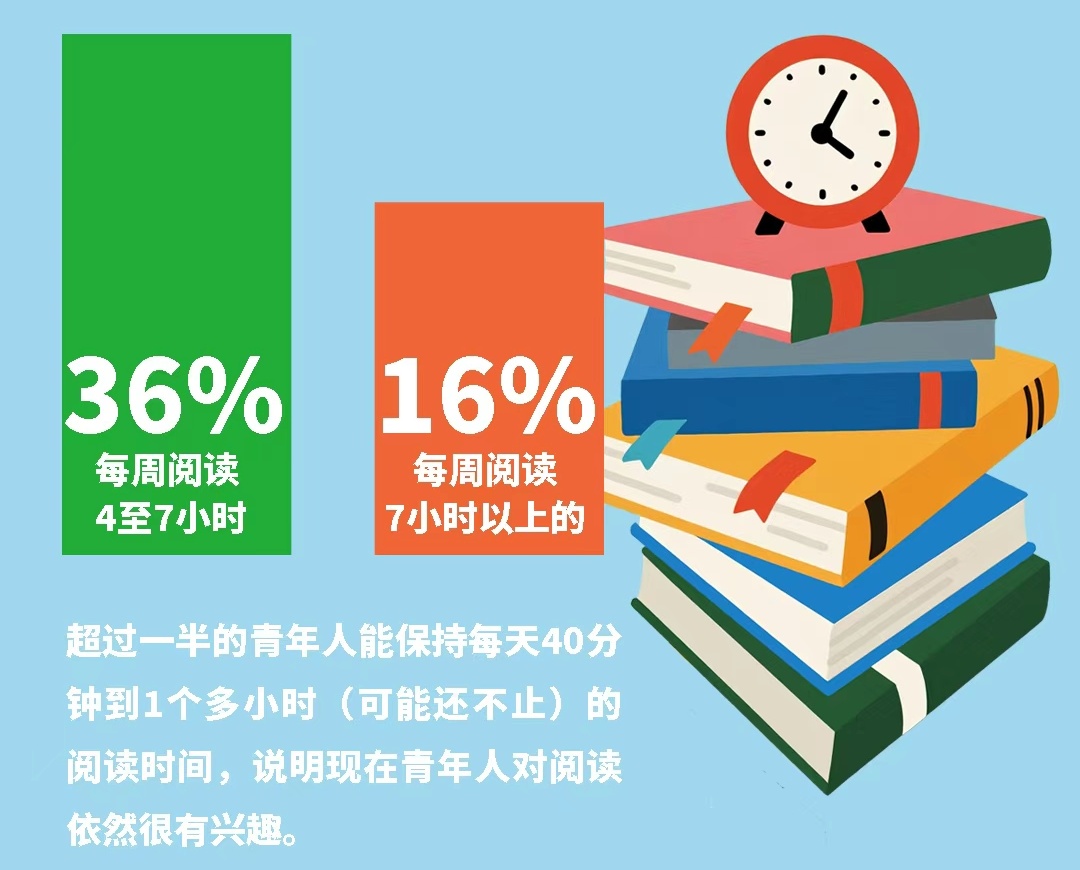

此外《上海青年阅读调查》显示,受访青年中有18人(36%)表示每周阅读4至7小时,是所有选项中占比最高的群体。还有8人(16%)表示能保持每周7小时以上的阅读时长。超过一半的青年人能保持每天40分钟到1个多小时(可能还不止)的阅读时间,说明现在青年人对阅读依然很有兴趣。

青年读者的首选电子阅读率比上海整体市民的电子阅读率低了20多个百分点,而纸质阅读率则比整体市民要高得多,这也体现了青年读者阅读的一种新变化。青年人对阅读依然保持着热情,这便是调查所显示的一部分青年读者画像。

这样青春的画像在今年书展上随处可见。当记者问在场的一些青年读者,为什么还对纸质书如此热衷。他们说,除了这部作品目前还没有电子书之外,更重要的原因是纸质阅读能够让人感到“阅读的分量”,那种触感,那种“翻书带风”的感觉,是其他阅读类型都无法替代的。

青年阅读支出不高

热衷网络文学

在青年人阅读内容方面,我们的《上海青年阅读调查》显示,文学类图书是青年人的绝对最爱,受访人中有23人将文学作为主要阅读内容。10人(20%)选择专业工具类书籍。5人(10%)更关注人文社科领域图书。

其实文学类图书在之前很多阅读调查中,都是上海青年人的最爱,所以用“文学青年”来称呼上海青年读者并不为过。应该说,相比专业工具类图书和人文社科领域图书,文学类图书阅读的门槛比较低,而且文学天生地能给人们带来内心的滋养。文学是能够让所有人愉悦的。

但是上海青年读者的阅读消费并不算很高。《上海青年阅读调查》显示,在年度阅读消费支出方面,27人(54%)表示年支出在200元以下,15人(30%)支出为200至500元,仅有5人(10%)年支出超过1000元。

一方面是上海青年人阅读热情很高,一方面却是阅读消费不高,这看似矛盾的情况其实有两种解释,其一,上海青年人喜欢到图书馆借书看,其二,青年人习惯于相对低廉的数字付费阅读。

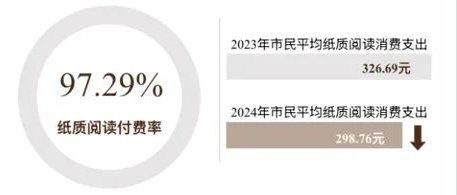

这一推测在《2024年上海市民阅读状况调查》得到印证,该报告显示,上海市民数字阅读付费率从2023年的84.20%升至2024年的86.79%,平均购买支出从173.95元增至195.49元。

这一点从今年书展网络文学大热也可以看出一些端倪。8月17日,阅文集团联动上海书展,在上海书城7楼阅文IP特展展厅举行“大神作家读者见面会”就是人山人海,青年读者成为绝对主流。在活动现场,这些受欢迎的网文“大神”写的都是现实主义题材网络文学,他们的作品相当接地气,有生命力。而现实主义作品受到青年读者喜爱,也说明现在的青年人更关注当下社会生活。

青年报·青春上海评论员 唐骋华

2025上海书展的大幕,在盛夏的热浪中徐徐落下。七天时间,日均入场人次超过5万,展馆内外的空气被书页的油墨浸染得格外浓郁。其实,这远不只是书的盛会,更是写书人、做书人、爱书人彼此看见、相互鼓舞的“多向奔赴”。而这样的奔赴不会因书展落幕而停止。

写书人通过书展,注入了前行的动力。书展的旺盛人气告诉他们,在这快节奏的年代,仍然有很多人爱书、读书,愿意通过书本汲取知识和力量。那些深耕小众领域的创作者,欣慰地发现自己的作品能引发如此多的共鸣,讲座结束后被读者簇拥着交流的场景,让他们真切感受到文字跨越隔阂的力量。即便探讨的是深奥的理论、冷门的历史,甚至沉重的生命话题,读者专注的目光与热烈的互动也表明,用心打磨的思考,永远能找到懂它的人。

做书人同样在这场盛事中收获了珍贵的信心。毋庸讳言,今年图书市场遇冷,销售量出现较大幅度下滑,伴随着再度甚嚣尘上的“纸质书消亡论”,不少做书人感到惶恐和焦虑。然而,书展现场摩肩接踵的爱书人,让他们找回了“阅读共同体”的坚实存在感。看着从印厂直接送到书展现场的新书很快售罄,看着读者为购书排起长队,还有那些远道而来只为感受书香的读者……所有瞬间化作暖流,驱散了行业寒冬的阴霾。值得一提的是,此次书展上各家出版社的文创产品热销,频频上演“上架即抢购一空”的盛况,这让从业者在传统图书之外,瞥见了新赛道跃动的曙光。

是的,正是这些比骄阳还火热的爱书人给了写书人和做书人底气。上海书展虽然落幕了,那份对书籍的热爱、对知识的渴求却不会消散。

书香不绝,文脉不断,爱书人也将在书展的延长线上,尽情领略由书展打开的阅读和文化“魔盒”。接下来的日子,我们可以慢慢消化在书展上买来的书,细细品味字里行间的韵味;可以重温参加过的讲座,让闪光的思想在脑海中沉淀;也可以和在书展上结识的朋友交流,让阅读的乐趣加倍。同时,此次上海书展通过一张小小的票根,勾连起地铁出行、文艺展演、热门景点等,这实际上是将书香渗透到城市的毛细血管,引领我们深度阅读这座城市,体悟城市精神。当书香与城市的烟火气相融合,阅读就此成为一种全方位体验城市魅力的方式。

一切终章,皆为序曲。那些在书展上涌动的热爱会化作写书人和做书人的动力与坚持,也会化作爱书人的专注与守望。无论时代如何变迁,书香构筑的精神家园将永远灯火通明,而每一次人与书的相遇,都会促动我们朝着更为丰盈的生活迈出坚定的步伐。

作者:青年报·青春上海记者 郦亮/文、图 记者 常鑫/图、视频

青年时评:青年报·青春上海评论员 唐骋华

制图:吴佳斐

责任编辑:粟瑶

校审:姚佳森

终审:沈蔚

点亮

你去书展了吗?一起来聊聊吧~↓↓↓