云南省红河州绿春县紧抓干部人才“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县的契机,创新探索把党政力量、各类资源、社会力量组织起来的有效做法,打造一支扎根边疆、“带不走”的专业人才队伍,为县域医疗、教育、产业发展注入强劲动能,切实回应群众“看好病、上好学、能致富”的美好期盼。

把党政力量组织起来,强化帮扶统筹

由绿春县委书记兼任县人民医院“编外院长”、县高级中学“编外校长”,县级领导对照服务专家人才9项任务清单逐项落实,给予帮扶团队最大政策支持。明确54项帮扶任务和9条保障措施,建立多部门议事协调机制,定期召开联席会议研究解决问题,形成“清单化管理、项目化推进、责任化落实”的闭环体系。

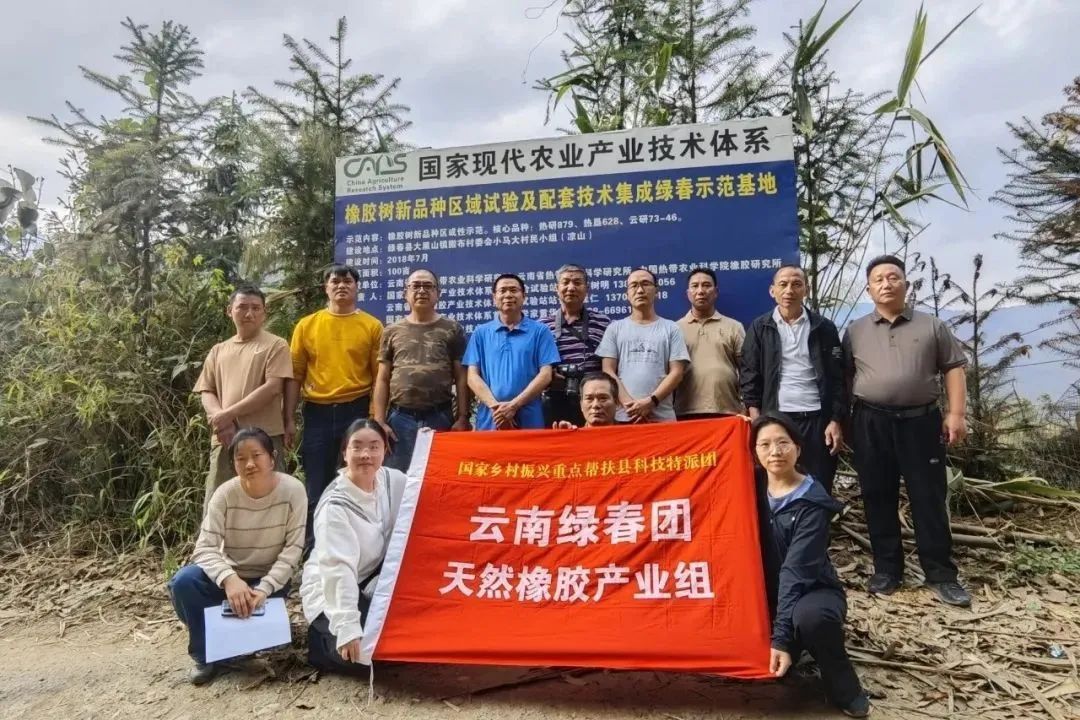

推行“书记抓党建、院长(校长)抓业务”的运行机制,帮扶专家担任医院院长、学校校长,带动本地学科建设。医疗帮扶团队协助开展114项新技术,新建6个专科,县人民医院荣获全国第11届品管圈大赛二等奖并通过二甲复审;国家科技特派团帮助解决6大产业8个关键技术问题,指导推广9项新技术,应用面积达3.12万亩。

把各类资源组织起来,激活帮扶动力

绿春县坚持精准施策、协同共进,积极与对口帮扶地区沟通协商。

为县高级中学争取沪滇协作等项目资金,用于校园设施建设;投入上海市对口帮扶资金建设县人民医院新院区和大黑山镇卫生院综合病房,并建成远程医疗会诊平台;国家科技特派团引进国家重点研发计划。

建立“绿春振兴人才库”,68名专家入库。教育帮扶团队推行“1+1+N”带教模式,共建联合学科教学团队9个,师徒结对63对,成立名师工作室1个;医疗帮扶团队实施“明日之星”人才培养项目,培养23名潜力后备医师、34名骨干人才;探索“国家科技特派团+县级农技专家+乡土人才”的“1+2”人才帮带模式,培训本土人才2514人次,相关经验获农业农村部表扬。

实施“三级联络”机制,落实“绿春振兴”人才激励措施,开展党性教育培训、节日慰问等活动,感召更多人才服务边疆。

把社会力量组织起来,拓展帮扶成效

绿春县建立“前方开菜单、后方精准派出”的双向对接机制,全面整合各方资源。在教育领域,县高级中学与复旦中学、建水一中等学校共建“云端课堂”,选派46名管理干部和骨干教师跟岗学习,组织600余人次教师参加各类培训;在医疗领域,新增医疗美容科、疼痛门诊等4个诊疗科室,打造“沪滇呼吸重症沙龙”品牌;在产业领域,建立“企业+基地+农户”的产学研的合作模式,建成专家工作站9个。

搭建公益渠道,引导企业、慈善组织和爱心人士参与帮扶。教育帮扶团队引进资金和物资,助力县高级中学图书馆藏书量增至7万余册;医疗帮扶团队邀请专家到绿春县开展“光明行”等义诊活动15次,惠及1100人次;科技特派团协调本地企业参加南博会、茶博会等展会,带领企业入驻云南省农科院成果孵化中心,提升特色产品知名度。

构建“传统媒体+新媒体+实地推介”的立体宣传矩阵,拍摄《边境学子筑梦起航的摇篮》等专题片,发布帮扶宣传信息20余篇,邀请专家人才、企业代表参加长街古宴、玛玉茶开采节等活动,吸引更多人才、资源、资金向边疆汇聚。

来源:沪滇协作