从雪域高原到黄浦江畔,上海杨浦与西藏拉孜的情谊源远流长。近日,一场聚焦西藏籍在沪就业毕业生群体的“智绘雪域新画卷 礼赞辉煌六十年——喜迎西藏自治区成立60周年专题讲座暨西藏特色体验活动” 举办,以“听、做、尝” 多维体验,搭建起感受西藏发展与文化魅力的桥梁。

当酥油茶的醇厚香气

与上海都市的现代气息交织,

当藏袍的绚丽色彩

与高楼大厦的流光溢彩辉映,

一场跨越4000公里的

深情对话正在上演。

理论解码

新质生产力赋能雪域高原

活动伊始,上海社会科学院罗力研究员的专题讲座《新质生产力与西藏高质量发展:青年使命与时代机遇》为现场青年打开了一扇认知之窗。罗力以专业视角剖析西藏资源禀赋与产业基础,从特色产业升级到数字赋能转型,勾勒出西藏高质量发展的清晰路径。那些关于西藏的生动案例,让在座青年第一次从理论高度读懂了家乡发展的内在逻辑。

“原来家乡牦牛绒制品已经走向了国际舞台。”一位参与活动的藏族青年感慨道。这场讲座不仅传递了知识,更点燃了青年们反哺家乡的热情。

文化浸润

指尖触摸的雪域记忆

来到至沉浸式体验区,现场立刻变成了欢乐的海洋。在藏式手编区,五彩丝线在指尖翻飞,每一个绳结都编织着藏族同胞的生活智慧;糌粑制作台前,青稞粉的清香弥漫,传统石磨的转动声仿佛把人带回了高原的清晨;藏香研磨体验中,药材的芬芳让人沉醉,大家通过研磨的动作,感受着这项非物质文化遗产的厚重底蕴。

最热闹的当属藏装体验区。华美的藏袍一经上身,便引来阵阵赞叹。姑娘们轻抚着衣袖上精美的纹样,小伙子们整理着腰间的彩带,在特色布景板前,快门声此起彼伏。这一刻,文化认同在欢声笑语中自然流淌。

次旦卓玛来自西藏日喀则市,来沪工作已有近一年的时间。看到熟悉的藏装,她难掩内心的激动。次旦卓玛说:“上海的工作节奏很快,但每次闻到酥油茶的香味,看到美丽的藏装,就会觉得家乡从未远离。”

味觉乡愁

舌尖上的西藏变迁

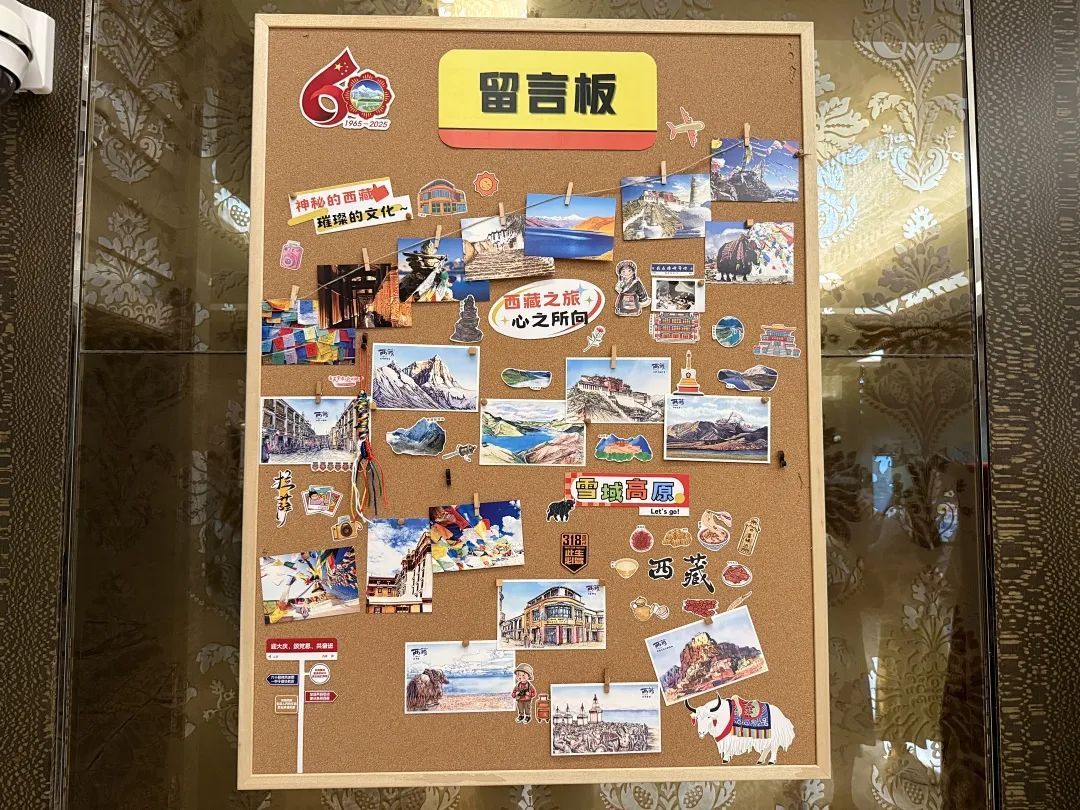

藏式生活角则用味觉讲述着西藏故事。醇厚的酥油茶、香甜的奶茶、清冽的西藏红茶,搭配着青稞饼干、奶渣和牦牛肉干,构成了一幅立体的高原美食图景。一旁的西藏风光图片展,新旧影像交替,食客休憩时,看尽西藏从过去到现在的变迁,于味觉、视觉交融中,深化对家乡发展的共情。

“这种青稞饼干的口感比小时候吃的糌粑细腻多了,但熟悉的谷物香气一点没变。”一位在沪工作藏族小伙笑着说。食物,成了连接游子与故乡最直接的纽带。

沪藏情深

30年对口支援结硕果

记者了解到,上海对口援藏30年间,累计选派援藏干部人才11批1000余人,建成日喀则市上海实验学校、江孜闵行中学等标志性工程。这些数字背后,是无数援藏干部的高原足迹,是沪藏两地人民的深厚情谊。

杨浦对口支援拉孜县以来,推动沪藏两地交往日益密切,合作持续深化。今年1月,定日县发生6.8级地震,邻近的拉孜县吉角村得益于上海援藏的乡村振兴项目“逃过一劫”。如今搬迁的新吉角村不仅拥有崭新面貌,还有人民城市理念在雪域高原的生动实践。上海市第十批援藏干部拉孜小组来自杨浦,三年里,他们在抗震、抗泥石流中勇敢担当,让教育卫生“两翼”齐飞,也让拉孜的传统手艺、文化等以创新形式走进上海乃至更远。

据悉,本次活动由西藏自治区人民政府驻上海办事处联合《宣传通讯》编辑部、西藏大厦股份有限公司举办。西藏驻沪办副主任雷进昌表示:“我们希望通过这样的活动,让在沪藏族青年深入了解家乡发展,未来成为沪藏交流的桥梁。同时也为沪上各界了解西藏打开一扇生动窗口,让雪域发展的活力与文化底蕴,在互动体验中传递得更远 。”

文字 | 窦雨琪

图片 | 窦雨琪

视频 | 杨镏箐

编辑 | 奚宇轩

*转载请注明来自上海杨浦官方微信

(点击图片查看)