MEET SUMMER

阳光、沙滩、雨林、露营……这些令人心驰神往的夏季旅行体验背后,却潜藏着一个无声的威胁——蚊子。这些嗡嗡作响的小虫,可能是致命病原体的携带者!在医学领域,通过蚊子叮咬传播病原体的疾病统称为蚊媒传染病。时下,引起各界高度关注的基孔肯雅热,便是其中一种。今天,就让我们一起来了解这种由伊蚊传播的急性蚊媒传染病,及时做好防护,让旅程更加安心!

# 01

基孔肯雅热:“老”病毒的新亮相

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起的一种急性传染病。这一词源于坦桑尼亚南部基马孔德语,原意是“变得扭曲”,描述了该病的感染者因为严重的关节疼痛而弯腰的样子。由名字可见,基孔肯雅病毒并不是“新”病毒,早在1952年便在非洲坦桑尼亚被首次发现。

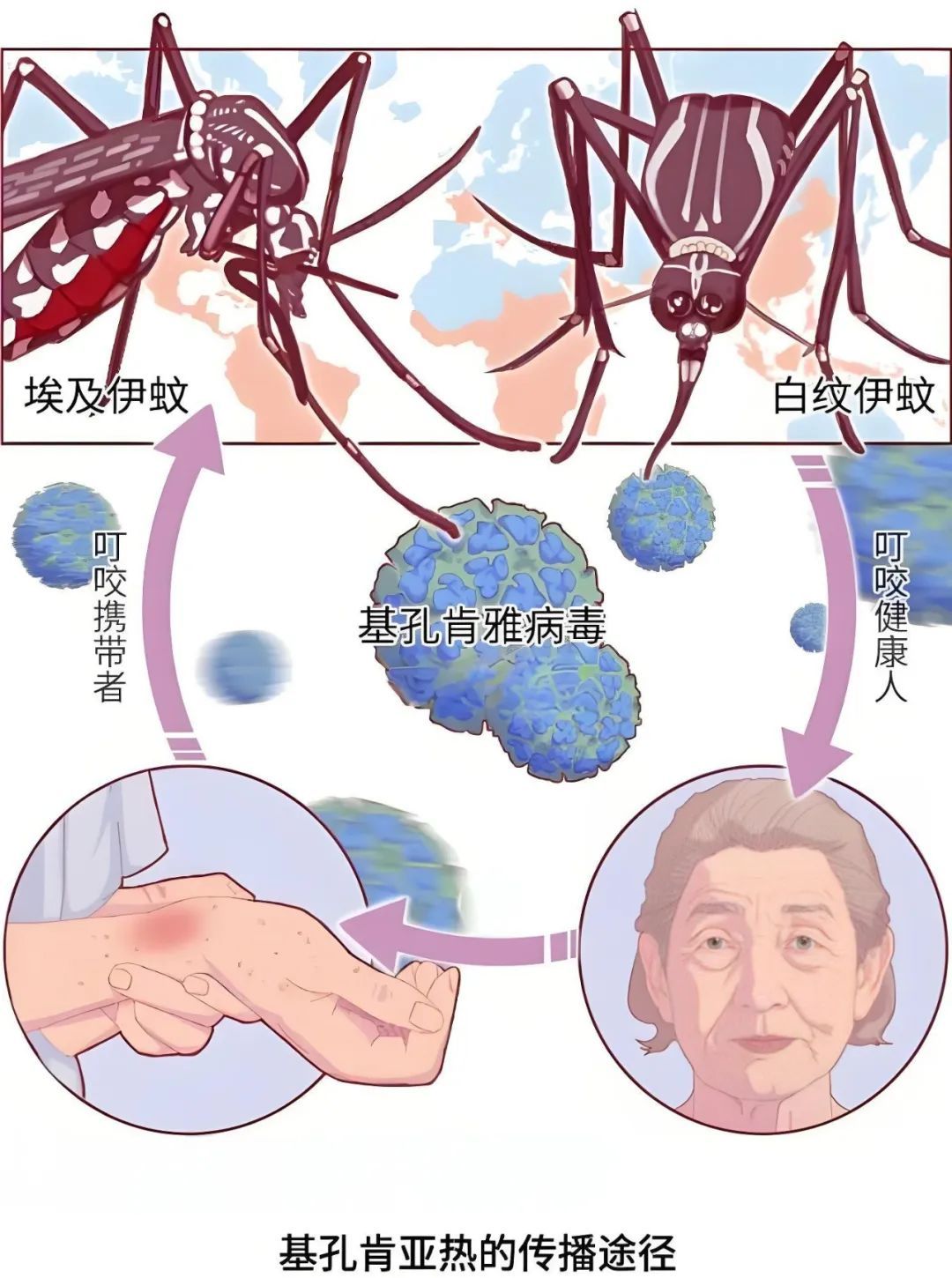

基孔肯雅病毒主要通过伊蚊(俗称花斑蚊)叮咬传播。伊蚊叮咬感染病毒的人或动物后,病毒会在其体内繁殖2~10天。之后带毒伊蚊再去叮咬健康人时,就会造成病毒的传播。“人→蚊→人” 传播链是基孔肯雅热的核心传播模式。患者在发病后第1周内,病毒血症水平高,通过蚊虫叮咬传播的风险高,但该病毒不会通过日常接触引发人际传播,也不会通过咳嗽、打喷嚏传播。蚊虫的季节性活动规律、输入风险加大和雨水增多致蚊虫密度高等因素共同导致了本起基孔肯雅热疫情。

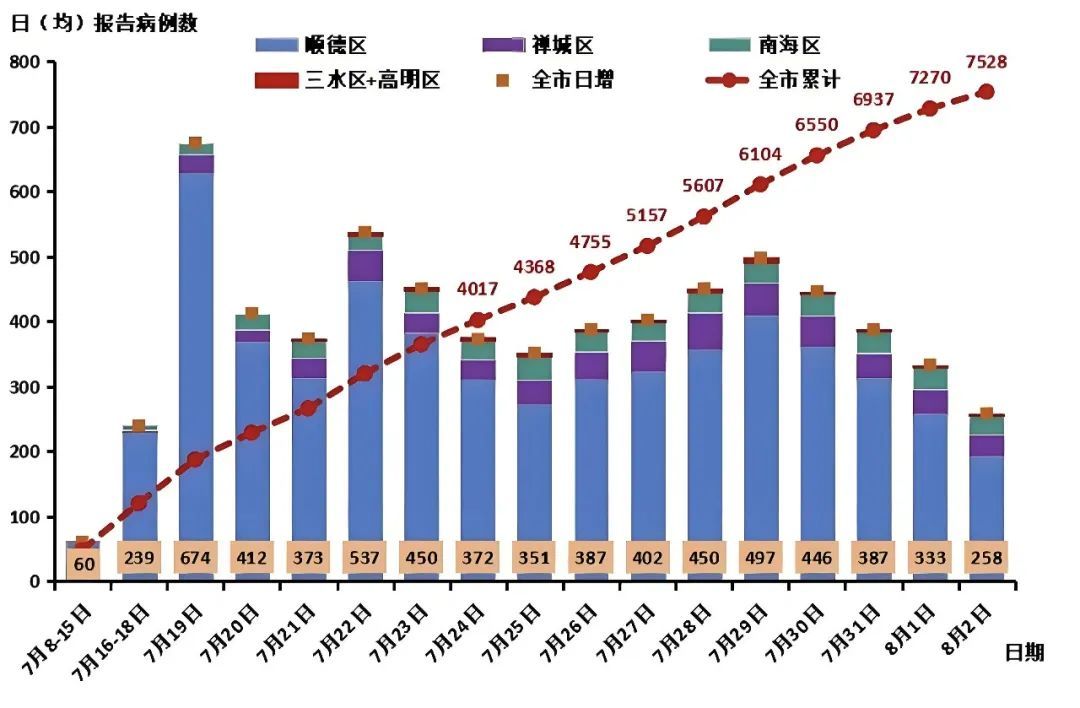

广东地区基孔肯雅热报告病例统计图

# 02

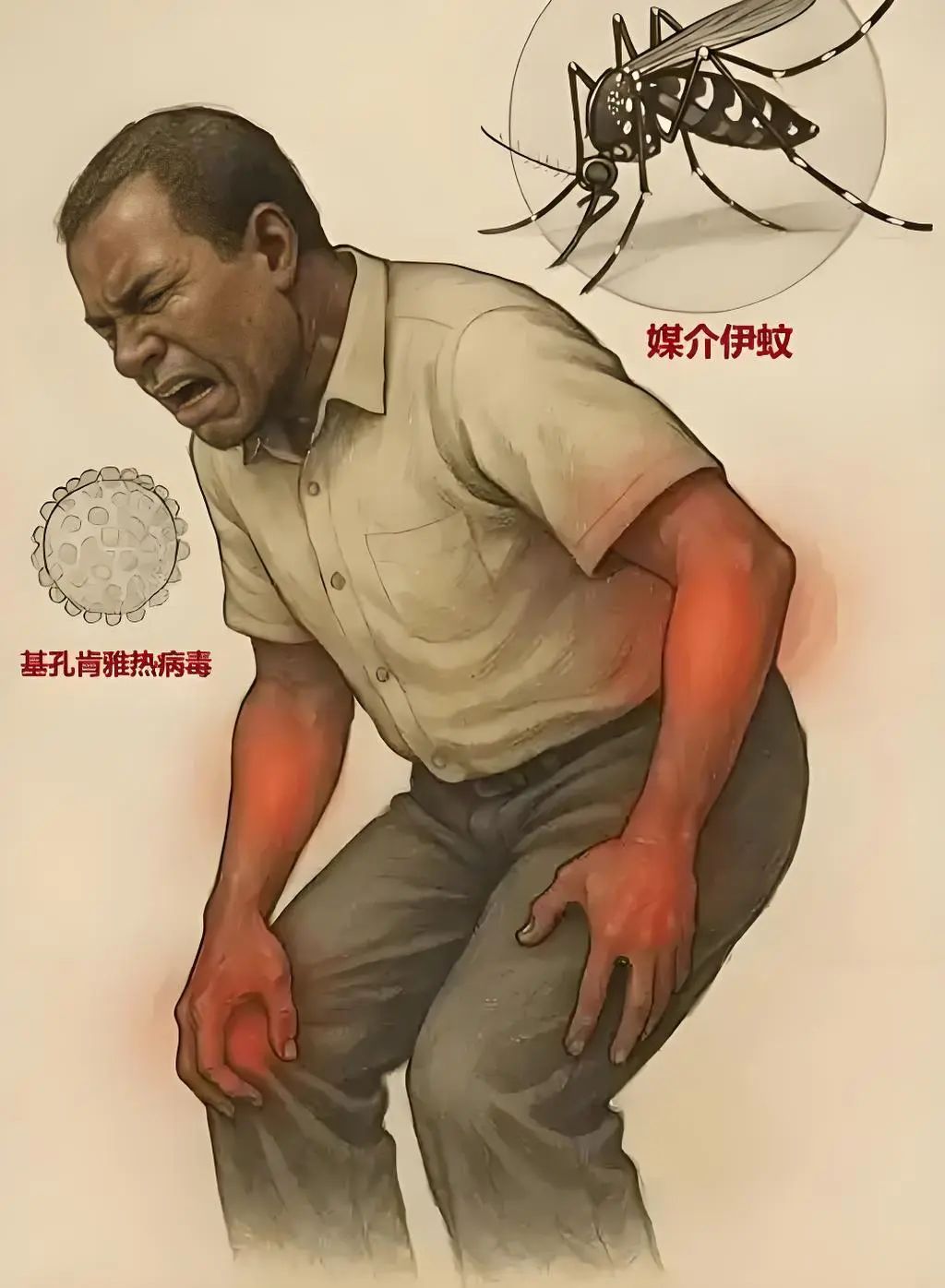

临床表现:“疼痛三联征”

高烧39℃、关节剧痛与皮疹的“基孔肯雅三联征”症状,是基孔肯雅热的主要特点。潜伏期1~12天,常为3~7天。

发热

急性起病,发热以中低热为主,部分患者可为高热。热程多为1~7天。

关节痛

为基孔肯雅热的显著特征,可为首发症状。患者常因关节肿胀、疼痛而行动受限。特别是手指、手腕、脚踝和脚趾等小关节会出现剧烈疼痛和肿胀,可能持续数天甚至数月。

皮疹

多数患者在发病后2~5天出现皮疹,面部、四肢甚至手掌脚底会出现红色斑疹或丘疹,常伴有瘙痒。

大部分患者为轻症,大约一周可治愈;高危人群如婴儿、65周岁以上老年人和患有高血压、糖尿病或心脏病等基础疾病的患者,可能会引发重症,必须引以重视。

# 03

实验室检查:如何确诊基孔肯雅热

对于急性发热伴多关节疼痛的患者,尤其是近期从已知基孔肯雅热流行的国家或地区返回的旅行者,应考虑基孔肯雅病毒感染的可能,确诊需经实验室检测。

(一)一般检查

1.血常规:白细胞计数多正常,部分患者可见淋巴细胞和血小板轻度减少,新生儿感染血小板减少较常见。

2.生化检查:部分患者血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、肌酸激酶(CK)可升高。

(二)病原学和血清学检查

包括病毒分离、病毒核酸检测或病毒特异性抗体检测。从患者血清中检出基孔肯雅病毒RNA或分离到病毒可确诊。

# 04

预防关键:打造无“蚊”空间

目前,尚无特异性治疗基孔肯雅热的药物,也无预防疫苗,临床主要采取支持性治疗。在排除登革热之前,切勿服用阿司匹林或其他非甾体抗炎药(如布洛芬),以降低出血风险。因此,预防是关键。清积水、灭成蚊、防叮咬,是较为完整的预防链路。

1.清除积水:定期清理室内外积水(如花盆托盘、空瓶等),杜绝蚊子滋生环境;

2. 定期灭蚊:家中可使用蚊香、灭蚊剂等,降低蚊虫密度;

3. 避开高峰:日出和日落前几小时是蚊虫活跃期,尽量减少前往蚊虫密集区域;

4. 加强防护:使用驱蚊药、中药香囊等,外出时穿长袖衣裤,减少叮咬风险。

# 05

旅行须知:牢记避险指南

出行前:做好准备,防患未然

出发前仔细查阅目的地蚊媒传染病疫情的发生情况和防控建议。备齐防护用品、常用药物,科学安排行程,做好个人防护。

旅行中:防蚊重点时刻

若前往暂无疫情但存在感染风险升高的地区或正发生暴发疫情的地区,宜携带含有避蚊胺、驱蚊酯、埃卡瑞丁等活性驱蚊成分的驱避剂,并按照说明使用。也可使用蚊帐、穿宽松的长袖上衣和长裤。尽可能选择配备纱窗纱门的住宿场所。

返程后:健康监测不放松

旅行结束后2周内仍需预防蚊虫叮咬,避免将基孔肯雅病毒、登革病毒和寨卡病毒等病原体带入境内,导致本土传播。旅行归来后,若出现发热、头痛、肌肉关节疼痛或皮疹症状,请及时就医,并说明旅行时间和地点,以尽快得到诊治,并及早实施防蚊隔离,避免传染给家人和朋友。

“知己知彼,百战不殆”,面对基孔肯雅热,我们无需过度惊慌,但也需要保持警惕,积极预防。在规划旅行时做好“防蚊功课”,共享美好夏日!

预约就诊请关注公众号:

(配图源自网络,如有侵权请通知删除)

欢迎关注同仁医院官方微信服务