“入驻‘大零号湾’一年,我们的成长速度远超预期。”景遥创始人孟陈感慨。这家从华东师范大学走出的企业,从实验室技术到产业化应用,在“大零号湾”和华东师范大学低空经济空间智能技术研究中心的赋能下,正在打造低空经济与人工智能深度融合的鲜活样本。

但创业初期,无人机巡检还停留在“一人一机”的传统模式:企业一天最多完成3—4架次作业,数据全靠人工处理,碰上跨平台调度或突发情况,应急响应常常滞后。“这就是我们研发智能体系统的初衷。”孟陈坦言,从卫星遥感的高门槛时代,到无人机普及的机遇期,再到AI技术重构行业的挑战,景遥始终着眼解决“效率”与“精准”这两个痛点。

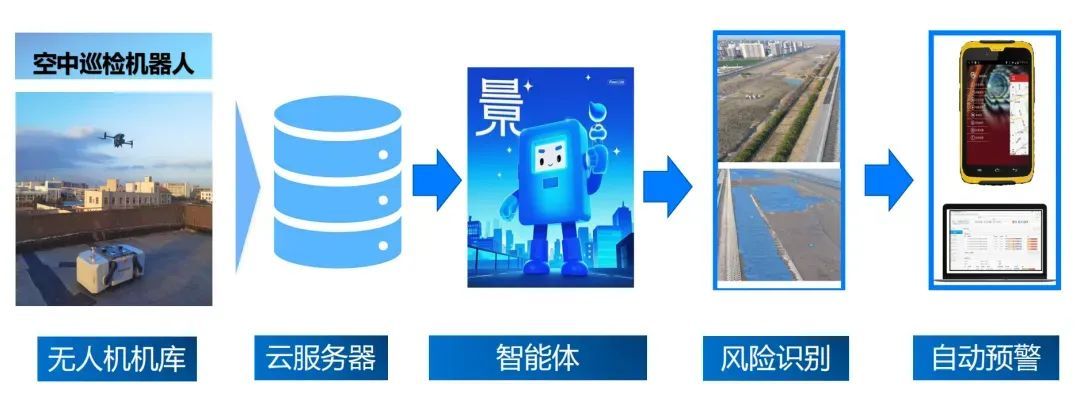

为此,景遥打造了“无人机机库+云服务器+智能体”三位一体系统。在2024年1月落地的上海轨道交通智能巡检项目中,这套系统在轨交1至10号线的巡检中优势清晰可见:每周二、周四,无人机按计划从机库自动起飞,风速、雨量等参数已预设阈值,遇突发天气能自主调整航线;若电量不足,智能体会引导其降落在周边绿化带等应急点,全程无需人工干预。

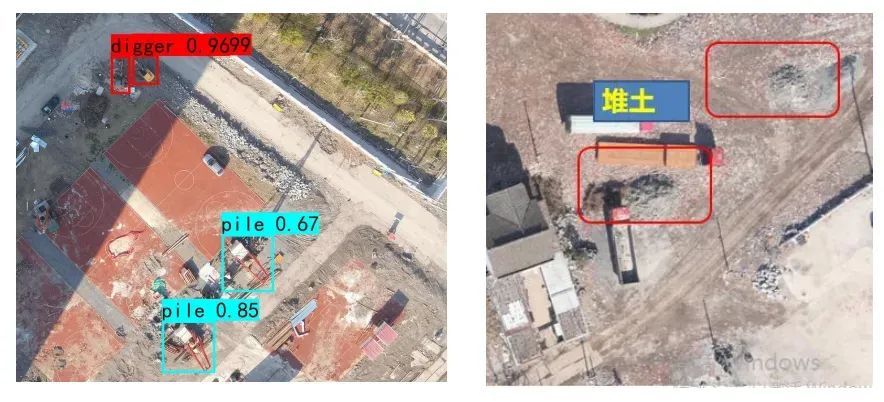

数据处理环节更见“智能”功力。无人机传回的数据经云服务器解析后,智能体通过深度学习算法自动识别风险——无论是挖机、装机等工程车,还是超阈值堆土,都能被精准捕捉。系统会按“两站一区间”自动切分区域、标注风险点,视频识别时滞控制在5秒内,坐标误差不超0.5米。

“以往,巡查全部依靠人力,费时费力效率还不高。现在无人机的机动性和广域巡查能力,极大地弥补了传统人工巡检在视野和效率上的不足,原来人工处理的流程,现在全由系统自动完成,效率提升了3—7倍。”孟陈说,如今这套“算得快、测得准”的系统,已成为行业标杆。

而这仅仅是开始,孟陈表示,未来景遥还将从巡检向其他行业延伸,比如在林业、环境监测等领域深化应用,同时针对偏远地区的石油巡线、管道巡线等需求,研发能覆盖50公里的大型无人机,以适应更多应用场景。

孵化赋能:从“单点创新”到“加速成长”

孟陈坦言,作为从华东师范大学走出的企业,早期在成果转化、市场对接上常感力不从心,而大零号湾华东师大孵化器的“保姆级服务”精准解决了这些难题。

为深入推进“大零号湾”科技创新策源功能区建设,闵行区与华东师范大学共同建立的“大零号湾华东师大孵化器”,面积4000平方米,每年计划孵育不少于20个具有创新性和市场潜力的华东师大系优质科技成果,免费为入驻项目提供所需的办公空间,同时提供公司注册、政策法规、经营管理、资本对接等一条龙全方位服务。

在孵化器支持下,景遥一年之间引进了1名博士后和2名研究生,完成CAAC科技成果转化等培训10余人次,还申请了“空中智能巡检机器人”等2项发明专利。营收也从2023年的717万元增至2024年的1444万元,实现翻倍。

“这些成果的取得,离不开孵化器工作人员全链条的支持——从协调无人机存放场地、推送政策申报信息,到链接高校科研资源,正是有了他们的助力,我们才能心无旁骛地投入技术研发与场景落地。”孟陈告诉记者。

更重要的是,孵化器推动的产业协同加速了技术输出。依托闵行区低空经济联盟等平台,景遥与区域内航空企业形成合作,共同拓展应用场景。目前,企业正与苏州、贵阳、大连等地对接,推动上海智能巡检经验向全国复制。“过去跨城市合作沟通周期长,现在有了孵化器搭建的生态,效率明显提升。”孟陈深有感触地说。

2025年政府工作报告明确提出持续推进“人工智能+行动”,为科技创新企业注入强劲动能。孟陈表示,团队将乘势而上,以更深度的技术融合深耕低空经济赛道——通过AI算法迭代升级无人机巡检系统的感知精度,用智能协同网络拓展低空作业的应用边界。

转载请注明来自今日闵行官方微信