点击上方图片回顾专栏往期内容

孩子的安全是家庭的底线,也是社会的牵挂。当幼儿在乘坐机动车过程中遭遇意外,产品质量与监护责任的边界如何划分?

本案系一起因两岁幼儿在车内被座椅挤压窒息身亡而引发的产品责任纠纷案件。法院通过细致剖析产品缺陷的审查标准,厘清缺陷致害的因果联结,认定案涉车辆经认证无不合理危险、用户手册已予以合理警示,而事故核心系监护人未关注儿童车内动态且未履行法定监护义务所致。这一裁判不仅明确了产品责任“合理期待”“正常使用”的边界,更重申了监护职责的法定性与不可替代性,强化了“尽职监护是未成年人保护首要路径”的价值导向。该案对于规范产品责任要件分析、推动落实未成年人保护理念具有重要参考意义。该案裁判文书入选第七届全国法院百篇优秀裁判文书。

宗某等诉某汽车公司产品责任纠纷案

裁判要旨

产品存在缺陷是主张产品责任的基础,在判断产品是否存在不符合消费者合理期待的缺陷时,产品使用人须证明其使用产品系采取该产品的正常使用方法;若损害后果因产品使用人自身未合理使用所致,则不构成产品责任。产品说明警示有其针对范围及合理限度,未成年人的父母应当切实履行监护职责,该法定义务不因产品提示而豁免。

关键词

产品责任纠纷 / 消费者合理期待 / 正常使用 / 警示缺陷 / 监护职责

案例撰写人

奚少君

法官解读

奚少君,时任上海市浦东新区人民法院未成年人与家事案件综合审判庭法官,现任上海市高级人民法院民事审判庭(环境资源审判庭、执行裁判庭)法官,撰写的案例入选最高人民法院案例库,撰写的裁判文书获评全国法院百篇优秀裁判文书。

01

基本案情

原告宗某1、吴某1系夫妻,育有女儿宗某2(5岁)、儿子宗某3(2岁7个月)。2023年5月1日,宗某1驾驶一辆商务车,载吴某1及两子女出行。11时许,因发现宗某3在车内丧失意识伴全身青紫,家长遂将宗某3送医院救治,但宗某3经抢救无效死亡,死亡原因记载为缺氧缺血性脑病。

当日17时,宗某1接受当地派出所询问时反映:其子宗某3系被汽车座椅挤压窒息死亡。当日10时左右,其开商务车带妻子及两个孩子到医院看病,妻子坐在第二排右侧,女儿坐在第二排左侧,儿子在第三排左侧座位玩手机。10时30分左右,宗某1开到路口等红绿灯时,妻子看到女儿将座位调得很低,转身发现座位压到了儿子的头,儿子趴在座位下面,呼叫后儿子没有动静,宗某1便停车检查,发现儿子已无呼吸,遂送医抢救。

此后两原告将某汽车公司诉至法院,认为案涉车辆座椅调节无自动感应回缩功能,压力过大,存在设计缺陷,且未设置明显警示标识,被告(车辆生产者)未尽警示义务,请求判令被告公开道歉并赔偿医疗费、死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金等共计200万元。

被告辩称:案涉车辆经国家强制认证,座椅调节为手动可控,符合国家标准;车辆《用户手册》已提示儿童安全座椅使用规范,无不合理危险。本案事故系原告未履行监护职责、未使用安全座椅、放任儿童自行操作所致。

法院查明以下事实:案涉车辆为某汽车公司生产的小型普通客车,核定载客7人,2021年3月经检验合格出厂。车辆《用户手册》中有关于“警告、告诫和注意”的标注说明,并在“座椅与保护装置”中提及“为了降低伤害风险,车内必须安装儿童保护装置”“警告:如果未将儿童正确安置在儿童保护装置内,则儿童可能在碰撞事故中受到严重甚至致命的伤害。请按照儿童保护装置上的使用说明正确安置儿童”等内容。

02

裁判结果

03

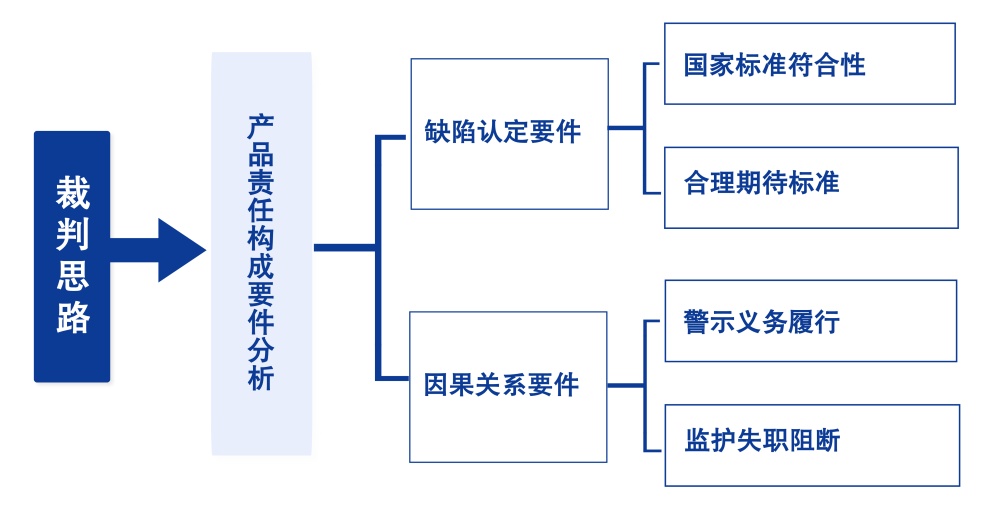

裁判思路

▴ 点击查看大图 ▴

04

案例评析

一、产品责任的边界:从缺陷认定到因果判断

产品责任又称为产品侵权责任,是指产品制造商、销售者因生产、销售缺陷产品致使他人遭受人身伤害、财产损失或有致害之虞而应当承担的赔偿损失、消除危险、停止侵害等责任。

产品责任的构成必须具备以下三个要件:一是产品具有缺陷;二是缺陷产品造成了受害人的损害;三是缺陷产品与造成的损害事实之间具有因果关系。在上述三个构成要件中,产品缺陷是认定产品侵权责任的最关键要素,产品存在缺陷是消费者或用户向生产者主张权利的基础。本案的核心争议在于,车辆座椅是否存在缺陷以及该缺陷是否导致幼儿死亡。

1. 缺陷认定:以“合理期待+正常使用”为标尺

产品缺陷通常可分为设计缺陷、制造缺陷、警示缺陷等,判断标准有二:一是,是否符合国家标准、行业标准或存在危及人身、财产安全的情形;二是,是否存在未达消费者合理期待的不合理危险。

就本案而言,案涉车辆经国家强制性认证,座椅调节为手动操控,可随时停止、锁定或回调,调节幅度在合理范围内。这意味着座椅功能完全由使用者控制,无外力介入的不合理危险,符合《中华人民共和国产品质量法》所规定的相应标准。再从消费者合理期待标准来看,座椅调节的设计目的是满足乘客出入、坐姿调整、空间利用等需求,而非对他人造成威胁。通常,一个理性消费者不会期待座椅调节操作成为致害工具或调节座椅过程中需应对儿童危险状态的情形,因此,原告所述场景已超出合理使用的范畴。

2. 警示缺陷:以“必要提示+合理关联”为限度

产品的警示要求是指产品提供者对产品的危险性和正确使用作出必要的说明与警示。因此,产品提示有其针对范围及合理限度,而非“无限责任”。

本案中,车辆《用户手册》已专章规定“儿童保护装置”,明确“必须安装儿童安全座椅”“未正确安置儿童可能致命”,已尽到合理的警示义务,且警示的范围与限度是合理的。原告主张“座椅未设警示标识”,但该主张忽略了一个关键:警示与损害需有法律上的因果关系。本案损害的直接原因是儿童在无监护状态下操作座椅,即便座椅设有标识,也无法避免监护人完全失察导致的危险。

正如本案判决所揭示的那样,警示不能替代监护,责任的边界止于理性预期。法律不保护权利的沉睡者,亦不纵容责任的逃避者,只有合理确定边界才能避免陷入“有损害即追责”的认识误区。

二、未成年人保护的维度:从监护履职到合力守护

监护是法律赋予父母的“不可转让的责任”。本案的另一个重要价值在于重申“家庭监护是生命安全的第一道防线”。

1. 监护职责:法定性与不可豁免性

日常生活中,儿童的操作力、平衡力、控制力等方面均处于较低水平,而其体型、身体部位特征也使得他们更容易受伤。正因为未成年人缺乏发现危险和自救的能力及经验,法律要求其监护人善尽监护职责。如《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律规定,父母对未成年子女负有教育、保护的义务,未成年人的父母或者其他监护人应当切实履行安全保障义务,为未成年人提供安全的家庭生活环境;教育未成年人遵守交通法规,增强交通安全意识;采取配备儿童安全座椅、教育未成年人遵守交通规则等措施,防止未成年人受到交通事故的伤害。

本案中,原告存在多重监护失职:一是未为两岁幼儿使用安全座椅,如《上海市未成年人保护条例》中就有关于未满4周岁儿童须使用安全座椅的相关规定;二是放任幼儿在车辆行驶中脱离监护,让5岁儿童自行操作座椅,且长时间未关注孩子动向。这种“监管真空”正是悲剧发生的直接原因,产品责任不能成为监护失职的“挡箭牌”。

2. 合力守护:让“安全第一”成为家庭与社会的共识

每一个孩子的成长,都离不开法律的守护与家庭的尽责。本案的审理不仅关乎法律适用,更是一次价值宣示:安全座椅是“生命座椅”,监护意识是“防护铠甲”;父母的观护是孩子身边最可靠的“安全气囊”。

司法裁判在此类案件中,既要守住法律底线,更要传递“儿童利益最大化”理念,倡导通过家庭教育指导、家校共育、社会助力等多种方式,提升监护人的监护意识与监护能力,让“监护不仅是亲情,更是责任”的观念深入人心,从源头上减少因认知不足导致的监护疏漏,让“关爱”与“责任”贯彻未成年人保护全过程,推动形成“幼有所护”的和谐氛围。

(评析部分仅代表作者个人观点)

05

法条链接

▴ 向上滑动查看更多 ▴

来源丨上海市高级人民法院、上海市浦东新区人民法院

高院供稿部门:民事审判庭(环境资源审判庭、执行裁判庭)、研究室(发展研究中心)

案例撰写人:奚少君

责任编辑:邱悦、牛晨光

编辑:孙小敏

声明丨转载请注明来自“上海高院”公众号

▴ 点击上方卡片关注“上海高院”公众号 ▴