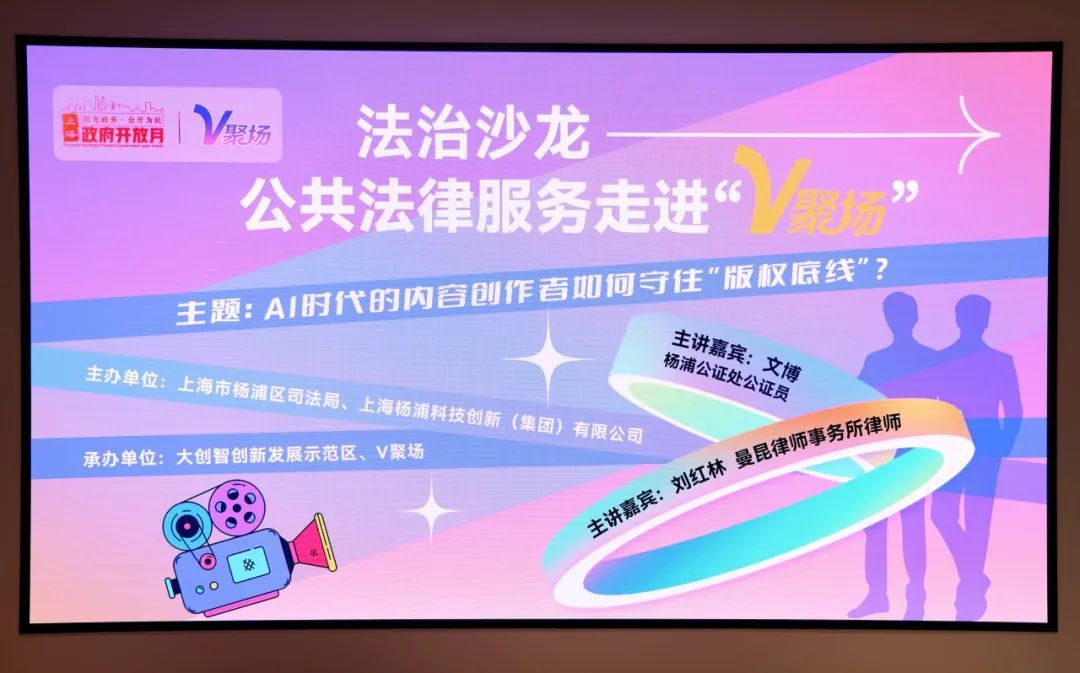

当AI技术让创作变得更简单,你的原创内容是否真的“安全”? 近日,杨浦区司法局联合科创集团,举办了一场公共法律服务走进v聚场的“政府开放月”法治沙龙活动。活动以AI时代的内容创作者如何守住“版权底线”为主题,邀请公证专家与资深律师,帮助内容创作者、MCN、平台从业者在创作自由与法律底线间精准“避雷”!

原创保护:证据存管是维权“生命线”

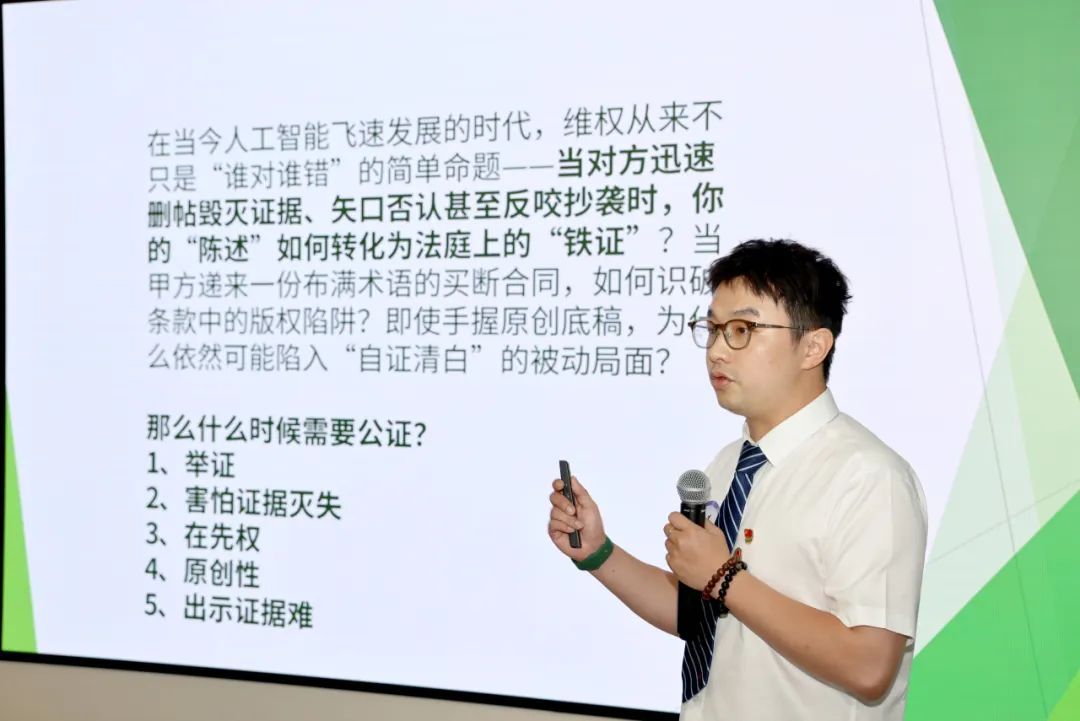

活动现场,来自杨浦公证处的公证员文博一针见血地指出,在瞬息万变的网络环境中,及时、有效地固定原创证据是确权维权的核心前提。他表示,互联网内容创作者若想保障作品的在先权和原创性,保全证据公证是维护自身权益的关键步骤。创作者可根据取证需求,灵活选择线上或线下保全方式,合理运用预防性公证模式,创作完成后立即办理公证,而非等到侵权发生。如已遭遇侵权,应先及时办理取证,固定侵权证据,防止证据灭失。

针对创作者普遍担忧的“对方删帖反咬”问题,文博强调预防优于补救,并系统介绍了多重保障方案:创作完成后,可第一时间利用可信时间戳、区块链等技术即时固化作品状态,这种方式成本低、效率高;若遇即将灭失或易篡改的关键侵权证据,应立即申请公证处进行网页截图、录屏、文件下载等全方位保全,这类证据在诉讼中法律效力优势显著。目前,部分公证机构已推出线上存证平台,支持7×24小时便捷操作,能确保证据链条完整可信。

二创避坑:厘清边界方能自由创作

针对影视剪辑、AIGC生成、商业合作中频发的二创侵权风险,上海曼昆律师事务所的刘红林律师深入解析了版权法中“合理使用”的边界,强调“转换性使用”是安全开展二创的关键。

首先,二创作品需与原作形成显著区别,需要注入新视角、新信息或新价值,而非简单拼凑或替换。单纯“搬运”影视片段并配以简短解说,通常难以获得法律豁免。其次,二创不应实质性取代原作品的市场需求,若过度使用原作的核心剧情或精彩片段,可能构成侵权。此外,使用AI生成内容需遵守平台版权协议,明确权利归属和限制,商业用途尤需谨慎。

参与本次法治沙龙的小林告诉记者,这场活动干货满满,嘉宾分享的版权存证与二创法律知识如同创作“安全导航”,让他在享受AI创作的便利时,更清晰认知权益保护与成果尊重,也理解了如何平衡“创作自由”与“法律底线”。

(点击图片查看)