作者:昀书

摄影:季俊辉

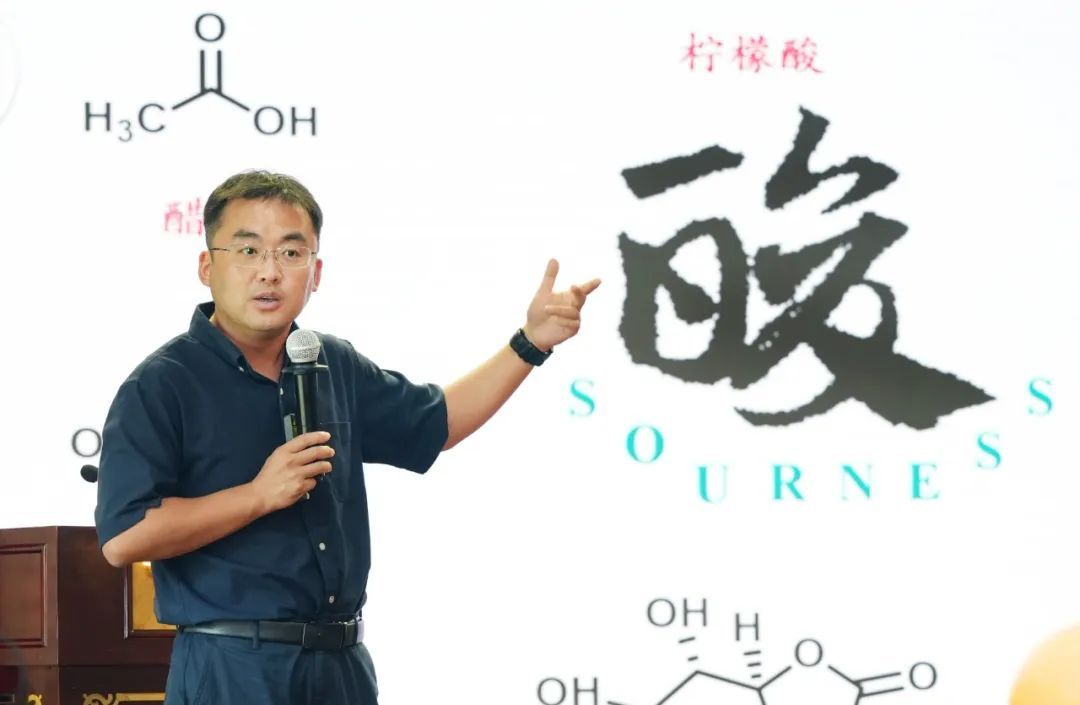

骄阳似火,蝉鸣聒噪,热浪几乎凝滞了空气。然而,这份盛夏的炙热,却丝毫未能阻挡一颗颗向往科学的好奇心。7月6日下午,在上海科学会堂的卢浮厅外,是孩子们牵着父母的手,小脸通红、额角沁汗却依然脚步轻快、叽叽喳喳涌入会场的身影。在百余位大小朋友眼中闪烁的求知光芒和按捺不住的兴奋中,华东师范大学化学与分子工程学院教授姜雪峰化身“味觉侦探”,以《生活中的神奇化学——酸甜苦辣鲜》为题,带领在场观众手持科学的“放大镜”,一同潜入日常五味的分子迷宫,破解那些深藏于舌尖、萦绕于心间的神奇密码。

为什么柠檬酸得让人皱眉,蜂蜜却甜得沁人心脾?苦瓜的苦、辣椒的灼烧感、鸡汤的极致鲜美,它们的背后,是谁在悄悄“捣鬼”……姜雪峰教授的问题像一把钥匙,瞬间打开了现场观众的好奇匣子。他并未急于给出答案,而是像一位经验丰富的向导,耐心引领大家步入微观世界的奇幻丛林。

“我们能感受到酸甜苦辣鲜,这‘五味’源于感觉器官,也就是舌头上的味蕾。”姜雪峰教授首先点明了味觉的生理基础,又紧接着抛出了更关键的问题——是什么‘外界刺激’精准地‘叫醒’了味蕾,让它发出特定的信号呢?答案,就藏在那些溶解在唾液里的化学分子中。

带给我们甜蜜感的,不仅仅有天然的蔗糖、果糖、麦芽糖、葡萄糖,还有糖精、阿斯巴甜等合成甜味剂……当那标志性的“甜味三角形”结构精准契合舌尖味蕾上的“甜蜜受体”,甜蜜感便油然而生。酸的秘密,则藏在醋里的醋酸、柠檬中的柠檬酸所释放的氢离子(H+)之中,正是这些微小的带电粒子刺激了我们的酸味感知神经。苦的世界复杂而深邃,苦杏仁那独特的苦味,本质上是大自然在警告我们:此物危险,切勿贪食;而茶叶中的咖啡因、茶碱等苦味物质,则具有祛除疲劳、兴奋神经、提神醒脑的功效。一些苦味中药成分更是治病救人的良药。因此,苦是生命的警示,但亦可能是健康的馈赠。辣,这个看似味觉的“异类”,实则是辣椒素等分子对口腔热痛感受器的强力“挑衅”,本质是一场温柔的“灼烧”。海鲜的鲜是核苷酸的鲜,而味精的鲜是氨基酸的鲜。当讲到鲜——这第五味的灵魂,是源于NH3+与COO-的静电吸引形成的“五元环状结构”。姜教授娓娓道来:“正是它奏响了食物中那令人魂牵梦绕的‘鲜美交响曲’。”

姜雪峰教授的讲述并未止步于舌尖,他巧妙地将化学的“五味桥”转接至情绪的喜怒哀乐愁。“当我们感到快乐,多巴胺就在大脑的奖赏通路里欢快流淌。遭遇压力时,皮质醇水平会悄然升高,带来焦虑甚至忧愁的感受。”他阐释道,“肾上腺素让我们‘怒发冲冠’,而血清素水平的波动则与我们的哀伤与平静息息相关。情绪,同样是体内精密化学反应谱写的独特诗篇。”原来,生活的滋味与心灵的波澜,在分子层面竟如此紧密相连、同频共振。

提到大航海时代,除了新大陆、黄金、哥伦布之外,还有一个名字格外出名,那就是让人闻风丧胆的坏血症,而得病的原因非常简单,早在十七世纪,人们就发现了坏血症与缺少维生素C有关。“维生素,是维持人体生命活动不可或缺的一类微量有机物质。”姜雪峰教授将话题引向一个关乎生命基础却又充满认知陷阱的领域,“而由于人体自身无法分泌维生素,必须依赖食物摄取。”他进一步解释道。

“然而,在庞大的维生素家族中,却存在着一些‘消失’的成员。”姜雪峰教授道出了困惑了他整个学生时代的未解之问,而如今,他已然找到了答案:传说是种“神药”的维生素B8通常指肌醇,但它并不是真正的维生素;曾风靡一时的维生素F被证实其本质是人体必需的多不饱和脂肪酸(如亚油酸、α-亚麻酸),它们是构建细胞膜的重要脂类成分,而非传统定义的维生素,最终被‘请’出了维生素家族;维生素H如今已被更规范的名称——维生素B7(生物素)所取代……这些名字亮起又暗淡,“但这些‘消失’的维生素案例,绝非科学无能的证明。”姜雪峰教授坚定地表示,“伟大的科学家同样是人,是人就可能在观测、实验设计或理论推演中出现疏漏。”他勉励在场的同学们,在探索科学时,要像侦探一样思考,大胆假设,严谨求证,不盲从权威,也不畏惧挑战既有的结论。

牛顿的经典力学框架如此完美,却无法解释微观世界;爱因斯坦的相对论革新了时空观,其宇宙常数也曾被视为“最大失误”……科学,正是在不断质疑“已知”、挑战“定论”、修正甚至推翻旧识的过程中,螺旋式地接近真理。每一次对“消失”谬误的清理,每一次对既有认知的审视,都是我们获得理解世界“科学密钥”的必经之路。

理论探索的星光尚未褪去,实践动手的热情已迫不及待地燃起。讲座的压轴环节,两位身穿实验服的老师化身“魔法师”,一场奇妙的化学实验即将上演。只见她们刚刚推出实验道具,台下的小观众们便迫不及待地涌向前去,他们踮着脚尖,脑袋挨着脑袋,眼睛瞪得溜圆,紧紧簇拥在讲台前方。而令人意想不到的是,这场奇幻“魔法秀”的所有材料,竟都来自最寻常的厨房角落——透明的玻璃杯、清水、食用色素、食用油、小苏打、白醋,这些家家户户触手可及的东西,此刻在孩子们眼中却闪烁着神秘的光泽。

“看!像不像地底奔涌的岩浆?”当白醋滴入混合小苏打的油水层,无数裹挟色素的水珠如“熔岩”般在瓶中剧烈升腾、翻滚、下沉,在瓶中形成一幅流动不息、色彩斑斓的奇幻景观……整个会场瞬间被孩子们的惊叹声点燃。“当白醋中的醋酸与小苏打(碳酸氢钠)发生酸碱中和时,会迅速释放出大量的二氧化碳气体。这些气体推动着与色素混合的白醋小液珠向上运动,直至突破食用油层。由于食用油与水(白醋的主要成分)互不相溶,且食用油的密度小于水,当小液珠升至一定高度后,重力作用会大于气泡的浮力,导致小液珠开始下沉。随着反应的不断进行,二氧化碳气体持续生成,小液珠再次被推起,于是,我们看到了永不停歇的‘熔岩’之舞。”在老师的讲解下,孩子们揭开了酸碱中和的奇妙魅力。

“我也想试试!”“选我选我!”互动邀请一出,孩子们蹦跳着高举手臂,争相上台参与这“魔法时刻”。当他们亲手操作起这些“生活材料”,目睹瓶中升腾起的彩色“熔岩”,抽象的化学方程式不再冰冷枯燥,它化身瓶中活泼泼的生命律动,是色彩与气泡共舞的魔法,更是开启科学兴趣宝箱、照亮生活每一个平凡角落的那把神奇的“魔法钥匙”。它无声地告诉孩子们:科学不在遥不可及的实验室里,它就藏在妈妈做饭的灶台边,藏在爸爸修理家具的工具箱里,藏在你每一次好奇的观察和动手的尝试中。孩子们手中的“熔岩灯”依旧闪烁着温暖而奇异的光,正如科学探索的火种,一旦被有趣的现象点燃,便能在幼小的心灵里持续燃烧。

“大师课堂——到科学会堂·听科学讲座”主题活动由上海市科学技术协会和上海市教育委员会联合主办,邀请科学家与学生面对面互动,更好地“孵化”青少年的科学精神、创新素质,在助推“双减”的同时,做好科学教育的加法,激励青少年树立起投身建设世界科技强国的远大志向。