2014年起 复旦大学先后建立一批 以问题为导向的实体运行科研机构 致力于打破文理医工的学科壁垒 交叉、融合、创新 成为复旦科研的关键词 跨学科的创新平台 不仅推动重大科研突破 也让复旦人的成长轨迹更加鲜亮 走进复旦学子的科研故事 看他们如何突破自我、勇攀高峰

从实验室到华为海思

他用“三维集成”点亮中国芯

在信息时代,芯片是推动科技革命的基石之一。2020年1月,复旦大学芯片与系统前沿技术研究院(简称“芯片院”)正式成立。后摩尔器件、新型存储器及应用、新型计算架构与系统、智能感知芯片与系统、三维异质集成技术、芯片检测方法与装备……芯片院的研究方向覆盖全产业链的各环节,彼此紧密结合。

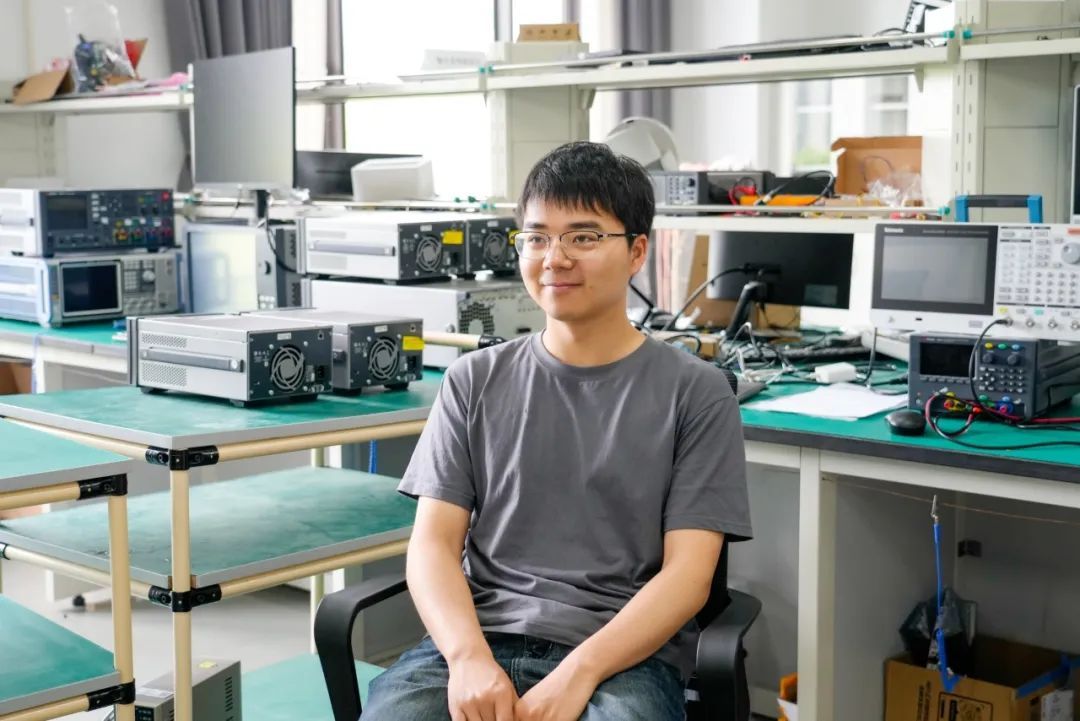

“我们的科研充分交叉,大家会提出很好的想法,项目想要真正落地下去,就需要发挥团队的力量。”2022级芯片院博士生焦博曾获复旦大学“学术之星”荣誉称号,于2021年冬开始在刘琦教授和陈迟晓副研究员的共同指导下,参与“基于有源硅基板的三维存算一体集成芯片”课题。

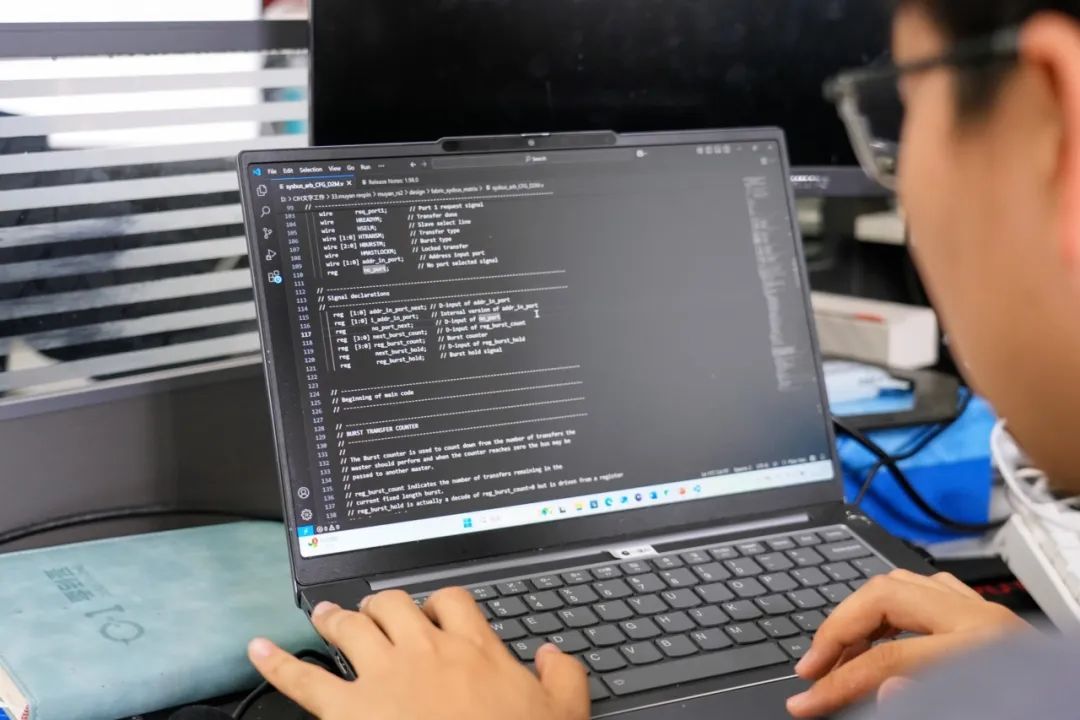

这是一个复杂的、需要跨研究领域的芯片研究课题,需要定义集成芯片架构,完成存算一体计算芯粒和可复用有源硅基板两块芯片设计,并通过先进封装实现16颗计算芯粒和有源硅基板的集成。课题涉及芯片架构、互联接口、先进封装、芯片设计和实现、EDA等不同的研究领域。

“当时我们对这款芯片的定位是面向国家重大战略需求,实现存算一体和集成芯片技术的有机结合,解决人工智能部署的算力、功耗、存储难题,难点在于在技术创新的前提下考虑各种工程实现情况,要结合大家的专业特长,反复推敲、讨论、实施,形成最终的解决方案。”焦博回忆,过程中芯片院投入了大量的人力、经费作为支持,还牵头与业界开展产学研合作。团队有着浓厚的合作氛围,结合大家专业所长,打破学科壁垒,最终顺利点亮了这颗三维集成芯片。

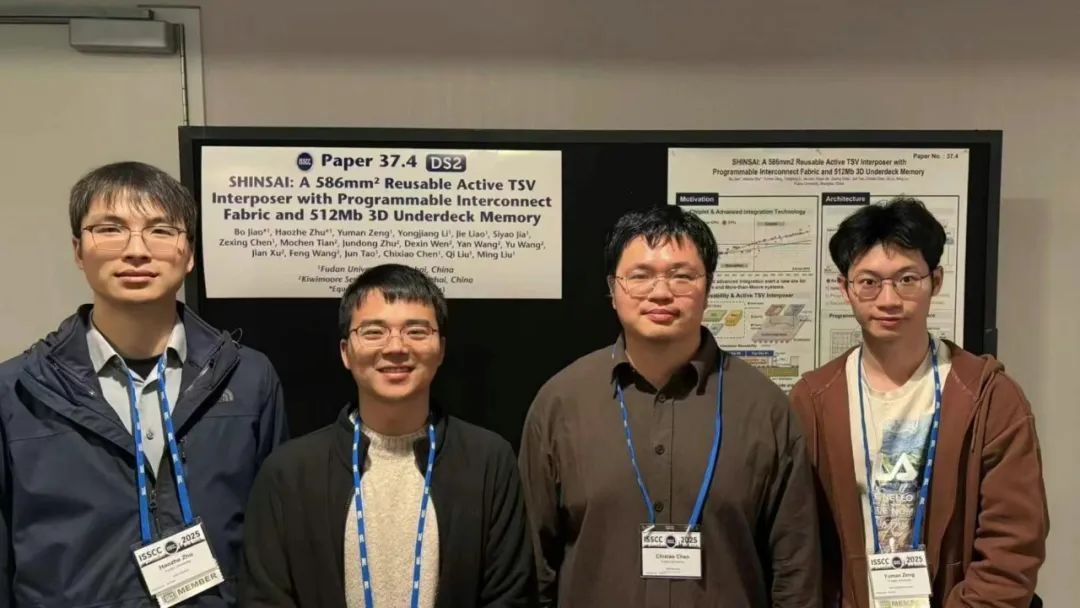

2024年,团队论文被国际固态电路会议(ISSCC)接收,可谓“四年磨一剑”。今年2月,焦博前往美国旧金山参会,围绕“三维集成芯片系统”的项目做口头报告。该会议是世界学术界和企业界公认的集成电路设计领域最高级别会议,是集成电路设计领域的“世界奥林匹克大会”。

此外,团队依托研究成果申请了专利,将专利授权给一家科技公司进行成果转化,将科研成果实现应用。

“我不仅学会了团队合作,还开拓了视野,更让我明白了科研转化需心态稳定与耐心打磨。”这段经历让焦博坚定了信心。毕业后,他将入职华为海思,投身中国“芯”研制,“希望能依靠我国产业优势,让自己更专业、更全能,做难而正确的工作。”

非遗传承+科技赋能

复旦古籍修复硕士这样炼成

作为全国高校首家古籍保护研究院,2014年,复旦大学中华古籍保护研究院(简称“古保院”)正式成立,首创领域内交叉研究模式。2015年,古保院开风气之先,首次招收古籍保护专业的硕士研究生,培养国家急需的古籍保护高端人才。

“惊喜”是2022级研究生吴越在古保院求学的最大感受。“学院会邀请很多大牛老师讲课,像山东大学杜泽逊教授、哈佛大学燕京图书馆沈津老师,当看到这些教科书上的人物出现在自己眼前,那种感觉是很不一样的。”

交叉课程是古保院培养人才的一大特色。比如《古籍保护科技基础》课上,会有理化方向的老师从现代科技的角度出发,带领学生研究中国传统手工纸张的材质特性;引入高分子材料学,探究古籍纸张的延寿奥秘;从生物学角度探究古籍的虫蛀和霉变问题等。

在不同学科老师的指导下,吴越会用壳聚糖季铵盐来加固古籍纸张的墨迹,在显微镜下观察古籍纸张纤维,利用扫描电子显微镜(SEM)结合能谱仪(EDS)对古籍纸张、颜料、微生物等微观结构与成分进行无损或微损分析……从生物、化学、材料等不同角度,发散古籍保护思维。

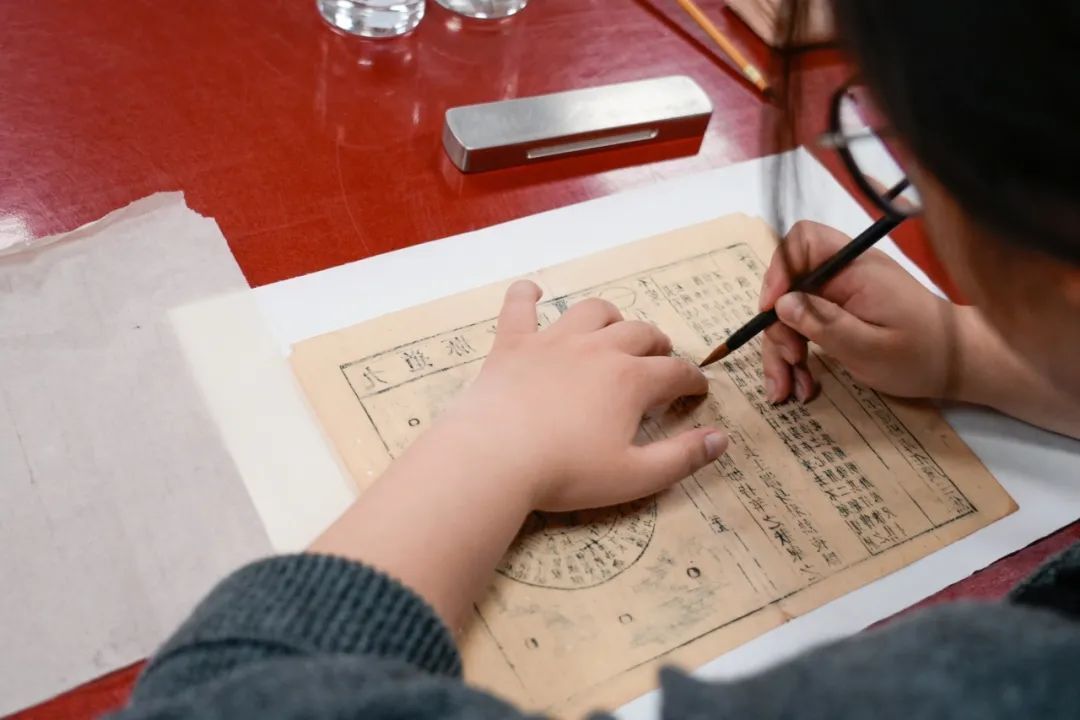

在古籍修复技术上,古保院还以“师带徒”的模式开展人才培养。国家级非遗技术传承人、古保院特聘教授赵嘉福曾开设《传统石刻、传拓、碑帖修复实践》课程,因传拓能力出色,吴越参加了西藏昌都市洛隆县清代汉族墓群石刻传拓保护项目。

户外碑刻因风吹日晒,字迹漫漶,且碑刻的石材、形状、纹路各不相同,需制定针对性的拓印方案。西藏的环境特殊,水分、日照的干扰较大,传拓难度大大加剧。当时,每天至少要传拓五六张作品,工作强度大。面对这些棘手问题,吴越迎难而上。回校后,在无大风无暴晒的教室里再度拓碑,她明显感觉到实操技术提升很多。

“没想到回来后我还能做出‘乌金拓’,我想这是实践中日复一日的练习和学院老师们潜移默化的影响所带来的。”她说。

毕业后,吴越将入职常州图书馆,成为一名真正的古籍修复师。谈起求职经历,她觉得受益于此前扎实训练,她才能在面试环节在60分钟内就装订完一本线装书。她对未来的工作充满期待,“希望运用所学,和常图的修复师一起,为建设更完备的古籍修复工作室贡献自己的力量。”

破解极端天气奥秘

他实现了儿时梦想

回顾梦想的起点,复旦大学大气与海洋科学系2020级直博生张楷文想到的是电影《后天》。这部电影,在他的少年时代点燃了对大气科学的浓厚兴趣。

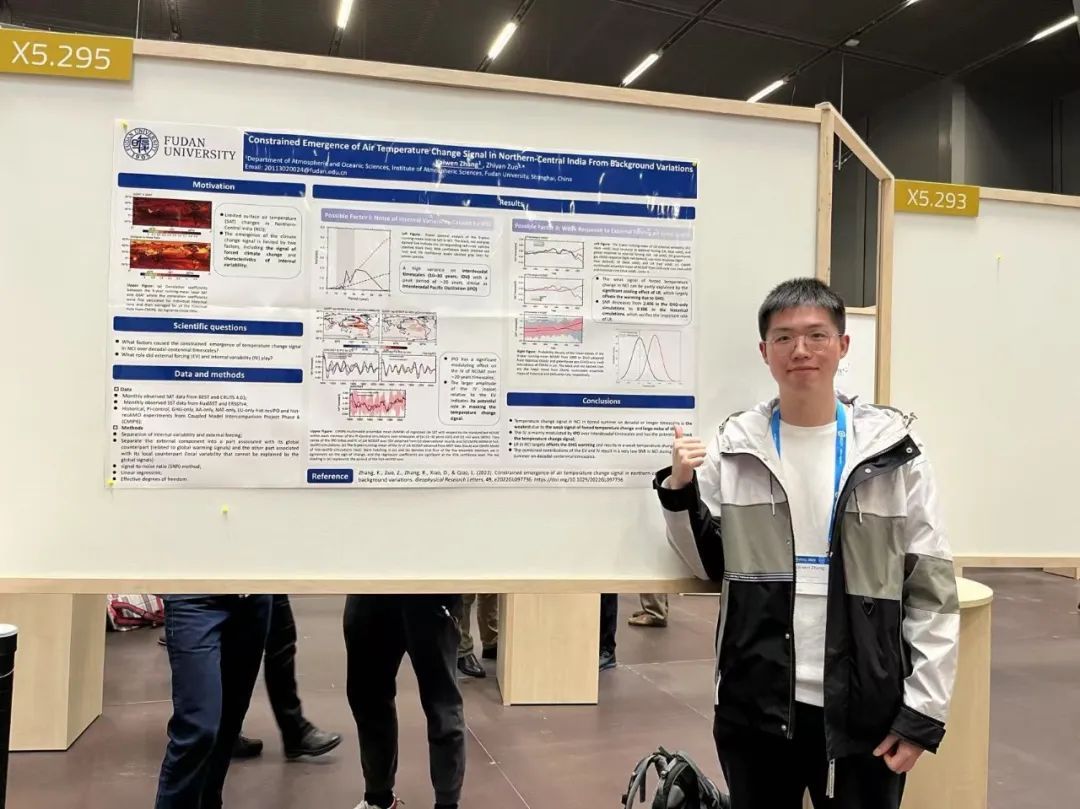

本科毕业后,张楷文直博至复旦,在大气科学研究院这一综合性的交叉学科平台上打开了全新视野,聚焦北半球中纬度极端天气气候事件的研究,毕业后将入职研究院成为一名博士后。

“我们的课程既有前沿性,又有交叉性。”他举例说,大气科学与人工智能、环境科学等领域的结合课程拓宽了自己对于大气科学应用性的认识。“在大气研究中,计算机模拟是常用的实验模式,往往需要精通数值模拟技术、熟悉学科交叉的复合型人才。”

此外,导师左志燕教授的指导也让张楷文受益匪浅。“左老师鼓励我自主探索研究方向,具体细节上则会对我的工作严格把关。”每周组会上,来自不同背景的研究者们畅所欲言,自由活跃的研究氛围培养了大家大胆而不失严谨的科研思路。

让张楷文印象最深的一项工作,是对北半球极端热浪热点的研究。当时,他们从观测数据中发现了无法用传统理论解释的现象。“我们查阅了很多文献和理论,最后灵机一动,尝试用陆气相互作用来解释相关事件。”这一探索最终证明了陆气相互作用对于热浪整体空间分布的驱动作用,成果发表于Nature Climate Change期刊。

“便利”,是张楷文描述大气研究院的一个关键词。他特别提到复旦的CFFF平台:“这是国内高校最大的计算中心之一。”大气研究需要用数学方程描绘全球大气环流,而充足的超算资源让复杂实验成为可能。

“国际化”则是另一个关键词,从讲座报告、学术会议到暑期项目,大气研究院频繁的校际与国际交流合作让张楷文受益匪浅。去年夏天,他参加了研究院的国际暑期学校,让他开始思考气候变化与人体健康结合的相关研究,获得许多启发。

破解小胶质细胞衰老密码

她与导师共同探索成长

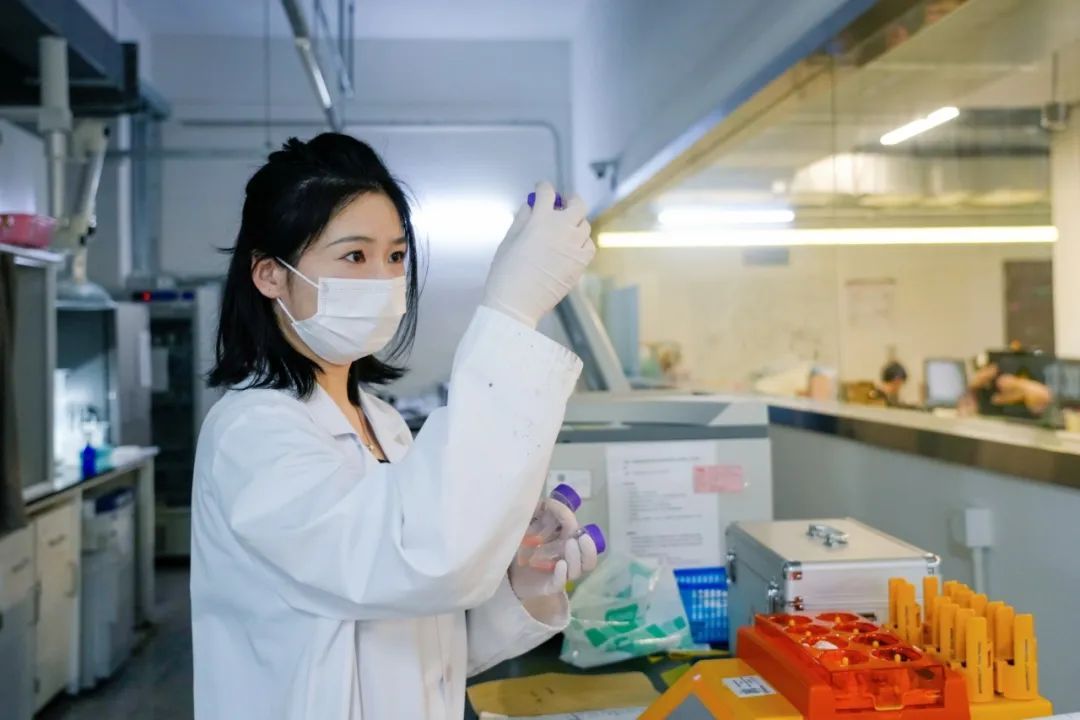

在复旦大学脑科学转化研究院(简称"脑转院"),2020级博士生李小钰作为彭勃教授独立建组后招收的首批学生,正致力于神经退行性疾病的临床转化研究。五年前研究院初创时仅有三位教授,如今已成为神经科学领域的中坚力量。

在脑转院,李小钰经历了与导师共同探索和成长的过程。“我刚入学的时候,导师当时每天至少花一小时和我讨论科研,在彭勃和饶艳霞两位老师手把手的指导下,我打下了坚实的基础。”

她参与的第一个重大项目也和饶艳霞团队合作,解析了小胶质细胞的老化进程,并构建了一个全球共享的生物信息平台(www.microgliatlas.com),为全球的学者提供了重要资源。加拿大维多利亚大学Marie-Ève Tremblay教授认为:“该研究非常有价值,增进了人们对小胶质细胞老龄化及其如何影响记忆的理解。”

“我们实验室的特色是自由和合作。”李小钰这样描述团队文化。实验室不设打卡制度,学生可自主安排研究进度,但遇到需要连续作战的实验时,团队成员会自发组织支援。“就像今天有个同学的实验从早上五点做到晚上十点,会有七八个同学主动来帮忙。科研从来不是单打独斗。”

这种培养模式让李小钰快速成长。即将留校从事博士后研究的她,教学理念是先讲解原理、示范操作,然后让学生独立实践。“只有亲手做才能知道哪里会出错,出错才能避免以后再错。”她说。

脑转院的“转化”定位,体现在与临床机构的深度合作上。李小钰近期参加了一个与上海交通大学附属第六人民医院合作的基础研究结合临床试验合作项目,针对一种由小胶质细胞基因突变引发的致命性神经疾病展开攻关。

“这种病通常在40岁左右发病,一旦发病进展很快,是严重的致死性疾病,而我们的这项技术是这类疾病的唯一有效治疗手段。”曾宣誓《医学生誓言》的她,始终秉持“除人类之病痛,助健康之完美”的初心。

回首五年时光,李小钰最大的蜕变是科研心态的成熟。展望未来,她希望能聚焦真正帮助病人的研究工作,也希望成为一名鼓励学生勇敢探索的导师,就像自己的老师那样。

组 稿

校融媒体中心

文 字

方东妮 葛近文

图 片

李玲 受访者提供

视 频

李玲

责 编

殷梦昊

编 辑

徐沁芃

▼更多复旦新闻,敬请留意复旦大学官方网站。