作者:叶柳江(浙江大学传媒与国际文化学院博士研究生);方兴东(浙江大学国际传播研究中心执行主任,本刊学术顾问)

来源:《青年记者》2025年第4期

导 读:

本研究进一步加入创新扩散理论视角,旨在揭示社交媒体如何推动DeepSeek这类高复杂性、高不确定性的创新技术被广泛接受,为理解智能时代传播生态的重构提供新的视角。

一、引言

当前,全球正经历以智能制造为核心的第四次工业革命浪潮。DeepSeek的爆发式增长不仅标志着技术迭代的加速,更揭示了数字时代创新扩散范式的结构性转变。从印刷术到互联网,历次传播革命遵循着从技术突破到传播范式转型,再到社会结构重塑的演进路径。在媒介化社会纵深发展的背景下,社交媒体已从信息传播渠道演变为技术认知建构的核心场域,其算法推荐与社群传播机制,以及用户生成内容(UGC)生态,共同构成了新型技术扩散的基础。这种变革要求我们重新审视罗杰斯创新扩散理论(Diffusion of Innovations Theory)的技术中心主义预设,将传播生态的建构性力量纳入分析框架,这正是本研究在智能传播时代对技术接受模型(TAM)进行理论拓展的起点。

生成式人工智能(AIGC)技术的快速发展正在重塑用户与技术交互的方式。作为新兴AIGC工具的代表,DeepSeek凭借其高效的自然语言处理能力,逐渐渗透至科研、商业及日常生活场景。相较于之前的ChatGPT、豆包、Kimi等主流AIGC工具,DeepSeek的优势不仅体现在生成质量与效率的量化提升,更在于系统性降低了用户采纳门槛,这为AIGC工具的可持续推广提供了可复用的方法论框架。尽管这些AIGC工具具备强大的技术能力,用户对其接受度仍然存在较大差异。用户对AIGC工具的采纳意愿并非仅由技术性能驱动,社交媒体作为用户获取技术信息的重要来源,不仅能提供关于新技术的介绍,还能通过用户评价、专家解读和案例分享影响公众的信念和态度。

根据技术接受模型(TAM),用户对新技术的接受度主要受感知有用性和感知易用性的影响,而社交媒体的信息传播可能增强用户对DeepSeek的效能感知,从而提高其使用意愿。为探讨影响用户对于AIGC工具如ChatGPT使用行为的关键因素,有学者将技术接受模型(TAM)和统一技术接受与使用理论(UTAUT)相结合,并将“个性生成”作为新因素引入理论框架,以全新的视角探讨用户与ChatGPT的互动行为[1]。此外,技术的不确定性和可能带来的安全风险也是影响用户接受度的重要因素。已有研究表明,人工智能技术的普及往往伴随着一定的社会担忧,如隐私保护、数据安全以及技术错误可能带来的风险[2],因此用户的风险感知可能会影响他们对技术的接受意愿。

从宏观的视角来看,罗杰斯的创新扩散理论进一步指出,新技术的采纳不仅依赖于其技术性能,还与其相对优势(如效率提升)、可观察性(如用户案例展示)和兼容性(如与现有工作流程的适配)等属性密切相关[3]。社交媒体作为信息传播的核心场域,能够通过多维度内容呈现(如功能演示视频、用户实际体验分享)显著增强用户对技术优势的感知,同时降低技术复杂性带来的认知壁垒。然而,在生成式人工智能的推广中,用户对技术风险的担忧可能抵消创新属性的积极影响。综上所述,将TAM模型应用于社交媒体接触与DeepSeek使用意愿的研究中,既可以考察用户是出于什么目的而选择使用DeepSeek这类AIGC工具,也可以为未来全民推广使用DeepSeek这类AIGC工具提供实证依据。在此基础上,本研究进一步加入创新扩散理论视角,旨在揭示社交媒体如何推动DeepSeek这类高复杂性、高不确定性的创新技术被广泛接受,为理解智能时代传播生态的重构提供新的视角。

二、文献综述与研究假设

既有研究多聚焦技术创新本身,却忽视了传播生态的重构力量。ChatGPT的横空出世,推动AI用户群体实现了从第一阶段少量创新者驱动向第二阶段早期采纳者驱动的转变,这是OpenAI所作出的历史性贡献。在早期第一个10亿用户的争夺战中,OpenAI保持领先。但技术、应用和用户的高度易变,使得这种优势难以持久稳固,也从侧面反映出早期用户群体所具有的脆弱性。相比之下,DeepSeek通过成本、效率、开源等系统性工程创新,推动AI成功跨越主流化鸿沟,全面迈向技术创新扩散周期中最为关键的早期大众化阶段[4]。通过技术创新与传播生态的共振,其在18天内实现1600万次下载,日活用户突破3000万,成为史上最快达到这一规模的应用(ChatGPT达到同等规模用了11个月)。

这一令人瞩目的扩散速度,颠覆了传统的创新扩散模式,而技术层面的突破性进展则赋予了其更广泛的市场适配性,使得用户对它的能力寄予了更高的期望。更深层次地看,这一现象也折射出在智能时代技术—资本—政治(TCP)框架下,技术民主化与全球传播基础设施重构所蕴含的深层规律[5]。特别是随着智能技术日趋深入下沉与扩散,媒介接触与社交媒体使用作为大众日常生活中不可或缺的一部分,与AI技术的传播与扩散紧密相连。社交媒体平台为AI技术的推广与普及提供了广阔的空间,加速了技术创新扩散周期中各个阶段的演进;用户通过不同媒介接触各类信息,其使用社交媒体的方式和偏好也反过来影响着AI技术的传播生态和市场适配性。

(一)媒介接触与社交媒体使用

媒介接触作为公众健康信息获取的核心路径,其行为特征对风险认知建构与心理健康维护具有显著影响[6]。学界将媒介接触界定为受众基于特定渠道、频率及持续时间与媒介内容的交互行为,其测量维度涵盖接触广度(渠道多样性)、深度(内容卷入度)与持续性(使用时长)等多元指标[7]。在探讨媒介接触与用户行为意向之间的关系时,现有研究主要关注媒介接触对健康行为促进的影响。例如,有研究基于媒介接触理论分析了信息源接触对HPV疫苗接种意向的影响,以及老年人健康信息采纳的相关因素[8][9]。进一步的研究发现,不同媒介渠道的健康信息接触对老年人疾病防控行为意愿存在显著差异,这一影响机制可通过风险感知的中介作用得到合理解释[10]。值得注意的是,媒介接触度与行为意图之间呈现显著的正向关联,且这一关系通过自我效能感和感知有用性的双重中介作用得以有效阐释[11]。

随着媒介生态的演变,社交媒体作为新兴媒介形态,其独特的运作逻辑不仅改变了公众的新闻接触方式,还显著促进了青少年的线下和线上政治参与行为[12][13]。然而,信息倦怠这一调节变量的存在,在一定程度上抑制了社交媒体信息接触对风险感知的影响效果[14]。现有研究对社交媒体信息接触与行为意向关系的探讨主要集中于青少年群体和广告传播领域,而对于社交媒体接触与AIGC工具(如DeepSeek和ChatGPT等)采纳意愿之间的影响机制研究仍存在一定探索空间。基于此,本研究提出研究假设:

H1:社交媒体接触频率正向影响用户采纳使用DeepSeek的使用意愿。

H2: 社交媒体接触频率正向影响用户对采纳使用DeepSeek的效能感知。

H3:社交媒体接触频率负向影响用户对采纳使用DeepSeek的风险感知。

(二)效能感知与技术接受模型

戴维斯(Davis)在菲什拜因(Fishbein)和艾奇森(Ajzen)提出的理性行为理论(Theory of Reasoned Action, TRA)基础上,首次构建了技术接受模型(Technology Acceptance Model, TAM),用以阐释学生对计算机系统的接受度与其技术能力、商业智能及明确的技术使用行为之间的关联[15][16][17]。TAM模型包含感知有用性(Perceived Usefulness)、感知易用性(Perceived Ease of Use)以及对技术的态度(Attitude toward Technology)等核心变量,这些变量直接或间接地解释了行为意图与技术使用之间的关系。此外,该模型还被自我效能(Self-efficacy)、主观规范(Subjective Norms)以及技术使用条件(Facilitating Conditions)等外部变量进一步扩展[18]。TAM模型因其广泛的适用性和解释力,在不同研究背景和样本中获得了显著认可,尤其是在解释技术使用意图差异及其在结构方程建模框架内的简洁性方面表现突出[19][20]。

基于技术接受理论,感知易用性和感知有用性作为个体信念的核心维度,能够有效预测用户对特定技术的接受度。此外,用户对技术的关注度(Attitude)可能进一步影响其行为意向(Behavioral Intention),从而预测用户对系统的实际使用行为[21]。有研究表明,TAM模型在教育技术接受领域的应用具有显著的解释力,可有效阐释学生在移动技术、计算机通信技术、社交媒体以及MOOCs课程学习中的动机、行为表现及学习成效[22][23][24]。随着生成式人工智能(AIGC)的快速发展,部分学者基于TAM模型理论,开始探讨影响用户对AIGC实际使用行为的关键因素[25][26]。同时,研究还表明,用户对AIGC工具的效能感知(Perceived Efficacy)显著影响其使用意愿[27]。基于上述理论背景,为简化研究模型,本研究将TAM模型中的感知有用性和感知易用性合并为效能感知这一综合变量,以此探究其对用户使用DeepSeek行为的影响机制。同时,本研究提出以下假设:

H4:效能感知在社交媒体接触与用户采纳使用DeepSeek意愿之间起着中介作用。具体而言,用户社交媒体接触频率越高,其效能感知越高,从而进一步导致用户采纳使用DeepSeek的意愿越高。

(三)风险感知

全球范围内的调查研究表明,公众普遍将人工智能(AI)视为兼具风险与机遇的“双刃剑”[28]。其中,风险感知被认为是影响公众对AIGC工具使用态度的关键因素,而公众的风险感知又受到多重变量的影响,包括技术熟悉度(Familiarity)、控制感(Control)、潜在灾难性(Catastrophic Potential)、公平性(Fairness)以及知识水平(Knowledge Level)等[29][30]。在健康传播领域,风险感知(Risk Perception)被定义为受众基于心理认知对事件危险性的主观评估[31]。在人工智能研究领域,学者们发现,AIGC工具及其社会影响会引发诸如担忧、焦虑、恐惧、敌意等情绪反应,这些情绪反应进一步影响个体的风险感知,并最终导致其态度和行为的显著变化[32]。

自TAM模型提出以来,研究者们不断引入外部变量以增强模型对信息技术系统接受度和使用意图的解释力与预测力[33]。近年来,部分学者尝试将风险感知作为关键变量纳入TAM模型,用以分析老年人对新能源汽车的消费决策[34]以及大学生对电动牙刷的态度和使用意愿[35]。此外,研究表明,在人工智能领域,风险感知在AI口碑(Word-of-Mouth)对消费者购买行为的影响中发挥着显著的中介作用[36]。这些研究为理解风险感知在技术接受模型中的角色提供了重要的理论依据和实践启示。因此,本研究提出研究假设:

H5:风险感知在社交媒体接触与用户采纳使用DeepSeek意愿之间起着中介作用。具体而言,用户社交媒体接触频率越高,其风险感知越低,从而进一步导致用户采纳使用DeepSeek的意愿越高。

(四)风险感知和效能感知的链式中介作用

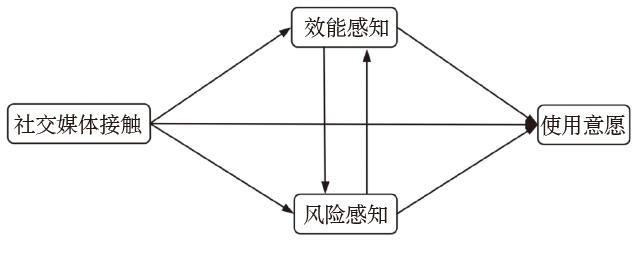

链式中介效应(Chained Mediation Effect)作为社会科学研究中的重要机制分析方法,旨在揭示自变量通过多个中介变量的序列作用对因变量产生的间接影响。与单一中介模型相比,链式中介模型能够更系统地解析变量间的复杂作用路径,尤其适用于阐释认知、情感及行为之间的多层次作用机制[37]。在社交媒体研究领域,链式中介效应的应用已取得显著进展。例如学者基于社交媒体用户的问卷调查数据,实证分析了反智主义(Anti-intellectualism)对科学传播受众认知、态度及行为的链式影响机制[38]。在健康传播领域,风险感知与效能感知常被视为相互关联的核心变量。研究表明,在新冠疫情期间,公众对预防行为的参与度主要受到效能感知的影响,而风险感知的作用则相对有限[39]。基于上述理论背景,本研究尝试将风险感知和效能感知纳入链式中介模型,旨在探究二者之间是否存在显著的相关性及其对用户采纳使用DeepSeek行为意向的链式影响机制。据此,本研究提出以下研究假设,并构建了相应的概念模型(见图1):

图1 研究框架图

H6:风险感知和效能感知在社交媒体接触对使用意愿的影响中发挥链式中介效应。

路径链为:社交媒体接触→风险感知→效能感知→使用意愿。

H7:效能感知和风险感知在社交媒体接触对使用意愿的影响中发挥链式中介效应。

路径链为:社交媒体接触→效能感知→风险感知→使用意愿。

三、研究设计

(一)研究对象和数据收集

本研究采用网络问卷调查的方法,通过见数(Credamo)问卷平台收集数据。在正式收集问卷数据前,研究者预先收集了50份样本进行测试,并根据样本反馈对问卷量表题项进行修改,确定最终问卷。正式发放问卷后共收集到482份问卷,剔除作答时间过短或者过长、未通过注意力检测题目和不符合要求的无效问卷后,最终获得有效问卷410份。

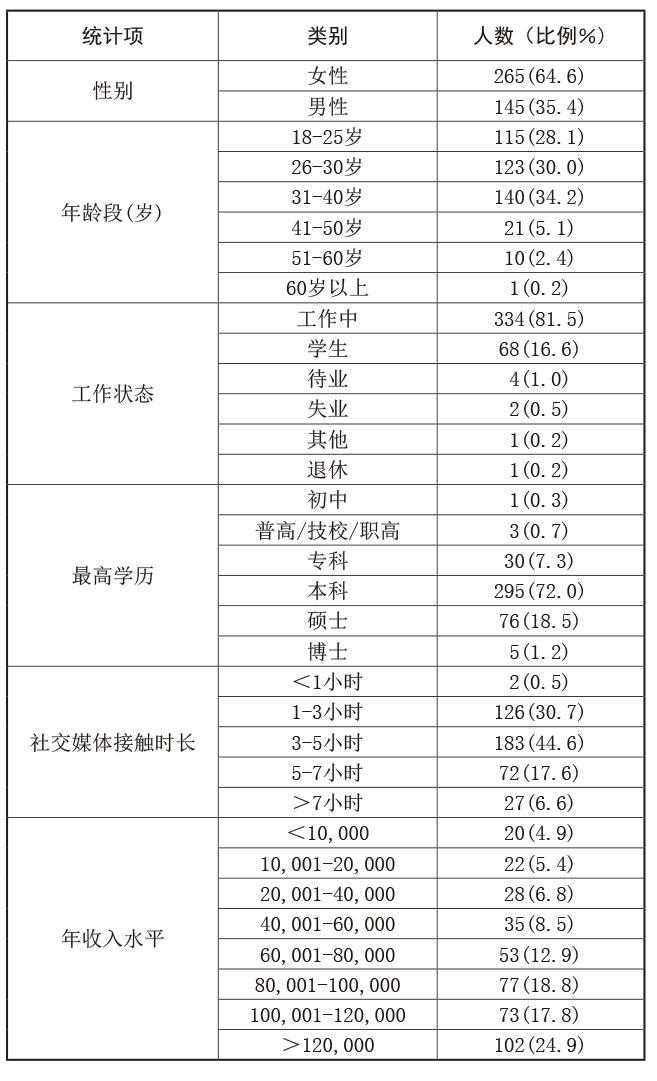

在受访人中,女性占比64.6%(265人),男性占比35.4%(145人)。年龄分布以18-40岁为主,占比92.3%,其中18-25岁占28.1%,26-30岁占30.0%,31-40岁占34.2%。工作状态方面,81.5%的参与者为在职人员(334人),学生占比16.6%(68人),待业、失业及其他状态者占比极低(合计2.9%)。在学历层次方面,本科占比72.0%(295人),硕士占比18.5%(76人),专科及以下学历占比不足10%。社交媒体接触时长方面,44.6%的参与者每日接触时长为3~5小时(183人),30.7%为1~3小时(126人),17.6%为5~7小时(72人),显示样本群体对社交媒体的依赖度较高。年收入水平方面,74.4%的参与者年收入超过6万元,其中24.9%年收入超过12万元,表明样本整体经济状况较好。总体来看,样本以中青年、高学历、在职人员为主,女性占比较高,且对社交媒体的接触频率较高。

表1 人口统计学特征

(二)问卷设计

本研究的自变量为社交媒体接触频率,量表题项参考了卢春天、张志坚[40]以及芮牮、李林燕[41]的研究改编而来,考察了被试最常使用的一些社交媒体平台所接触到DeepSeek相关信息的频率(Cronbach’s α=0.72,M=3.39,SD=0.61)。具体来说,本研究将社交媒体平台划分为八个类别,分别是图文类社交媒体(如小红书、微博)、即时通信类社交媒体(如微信、QQ)、虚拟社交平台(如Roblox、Second Life)、社群类社交媒体(如百度贴吧、论坛)、新闻类社交媒体(如人民日报、央视频)、视频类社交媒体(如抖音、快手、B站)、电商类平台(如拼多多、淘宝)、知识分享类平台(如知乎、豆瓣)。量表问题设置为“您通过以下社交媒体接触到DeepSeek相关信息的频率为?”,社交媒体接触由7道五点李克特量表测量。

本研究涉及两个中介变量,包括效能感知、风险感知。效能感知的题项参考了学者KangLi对于TAM模型感知有用性和感知易用性的量表[42],并在后期数据分析过程中将所有类目统一合并为效能感知这一潜变量(Cronbach’s α=0.73,M=4.22,SD=0.41),该潜变量由9道五点李克特量表问题测量。例如,“对我而言,学习使用DeepSeek简直是小菜一碟。”“使用DeepSeek帮助我更高效地工作和学习。”风险感知的题项参考了Weiyi Li的量表[43]。风险感知(Cronbach’s α=0.83,M=2.47,SD=0.85)由5道五点李克特量表问题测量。例如,“我担心在使用DeepSeek时,我的个人信息和研究数据会被泄露。”“我对DeepSeek的回答结果存在疑虑,因为我不确定它是否总是准确。”

本研究的因变量为用户对DeepSeek的采纳使用意愿。参考Peng和Kang Li测量使用意愿的方法[44],本研究设置了8个问题来测量该变量(Cronbach’s α=0.71,M=4.45,SD=0.34)。例如,“如果有机会,我会经常使用DeepSeek。”“我会推荐DeepSeek给身边的亲朋好友使用。”

人口统计学部分,受访者报告了性别、年龄、工作状态、最高学历、年收入水平。为了简化模型,笔者首先对以上四个变量进行了单因素方差分析和独立样本t检验,检验人口统计学变量是否存在显著影响。除此之外,本研究还加入了社交媒体日常使用时间作为控制变量。根据检验结果,本研究保留了存在显著影响的性别、年收入水平和社交媒体日常使用时间这三个变量作为控制变量。

(三)问卷的信度检验

信度通常是指问卷的可靠性,用来表示问卷量表获得数据的稳定性和一致性。本研究采用Cronbach’s α系数的方法对问卷的信度进行检验。运用SPSS 27.0 对问卷进行可靠性检验,结果显示,所有潜变量的量表均大于0.7,其中风险感知维度量表大于0.8。一般而言,认为Cronbach’s α系数至少达到0.6,量表Cronbach’s α系数达到0.7或更高代表一致性信度较好。综上所述,本研究量表信度一致性较好,符合要求。

(四)数据分析方法

本研究首先使用相关性分析对自变量和因变量进行数据分析,以确保两个变量之间不会因为相关性太高而产生多重共线性。接着使用SPSS PROCESS宏对中介分析进行模型6测试。使用意愿被输入为结果变量,社交媒体接触频率被输入为自变量,效能感知和风险感知被输入为连续中介变量。自举置信区间用于确保估计直接和间接影响的稳健性,通过基于5000个重采样的自举程序来评估间接效应的重要性。

四、数据分析与结果

首先,本研究对社交媒体接触频率与使用意愿之间的相关性进行了检验,采用了肯德尔(Kendall"s tau_b)和斯皮尔曼(Spearman’s rho)两种秩相关系数进行分析。肯德尔相关分析显示,社交媒体接触与使用意愿之间的相关系数为0.166(p < 0.01),表明两者之间存在微弱的正相关关系。斯皮尔曼相关分析的结果进一步验证了这一点,社交媒体接触与使用意愿的相关系数为0.225(p < 0.01),同样表明两者之间存在微弱的正相关关系。尽管二者相关性较低,但在0.01的显著性水平下均达到统计显著性,这说明社交媒体接触频率与使用意愿之间存在一定的联系,但不会出现高度相关导致的多重共线性问题。因此,我们可以进一步开展中介效应分析,以探讨更深层次的影响路径。

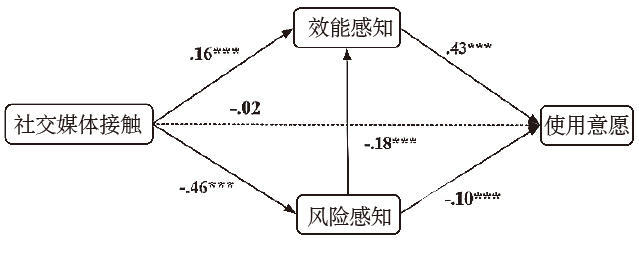

研究结果显示,社交媒体接触频率对DeepSeek的使用意愿的直接影响不显著(β=-0.0159,p=0.4913)。这一结果表明,单纯增加社交媒体接触频率,并不会直接提升用户对DeepSeek的采纳使用意愿。这与H1的假设不一致,说明社交媒体接触本身并不足以驱动用户采纳使用DeepSeek,而是需要通过其他心理机制(如效能感知和风险感知)间接作用。

随即,对以社交媒体接触为自变量的中介模型进行检验。研究发现,社交媒体接触频率对效能感知具有显著正向影响(β=0.1561,p <0.001)。这与H2的假设一致,表明用户社交媒体接触频率越高,对DeepSeek的效能感知越强。社交媒体接触频率对风险感知的影响为负向影响(β=-0.4600,p<0.001),即社交媒体接触频率越高,用户的风险感知越低。这与H3的假设一致,表明社交媒体接触频率会降低用户对DeepSeek的潜在顾虑。

效能感知在社交媒体接触频率与使用意愿之间起着显著的中介作用(βH4=0.0674,BootCI [0.0354, 0.1023]),支持H4假设。这表明社交媒体接触频率越高,用户的效能感知越强,而效能感知的增强进一步提高了使用意愿。此外,风险感知的中介效应也呈现显著作用(βH5=0.0437,BootCI [0.0242, 0.0674]),支持H5假设。这表明社交媒体接触频率实际上降低了用户的风险感知,而风险感知的降低进一步促进了使用意愿。与H5的预期相同,社交媒体接触并不会增加用户的风险感知,而是降低其对DeepSeek的不确定性和焦虑感,进而提升用户的采纳使用意愿。

就链式中介效应分析结果来看,H6假设得到了支持,即社交媒体接触频率通过降低风险感知,进而增强效能感知,最终提高使用意愿(βH6= 0.0358,BootCI [0.0202, 0.0584])。这一结果表明,用户在社交媒体上接触DeepSeek相关信息后,首先会降低对其潜在风险的担忧,而当他们的风险感知降低后,会更容易发现该工具的效能优势,并最终增加使用意愿。这一路径强调了风险感知在用户决策过程中的关键作用,表明降低用户的顾虑是提升其效能感知和使用意愿的重要策略。与H6相比,H7假设(即社交媒体接触频率先增强效能感知,效能感知影响风险感知,最终影响使用意愿)的链式中介路径效应较弱(βH7=0.0179,BootCI [0.0096, 0.0286])。虽然社交媒体接触能够增强效能感知,但效能感知对风险感知的影响较弱,这说明即使用户认为DeepSeek具有较高效能,也未必会显著降低他们的风险感知。

图2 风险效能模型路径分析结果

图3 效能风险模型路径分析结果

五、讨论与启示

(一)社交媒体环境下技术采纳的“认知双通道模型”

本研究发现,社交媒体接触对使用意愿的直接影响不显著,但能够通过效能感知与风险感知的双中介路径产生间接驱动作用,这一发现挑战了传统TAM的“技术性能中心论”,同时与罗杰斯创新扩散理论形成理论呼应。社交媒体通过两类路径分别强化了创新的核心属性:效能强化路径对应相对优势与可观察性,即用户通过社交媒体高频接触技术应用案例,直观感知DeepSeek相较于传统工具的效能优势,这与罗杰斯理论中“相对优势驱动采纳”的命题一致;风险消解路径对应复杂性降低与兼容性提升,即社交媒体中技术安全声明的透明化传播(如数据加密流程图解)通过“认知脱敏”机制降低了用户对技术复杂性的感知,同时增强了技术与其工作场景的兼容性,从而消解初始风险焦虑。这一发现扩展了创新扩散理论的应用边界,表明在高风险、高复杂性的AIGC工具推广过程中,风险消解是相对优势发挥作用的前提条件。

(二)风险阈限优先的认知层级规律

基于认知负荷理论(Cognitive Load Theory),用户在面对新兴技术时,其注意力资源具有稀缺性[45]。风险感知作为潜在威胁信号,会优先触发个体的“损失规避”心理[46],从而占据认知资源的主导地位。本研究链式中介检验表明,路径“社交媒体接触→风险感知→效能感知→使用意愿”(H6,β=0.036)的效应强度是反向路径(H7,β=0.018)的2倍,且风险感知对效能感知的解释力(ΔR=18.7%)显著高于反向作用(ΔR=1.3%)。这一结果验证了“风险阈限理论”的核心主张:用户对新兴技术的评估遵循“风险识别优先于效能判断”的认知序列。只有当初始风险顾虑被有效消解,用户才会将认知资源分配至效能优势评估。若企业在风险阈限未突破前过度强调效能,可能导致信息传播效率下降。这一发现与健康传播领域的“风险—收益”权衡模型[47]形成呼应,提示跨领域技术采纳中风险优先的普适性。此外,风险阈限的突破本质上是技术信任的积累过程。根据信任修复理论(Trust Repair Theory),用户对AIGC工具的信任包含能力信任(Competence Trust)与善意信任(Benevolence Trust)两个维度[48]。本研究发现社交媒体接触显著降低风险感知,且风险感知减弱正向影响使用意愿。社交媒体通过“风险消解路径”首先建立善意信任,这一“逆向风险效应”可通过“认知免疫机制”解释:社交媒体中关于DeepSeek这一类AIGC工具正面信息的重复曝光通过“脱敏效应”逐步削弱用户对AIGC技术的戒备心理,从而重构技术信任框架。

(三)构建信任基础与场景化推广,加速DeepSeek技术普及

依据创新扩散理论,DeepSeek的推广需分阶段推进,先建立安全信任基础,再强化实用价值,并依托社群共创加速扩散。在早期阶段,可依托技术社区(如GitHub、知乎专栏)提供详细的安全性解析,使高认知用户深入理解DeepSeek的数据保护机制。同时,通过短视频直观演示数据匿名化处理流程,并发布权威第三方机构的安全评估报告,以增强公信力。针对安全顾虑较高的用户群体,可推出“DeepSeek数据安全十问十答”等专题内容,系统解答常见疑虑,帮助用户降低陌生感和戒备心理。当用户建立初步信任后,推广的核心应转向实际应用价值的展示。创新者与早期采纳者可通过开发者工具包深度测试,而更广泛的用户群体则需依托抖音、B站等平台观看“问题—工具—解决”型短视频,例如围绕学术研究者在海量文献阅读中的痛点展开叙事,先引出问题,再演示DeepSeek文献摘要功能,并量化效率提升(如“15分钟完成3小时工作”)。同时,强调其与Excel、Word等办公软件的兼容性,降低学习成本,使用户更易接受。社群共创则是推广的关键驱动力,在早期阶段,鼓励创新者与早期采纳者主动分享使用体验,降低新用户的尝试门槛,并在社交媒体平台设立“DeepSeek助力科研”等话题标签,吸引高校、科研人员等核心用户群体参与互动,以增强专业性和可信度。进入晚期大众化阶段后,可借助权威媒体(如人民日报客户端)发布安全认证报告,进一步降低用户对技术复杂性的顾虑,并通过设立激励机制,鼓励用户分享优秀案例,使社群成员自发成为推广“代言人”。通过官方传播、用户共创和权威认证的多层次信任体系,DeepSeek可逐步建立认知、强化价值,并最终实现广泛应用。

(四)研究局限与未来方向

本研究存在三方面局限:其一,横截面数据难以捕捉风险—效能感知的时序演变,未来可通过追踪实验检验认知变量的动态交互;其二,样本集中于高学历青年群体(18-40岁占比92.3%),结论向中老年及低数字素养人群的普适性需进一步验证;其三,未细分社交媒体平台类型(如垂直社区与泛娱乐平台)对认知路径的调节效应。后续研究可拓展以下方向:(1)开发“风险—效能”平衡指数模型,量化双路径的边际效应差异;(2)纳入文化维度(如个人主义/集体主义),探究风险感知形成的文化特异性;(3)结合眼动追踪技术,解析社交媒体信息接触的注意力分配机制。

六、结语

DeepSeek 本质是一场创新技术扩散的“完美风暴”。但这场风暴的形成并非孤立发生,其背后是技术、用户行为和社会传播生态的相互作用[49]。社交媒体作为连接用户与新技术的关键桥梁,其接触频率、使用习惯以及信息传播路径,无疑在塑造用户对DeepSeek的使用意愿和行为模式中扮演了重要角色。本研究结合创新扩散理论和技术接受模型(TAM),揭示了社交媒体接触频率对DeepSeek采纳使用意愿的双通道链式中介机制,这表明技术采纳并非由社交媒体直接驱动,而是通过“风险感知消解”与“效能感知强化”两条路径间接实现。其中,风险感知的优先作用进一步验证了用户对AIGC工具的接受需以基础信任的建立为前提,而效能认知则成为后续行为转化的关键动力。除此之外,在高风险、高复杂性的技术推广过程中,传统的技术扩散逻辑需与风险决策机制深度耦合。社交媒体不仅可以通过透明化技术信息与安全认证降低用户对复杂性的顾虑,而且借助可观察性内容与可试性体验增强相对优势认知,从而形成“风险消解—效能强化”的协同扩散模式。这一发现拓展了技术扩散理论在社交媒体环境下的适用边界,为AIGC工具在公众中推广提供了“风险先行—效能跟进—动态适配”的科学传播策略框架,同时也为未来新兴技术的推广实践提供了理论支撑与现实指导。

【本文为2021年度国家社科基金重大项目“互联网环境下新闻理论范式创新研究”(批准号:21&ZD318)成果】

参考文献:

[1]高原,何建平,刘懿璇.ChatGPT用户行为驱动因素:技术接受与人际互动的实证研究[J].新媒体与网络,2024,1(04):48-62.DOI:10.20233/j.cnki.xmtwl.202404005.

[2]郭蕾蕾.生成式人工智能驱动教育变革:机制、风险及应对——以DeepSeek为例[J/OL].重庆高教研究,1-10[2025-03-17].http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1028.G4.20250310.1548.002.html.

[3] Rogers E M. Diffusion of Innovations[M]. 3rd ed. New York: Free Press, 1983.

[4]方兴东,王奔,钟祥铭.DeepSeek时刻:技术—传播—社会(TCS)框架与主流化鸿沟的跨越[J/OL].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2025,(04):1-11[2025-03-17].https://doi.org/10.14100/j.cnki.65-1039/g4.20250218.001.

[5]王奔,方兴东,钟祥铭.DeepSeek效应:科技创新的技术—资本—政治(TCP)范式与路径选择[J/OL].青年记者,1-10[2025-03-17].https://doi.org/10.15997/j.cnki.qnjz.20250221.001.

[6]蒋俏蕾,陈宗海,张自中,等.健康老龄化与媒介适老:媒介接触对老年人心理健康的影响研究[J].新闻与写作,2024(08):5-18.

[7]吴世文,石义彬.我国受众的媒介接触与其中国文化认同——以武汉市为例的经验研究[J].新闻与传播研究,2014,21(01):94-108+128.

[8]戴文静,焦晴.银龄守护:老年人健康信息采纳影响因素研究[J].科技传播,2024,16(18):133-139.DOI:10.16607/j.cnki.1674-6708.2024.18.035.

[9]铁翠香,余攀婷.“重要他人”:信息源接触对HPV疫苗接种意向的影响研究[J].科技传播,2024,16(24):104-112.DOI:10.16607/j.cnki.1674-6708.2024.24.009.

[10]龚婉祺,宋纪松.风险感知与信息支持:媒介接触对老年人健康行为意愿的影响研究[J].新闻与传播评论,2024,77(03):30-42.DOI:10.14086/j.cnki.xwycbpl.2024.03.003.

[11]司若,肖倩,庞胜楠.短视频对大学生健身塑形行为意图的影响研究[J/OL].北京航空航天大学学报(社会科学版),1-11[2025-03-17].https://doi.org/10.13766/j.bhsk.1008-2204.2024.0078.

[12]闫文捷,窦培育.偶遇中成长:社交媒体上的偶然性新闻接触与青少年政治社会化[J].新闻与写作,2023(10):92-104.

[13]张明新,万巧芸.主动寻找或偶然接触:社交媒体使用对青少年线下和线上政治参与的影响[J].现代传播(中国传媒大学学报),2024,46(01):74-83.DOI:10.19997/j.cnki.xdcb.2024.01.013.

[14]陈梁,谭心莹,翟禹迪.气候变化语境下公众信息搜寻与环保行为意愿研究——媒体影响机制与信息倦怠的作用[J].情报杂志,2024,43(08):182-189+207.

[15] Ajzen I, Fishbein M. A Bayesian analysis of attribution processes[J]. Psychological bulletin, 1975, 82(2): 261.

[16] Davis F D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology[J]. MIS quarterly,1989: 319-340.

[17] Pan X. Technology acceptance, technological self-efficacy, and attitude toward technology-based self-directed learning: learning motivation as a mediator[J]. Frontiers in Psychology, 2020, 11: 564294.

[18] Schepers J, Wetzels M. A meta-analysis of the technology acceptance model: Investigating subjective norm and moderation effects[J]. Information & management, 2007, 44(1): 90-103.

[19] King W R, He J. A meta-analysis of the technology acceptance model[J]. Information & management, 2006, 43(6): 740-755.

[20] Cak?r R, Solak E. Attitude of Turkish EFL learners towards e-learning through tam Model[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015, 176: 596-601.

[21] Maranguni? N, Grani? A. Technology acceptance model: a literature review from 1986 to 2013[J]. Universal access in the information society, 2015, 14: 81-95.

[22] Salloum S A, Alhamad A Q M, Al-Emran M, et al. Exploring students’ acceptance of e-learning through the development of a comprehensive technology acceptance model[J]. IEEE access, 2019, 7: 128445-128462.

[23] Nikou S A, Economides A A. Mobile-based assessment: Investigating the factors that influence behavioral intention to use[J]. Computers & Education, 2017, 109: 56-73.

[24] Hsieh J S C, Huang Y M, Wu W C V. Technological acceptance of LINE in flipped EFL oral training[J]. Computers in Human Behavior, 2017, 70: 178-190.

[25]高原,何建平,刘懿璇.ChatGPT用户行为驱动因素:技术接受与人际互动的实证研究[J].新媒体与网络,2024,1(04):48-62.DOI:10.20233/j.cnki.xmtwl.202404005.

[26]余菲,王儒.基于TAM与TTF整合模型的大学生对生成式人工智能的使用意愿研究[J].柳州职业技术学院学报,2024,24(06):80-86+106.DOI:10.16221/j.cnki.issn1671-1084.2024.06.013.

[27] Basri W S. Artificial Intelligence, Cyber Security Measures And Sme’s E-Operational Efficiency: Moderating Role Of Employees Perception Of Ai Usefulness[J]. Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, 2023, 6(4).

[28] Schwesig R, Brich I, Buder J, et al. Using artificial intelligence (AI)? Risk and opportunity perception of AI predict people’s willingness to use AI[J]. Journal of Risk Research, 2023, 26(10): 1053-1084.

[29] Mayeda A M, Boyd A D. Factors influencing public perceptions of hydropower projects: A systematic literature review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2020, 121: 109713.

[30] Huang L, Ban J, Sun K, et al. The influence of public perception on risk acceptance of the chemical industry and the assistance for risk communication[J]. Safety Science, 2013, 51(1): 232-240.

[31]曾繁旭,戴佳,王宇琦.技术风险VS感知风险:传播过程与风险社会放大[J].现代传播(中国传媒大学学报),2015,37(03):40-46.

[32] Ferrer R A, Klein W M P. Risk perceptions and health behavior[J]. Current opinion in psychology, 2015, 5: 85-89.

[33] Nikou S A, Economides A A. Mobile-based assessment: Investigating the factors that influence behavioral intention to use[J]. Computers & Education, 2017, 109: 56-73.

[34]唐俊玥,韩少华,张慧仪,等.基于整合TAM-TPB模型的老年人新能源车消费影响因素实证研究[J/OL].包装工程,1-13[2025-03-17].http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1094.TB.20250217.1309.002.html.

[35]芮牮,李林燕.媒介接触还是媒介互动:新媒体使用行为对健康类产品推广效果的影响研究[J].新闻春秋,2024(04):52-62.

[36] Zhang W, Sun L, Wang X, et al. The influence of AI word‐of‐mouth system on consumers" purchase behaviour: The mediating effect of risk perception[J]. Systems Research and Behavioral Science, 2022, 39(3): 516-530.

[37] Charalambous A, Giannakopoulou M, Bozas E, et al. Parallel and serial mediation analysis between pain, anxiety, depression, fatigue and nausea, vomiting and retching within a randomised controlled trial in patients with breast and prostate cancer[J]. BMJ open, 2019, 9(1): e026809.

[38]邝岩.社交媒体中的反智主义与科学传播——基于传播效果视角的链式中介作用[J].北京社会科学,2025(02):49-62.DOI:10.13262/j.bjsshkxy.bjshkx.250205.

[39] Li S, Liao W, Kim C, et al. Understanding the association between online social support obtainment and coping during a public crisis[J]. Journal of Health Communication, 2022, 27(5): 343-352.

[40]卢春天,张志坚.西北农村青年公共事务参与意愿——基于媒介接触和媒介信任的视角[J].当代青年研究,2017(03):99-105.

[41]芮牮,李林燕.媒介接触还是媒介互动:新媒体使用行为对健康类产品推广效果的影响研究[J].新闻春秋,2024(04):52-62.

[42] Li K. Determinants of college students’ actual use of AI-based systems: An extension of the technology acceptance model[J]. Sustainability, 2023, 15(6): 5221.

[43] Li W. A study on factors influencing designers’ behavioral intention in using AI-generated content for assisted design: Perceived anxiety, perceived risk, and UTAUT[J]. International Journal of Human–Computer Interaction, 2025, 41(2): 1064-1077.

[44] Peng X, Li J, Li W. The Influencing Factors of Young Designers’ Intentions to Continue Using Artificial Intelligence Generated Content Platforms[C]//International Conference on Human-Computer Interaction. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024: 46-67.

[45] Sweller J. Cognitive load theory[M]//Psychology of learning and motivation. Academic Press, 2011, 55: 37-76.

[46] Kahneman D, Tversky A. Prospect theory: An analysis of decision under risk[M]//Handbook of the fundamentals of financial decision making: Part I. 2013: 99-127.

[47] Maddux J E, Rogers R W. Protection motivation and self-efficacy: A revised theory of fear appeals and attitude change[J]. Journal of experimental social psychology, 1983, 19(5): 469-479.

[48] Kim P H, Cooper C D, Dirks K T, et al. Repairing trust with individuals vs. groups[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2013, 120(1): 1-14.

[49]方兴东,王奔,钟祥铭.DeepSeek时刻:技术—传播—社会(TCS)框架与主流化鸿沟的跨越[J/OL].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2025,(04):1-11[2025-03-17].https://doi.org/10.14100/j.cnki.65-1039/g4.20250218.001.

本文引用格式参考:

叶柳江,方兴东.DeepSeek浪潮形成的宏观与微观机制研究[J].青年记者,2025(04):50-58.