城市数字化转型、智慧化发展一直是城市治理体系和治理能力现代化建设的主线。《南京市城市数字治理若干规定》(以下简称《规定》)于5月1日起施行。这是全国首部城市数字治理的地方性法规。

在城市数字治理立法领域,为什么领跑的是南京呢?

“摸数字石头过河”,好经验亟须固化推广

答案A是:多年来,“摸着数字石头过河”,摸出来的一批先进经验和长效机制,已具备上升到法律层面进行固化的条件。

近年来,南京市委、市政府高度重视城市数字治理工作,把城市数字治理作为城市治理的一种新理念、新模式、新方法加以探索,且以政府令的形式,颁布了《政务数据管理暂行办法》《推进城市运行“一网统管”暂行办法》等制度措施。数字基础设施集约化建设、数据共享开放利用、“一网统管”“一网通办”等方面的先进经验,也亟待通过立法来固化、推广。

立法,还为的是收获一个答案B。此次立法,突破性地将国家顶层设计转化为地方性法规,打造特大城市数字化转型的“南京样板”,彰显服务国家战略的省会担当。

南京市数据局局长杨波告诉记者,这两年,国家、省级层面围绕城市数字治理,陆续出台了一揽子政策。好政策如何从“设计图”迅速变成“施工图”呢?南京市加速“数字南京”与“数字中国”战略的地方实践衔接。通过立法,更好地拥抱国家、省级相关政策落地生根、开花结果。例如,将《江苏省政务“一朵云”建设总体方案》《江苏省公共数据攻坚三年行动方案(2024—2026年)》提出的政务云管理、公共数据管理等新要求,以立法的形式,在南京这块土地上进行“精准滴灌”,确保省级政策精准生根。

打通难点堵点,让信息孤岛变成“数据大陆”

部门间一体化推进合力不足、公共数据质量不高、系统整合不全面……南京市在城市数字治理过程中还面临着一些难点和堵点问题,“这些问题制约全市整体数字治理水平的提升,影响城市治理的效率和效果。”南京市数据局相关负责人介绍说,《规定》共计27条,以 “小快灵” 立法为导向,立足南京实践,对平台建设、治理场景、监督保障等环节进行系统性规范,把一座座“信息孤岛”串联成一座超级“数据大陆”。

很多治理问题的症结,往往都回到一个点——“谁都管,谁都不管”。而要治理好一座近千万人口的特大城市,如此繁杂的系统工程,究竟由谁来牵头负责呢?牵牛要牵牛鼻子,《规定》第三条,对城市的“大小物管”的权责架构进行了明晰确认。由市政府对城市数字治理工作实施组织领导,市数据主管部门承担统筹数字治理的关键职责,有关部门和单位按照职责分工负责推进相关工作。市、区和江北新区、镇(街道)三级城市数字治理机构负责提供数字基础能力支持和数据服务。

要治理好眼前这座“数字大城”,既要靠职责、靠机器,更要靠人。什么人最关键?首席数据官。《规定》第二十五条明确,南京推行首席数据官制度,推动政府部门和各行业的数字化转型和协同发展。记者了解到,目前南京已在全市12个区及42家市级部门建立起一支首席数据官队伍。下一步将推动首席数据官队伍扩面,打造覆盖市、区、街道三级的首席数据官工作体系。首席数据官并不仅限于机关部门,还将在市级国有企业中探索实施,鼓励各区在企业中推广。

提升实战水平,城市运行既有速度也有温度

《规定》不仅遵循“小快灵”的立法导向,有针对性地解决“信息孤岛、数据烟囱”等突出问题,还突出数字技术在城市治理中的重要作用,涵盖人工智能、数据空间、物联感知等新兴领域。

在大家都很关心的“人工智能”领域,《规定》第十五条提出,拓展人工智能在城市治理过程的应用场景,提升公共安全、规划建设、城市管理、道路交通、生态环境等领域的智能化水平,深层次赋能城市治理。

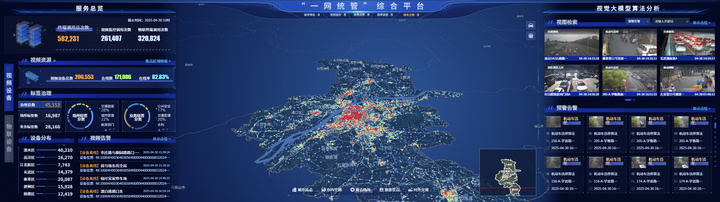

近年来,南京探索打造“城市之眼”感知系统融合平台,对整座城市实施“一网通管”,技术和能力在全国处于领先梯队。

这双“城市之眼”究竟有多犀利呢?记者在南京城市数字治理中心里看到,“一网统管”运行大屏上,画面不停闪动。工作人员可实时调取全城范围内高达20万路的人员与车辆通行视频流,“让城市每个角落都可以看见!”

“城市之眼”不仅视力好,而且感知力强。成功接入视频监控、消防水压监测、电子水位仪、可燃气体监测等67类30.6万台感知终端,实时收集全域各类信息,然后通过“AI大脑”的精细“加工”与“处理”,这座会思考的城市运行起来聪明又高效。

但南京并没有就此停步不前。“一网统管的实战成效,略显不足!” 南京市城市数字治理中心副主任顾颖坦言,市、区各业务部门还未真正融入“一网统管”体系,“条强块弱”的治理惯性,导致管理割裂、系统孤立的情况未得到根本扭转。

管理的痛点就是立法的发力点。《规定》第十八条明确要求,由市政府推动建立城市运行重大事件综合指挥调度机制。公安、生态环境、交通运输、水务、城市管理、文化和旅游、卫生健康、应急管理、市场监督管理、消防等部门和机构根据指挥调度需要,进驻城市数字治理机构,集中开展城市运行监测和指挥调度。强化重大事件场景的实战化演练,实现从“观看”到“实战”的转变。

人民城市人民建,人民城市为人民。《规定》还充分发挥民生“探头”的作用,构建有温度的数字治理新生态。

针对基层数据重复采集以及“系统门户多”“登录账号多”“系统密码多”等突出问题,促进数据直达基层,市有关部门应当向区、江北新区以及镇(街道)、村(社区)提供基层治理所需的公共数据,让基层把更多时间和精力放到服务群众上。

推进信息无障碍建设,为智能技术困难群体定制产品服务,消除数字鸿沟; 依托一体化政务服务平台实现 “一次认证、全网通办”,并通过联审联办提升服务效率……一系列条款,将技术赋能与人文关怀深度融合,从多元参与、适老化服务、便民政务、容错机制四个维度构建城市数字治理的“温度体系”,既保障了数字治理的高效推进,也确保不同群体都能共享数字红利。

既要享受数字化带来的便利生活,也要谨防数字“裸奔”的危害。《规定》还对数据安全上了“紧箍咒”。南京市数据局相关处室负责人表示,双管齐下,一靠制度严管,由市数据主管部门会同有关部门完善落实数据分类分级保护制度,制定重要数据目录和数据流通负面清单,构建风险监测、评估、预警和处置等风险控制机制。二靠市场手段,支持相关企业开展技术攻关,发展和提供数据安全产品和服务,共同来管好城市治理的“安全阀门”。

新华日报·交汇点记者 聂伟