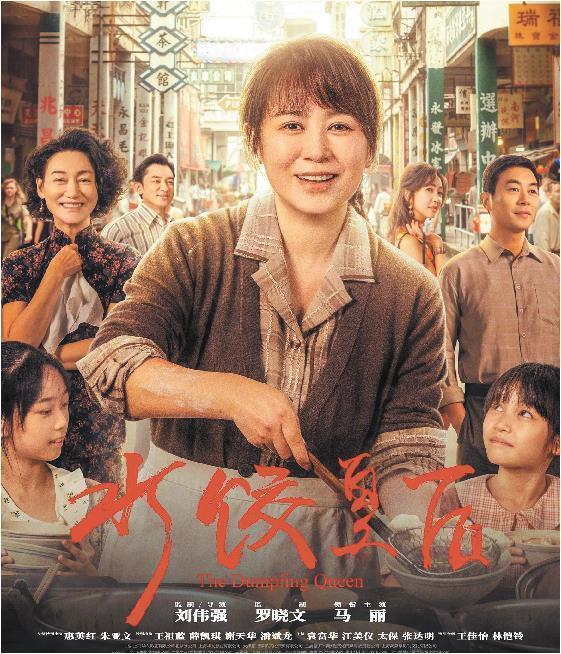

香港湾仔码头让我想起涨潮时的海风,咸涩中裹着烟火气。曾经,一位推着木车卖水饺的山东女人在这里站稳脚跟时,大概也闻过同样的海腥味。眼下,马丽主演的电影《水饺皇后》上映了,她系着围裙擀面皮的镜头,让我将多年前采访该片主人公原型、“湾仔码头”速冻食品品牌创始人、企业家臧健和的记忆翻找出来。

2009年10月,我刚参加工作不久,在山东华侨会馆“香港水饺皇后臧健和创业史展”的现场,见到了这位极具传奇色彩的女性。彼时,年过六旬的她端庄、和蔼,拥有山东人典型的“国泰民安”的仪态。

她在香港生活了30多年,但谈到家乡,仍然掩饰不住那份浓浓的乡情。“家乡的变化太大了,几个月不见就换了一个新模样。家乡培养了我坚韧、自强的品格,家乡人教会了我包水饺的传统手艺,让我能从湾仔码头走出来,干起来。”

臧健和的人生,拿的是“单身妈妈逆袭”的剧本。1977年,臧健和带着两个年幼的女儿来到香港,起初租住在只有4平方米的小屋里。母女三人靠臧健和做私人护士、酒楼洗碗工和电车擦洗工等杂工生活。在朋友的启发鼓励下,她想到凭借擅长的手艺包水饺挣钱养家。“在人生的最低谷,做水饺小贩是唯一的出路,我相信只要锻炼好我的山东手艺,不断琢磨迎合当地人的口味,就能让香港人爱上我包的饺子。”采访时,这段动情的话让我至今印象深刻。

于是,臧健和推着用捡来的木料做的小车,在人来人往的湾仔码头,架起了炉子,做起了小本生意。命运的齿轮就此转动。她包的水饺,馅料丰富、汁多味美,久而久之慕名前来的顾客越来越多,常常要排一个半钟头的队才能买到。由此,她创立了品牌“湾仔码头”。

有日资企业老板找到了她,提出发牌照、开工厂、提供设备等优厚条件,但作为交换,她必须在提供技术的同时,同意产品重新设计包装,以日资百货公司的产品名义来销售。臧健和拒绝了这个方案,始终坚持用自己的包装、商标,用批发价比零售价高出一块多港币的价格谈成了生意。这是被许多人后来称之为“品牌意识”的典型案例。从那以后,臧健和的饺子成功完成了在香港超市的铺货,并在1985年、1987年、1989年先后开办三家工厂。1991年,在香港贸发局举办的国际食品节上,湾仔码头“北京水饺”受到了中外嘉宾的一致好评,自此臧健和也被誉为香港“水饺皇后”。后来,“湾仔码头”不仅在中国内地各大城市进行扩张,还成功进驻了欧洲和美国市场。2017年,湾仔码头销售点遍布全国逾200个城市。

熟悉臧健和的人都叫她“臧姑娘”。这个称谓,也是外界对她敢闯敢拼、不向命运低头性格的高度认可。臧健和的人生故事,就是一部山东精神写就的奋斗史诗。她在逆境中淬炼坚韧品格,那种“扛得住”的毅力,似是“闯关东”拓荒精神的延续;在博弈中坚守自强风骨,面对“贴牌代工”的诱惑,不依附、不妥协,彰显了山东文化中“重义轻利”的精神内核。臧健和并未固守山东水饺的原有形态,将齐鲁风味与港式饮食文化融合,最终创造出跨越地域的美食。这种既坚守传统手艺、又拥抱市场需求的智慧,也是山东人坚持至今的“守正创新”思维的生动呈现。她用一碗水饺让世界看见:山东人的坚韧、自强与创新,永远是开拓者最强大的底气。

《水饺皇后》或许会以更加细腻和生动的笔触,刻画出臧健和人生的更多细节,让观众更加直观地感受到那份源自山东的坚韧与自强。而臧健和的故事,也是千万山东儿女在外拼搏奋斗的缩影。那无数的奋斗故事告诉我们,无论身处何地,只要心怀家乡,坚守信念,就能够克服一切困难,创造出属于自己的辉煌。

(大众新闻记者 田可新)