上海译文出版社和群岛图书联手打造的2025年开年重磅新书、托宾新作《长岛》现已全面上市。

从《布鲁克林》里背井离乡的小镇姑娘,到《长岛》中两个青春期孩子的母亲,艾丽丝始终徘徊在漂泊与回归、挚爱与痛失、个人的自由与责任之间。恩尼斯科西小镇上那些熟悉的面孔也轮番出场,交织出一部情感丰富的杰作。

近日,我们邀请到了本书的策划人彭伦、译者柏栎和读书博主渡边做客译文直播间,探讨托宾笔下的作品与人物,一起探索“恩尼斯科西宇宙”,看看这部《布鲁克林》的续作中,人物的情感波澜和命运走向。

上海译文出版社摘录了本次活动的精彩内容,与各位朋友分享:

01

彭伦:如果生活完美幸福

就没有故事可讲

大家都知道,现实中,真正完美且幸福的生活是很少的。当我得知托宾将写了一部《布鲁克林》续集时,我知道他肯定不会写艾丽丝过上了幸福的生活,他肯定会为她安排一些戏剧性的故事,婚姻中肯定会出现不幸,如果艾丽丝幸福,他就没有故事可讲。

在《布鲁克林》中,艾丽丝是一个比较被动、羞涩、内向的年轻姑娘。在《长岛》中,已经是中年人的艾丽丝则变得比较主动,她的主张是很强烈的,她不能接受丈夫的私生子未来进入这个家庭并且被婆婆接纳,因此她选择先回爱尔兰看望母亲,借机想一想未来的打算,但她始终无法接受托尼的私生子进入家庭的可能性。

我认为读《长岛》时观察艾丽丝的视角是很重要的切入点。我们会思考艾丽丝为何会发生这样的变化,一方面是她有了更多的生活阅历,另一方面,《布鲁克林》的背景是1950年代,《长岛》的背景是1970年代中期,这二十多年中,艾丽丝经历了美国社会巨大的变化,经历了民权运动、女性解放运动、反战等。因此我认为她或多或少受到了美国各种社会思潮的影响,变得更加进步。在小说中我们会看到她与她的公公发生了一次非常激烈的争吵,并且产生了隔阂。当然她争吵是为了保护孩子,她坚决反战。但其实我觉得她也是受到美国了进步思潮的影响,变得敢于表达自己的态度,这是我阅读《长岛》时得到的深刻印象。艾丽丝所经历的变化进而影响到她在小说中处理人际关系的一系列反应,包括在与婆婆、丈夫和其他人的对话中,始终处于进攻性或者主导性的角色,这是一个非常有趣的点。

02

柏栎:融不进的意大利家庭

回不去的爱尔兰家乡

无论在美国还是爱尔兰,艾丽丝都给我一种无枝可依的印象。她嫁给托尼之后,虽然在美国结婚生子25年,但是始终没有融入意大利人家庭。

关于你刚才提到的饭桌上发生的争吵,实际上这个家庭是那个年代大家长式的家庭。虽然他们的父亲要求所有人都服从,但是艾丽丝是一个不太会服从人的女人,她具有独立性,比较注重个人隐私和边界感。

她生活的地方是四幢房子围起来的地方,类似四合院。她自己和托尼住一栋房子,他的公公婆婆住一栋房子,托尼还有两个弟弟,他们分别住在另两栋房子,这样四栋房彼此间隔很近。

在这样的环境中,艾丽丝格格不入。其他人似乎都出生在意大利文化的家庭,包括托尼两个弟弟的妻子也都是意大利人,彼此关系比较好。艾丽丝对她们来说是外来者,关系不是特别亲密。艾丽丝一直不习惯于星期天大家聚餐,大家都在那边发言,她不知道应该说什么好。后来她与她公公在饭桌上发生了一次关于越战的争吵之后,她被告知不用再来参加家庭聚会。但因为她原本就不想参加,所以反而感到非常开心。

艾丽丝只有在自己的小家庭中与丈夫、儿子和女儿有亲密关系。然而在托尼出轨后,这种关系变得岌岌可危,她被迫离开这个地方,这时她才选择回家。恰好她的母亲要过八十大寿,她找到一个很好的借口回去看望母亲。虽然她已经25年没有回过爱尔兰,但是当她回去后,事情并不顺利,一方面是她与母亲的关系相处不佳——这里有背景,因为在《布鲁克林》最后艾丽丝几乎不辞而别,她几乎提前一天才通知母亲,第二天就突然离去。这是因为恩尼斯科西那边是人情社会,你突然在美国秘密结婚,对谁都没有告诉,甚至连你的母亲都蒙在鼓里。别人都以为她会留下来,会跟吉姆结婚,这时候她突然离开,这件事情让她母亲陷入一种尴尬的境地。

《长岛》里有个细节提到,她母亲一直到当年圣诞节过后才敢走上街头逛街。她的母亲感到非常尴尬和没有面子。在过去25年里,她的母亲对艾丽丝处于一种“不想与你多说话”的状态。虽然艾丽丝每个月都坚持给她母亲写信寄照片,但是她母亲几乎从来都不回信。实际上,她的母亲并不是不爱艾丽丝,只是处于一种“你伤害了我”的情绪中。

03

渡边:大家都会美化

自己没有做出的选择

《长岛》的戏剧性已经展示在前两页了。我们刚才提到托尼出轨的事情,在你打开书的前两页立刻就能看到。我们群里很多读者打开这本书后就说:“开头这么劲爆的吗?”“一上来就要这样吗?”

这其实是给我个人感触较深的一个话题。当时艾丽丝选择背井离乡,在家里还有姐姐和母亲的情况下独自远渡重洋,从爱尔兰小镇来到美国布鲁克林,在这里结识了意大利帅小伙托尼并且与他结婚,和他生育了两个孩子。

25年后,面对丈夫的出轨,艾丽丝被迫重新评估自己的生活,反思自己做出的人生选择的后果,确定当时的选择是否正确,以及选择的男人托尼是否正确。彭伦老师提到的《布鲁克林》中有一部分故事是艾丽丝因为姐姐去世重新返回老家与老家的男孩吉姆谈恋爱,最后与吉姆不辞而别,不告诉男朋友她在美国已经结婚,直接离开并且伤透吉姆的心。

当她重新返回老家时,又遇到吉姆,这时她面临一个人生选择,即回到老家爱尔兰重新开始一段新生活,还是继续接受已经出轨的老公,并且接盘以及抚养别人的孩子。

我们都知道人无法同时踏入两条河流,我相信很多人都会忍不住去考虑当初没有做出的选择是否更好,比如“当年我与ta在一起就好了”“如果我当初考到那个学校就好了”“如果我接了那个offer就好了”,大家都会美化自己没有做出的选择,这个点实际上很打动我。

当艾丽丝回来后,她与吉姆的重逢会碰撞出怎样的火花,以及艾丽丝如何处理自己这段前任关系,我认为这是本书中特别牵动人心的一条线。

04

渡边:托宾擅长在我们

熟视无睹的细节上打动人心

如果像我一样生活在小村子,村子里所有人都认识所有人。你的一举一动,你家里发生的任何事情,都会成为其他人家里餐桌上的谈资。例如,别人都是20多岁结婚,而你到30多岁还没有结婚,你肯定每年都会成为整个村子里的谈资。大家会反复说,谁家的谁谁都这么大了,还没有结婚。

这种压力在《长岛》里也特别真实地存在着。我认为有很多地方正如你刚才所说,非常能共情。艾丽丝为自己的生活和人生做出了决定,她决定返回美国寻找新生活,这个决定却让她在爱尔兰老家的老母亲抬不起头来。我认为直播间里很多朋友都能感同身受,如果你现在还在上海、北京打拼,马上春节回家,你肯定会特别不想回家,你可能就让家里的老父亲、老母亲在村子里或者镇子上无法抬头。你在上海还在上学、打工,没有按照家族的意志和大多数人的意愿在家里结婚生子。我认为这个东西真的太能引发共情了。

艾丽丝从美国回来后见到了南希,南希是她在20多岁时最好的闺蜜。这时她们两个见面聊了一点就是寒暄叙旧,叙完旧之后托宾开始写道,艾丽丝走后,南希突然心生愤恨,她很恨艾丽丝当年是突然之间不辞而别,就是你为什么不跟我打声招呼就走了,你把我自己留在这个小地方,你自己又回到美国了。

接着描写南希回到厨房时,似乎第一次注意到她家的厨房是多么寒碜,沥光板台面全部开裂,沥水台上堆放着脏的盘子和餐具,窗户也需要清洁。南希拿起碟子卖力地擦洗,仿佛这能改变什么。因为艾丽丝突然到来,她都没有换好衣服,所以她又在镜子里面瞅了一眼自己,下定决心以后白天穿衣一定要精心挑选,不能随便从衣柜里拿出一件合身的就穿上。我认为这个段落如果不是托宾,很多作家可能都不会想到也不会去写,其实就特别的细致。也只有那些非常细心思考和反思的读者才会注意到这些细节,并且容易被打动。

当你遇到一个曾经与你是同学和发小的人,她现在混得很好,过年回来时穿着一身名牌走到你前面从容自如地打招呼聊天,聊完天后你会突然反思自己穿得好寒碜。我认为托宾在写小说时会给我们一些这样的镜子,让我们发现熟视无睹或者从未想到的地方,这些地方特别打动人心。

三线并行,视角互现

一部可以作为写作课范本的小说

彭伦:托宾在《长岛》里采用三个人的视角讲述一件事情的不同侧面,我认为这是让我印象最深刻的不同写法。整个《长岛》节奏非常快,故事发生在短时间内,艾丽丝从美国回到老家,再到她的一对子女过了几个星期来到爱尔兰;而《布鲁克林》这个时间段比较长,大概有一年多的时间。

渡边:柏老师,这两本书在写法上有何不同?

柏栎:最大的不同在于托宾第一次在《长岛》里采用三个人物的视角,这在他以前的小说中从未出现过。这不仅是与《布鲁克林》的不同,而且区别于他以前所有的作品。之前托宾写小说,几乎一直采用单一视角,单一有限视角给人一种特定的感觉,叙述者的面目可能较模糊,被叙述的对象非常清晰。因此有人认为小说中的配角形象非常生动鲜明,但叙述者很难用几个词或者几句话概括。然而《长岛》采用了三个视角,并且会用三个视角描写同一场景。

例如渡边老师刚刚提到的艾丽丝与吉姆第一次碰面,吉姆站在街道的一头,艾丽丝在街道另一头走过去,两个人都假装没有看到对方。这个场景首先从艾丽丝的角度描写了她自己的心理活动,之后又从吉姆的角度描写吉姆的心理活动。这两个视角并列,使场景显得非常丰富。

渡边:我认为这本书特别适合作为写作课的范本,其中包含一些技法的运用,尤其是当他设计一些用三个视角的人物的写法时,会刻意让这三条线同时行进。他们三个人的行为加上心理有时交错、交叉、碰到,有时又平行错开。这种错开会让读者读得特别揪心。尤其是这本书的一个巧思,也是编辑的一个巧思,不知道是否有看书的朋友打开看了,内封上是一个电话亭。当你看完故事后,大概看到电话亭就会觉得设计很巧妙。

我刚才提到的三个人物,他们像在暗夜中的三条光线一样,或者有时候交错,有时候错开。有一次的交错发生在电话亭,晚上艾丽丝去电话亭,后来又有人去电话亭,不同的人在不同的时间段赶到电话亭,但是在电话亭发生了一些只有读者能够看到的巧妙的、细微的情感交错。我认为这种交错的时刻是托宾小说特别迷人的地方。

//

相关荐读

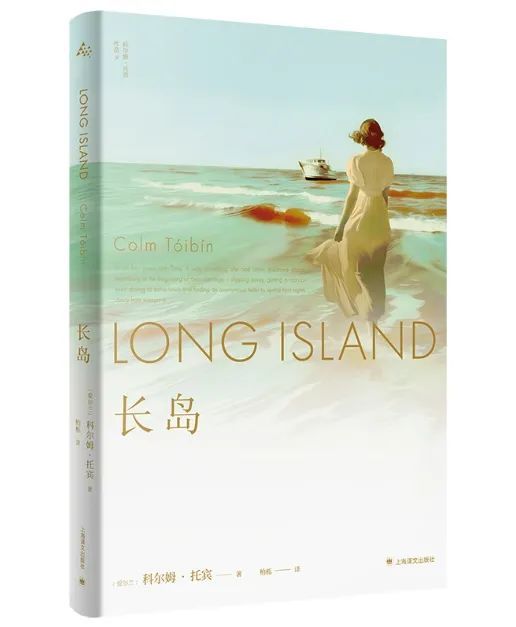

《长岛》

[爱尔兰]科尔姆·托宾 著

柏栎 译

上海译文出版社

《长岛》是《布鲁克林》的续篇,续写了艾丽丝在和托尼结婚生子、搬去长岛之后的生活。他们的关系出现危机,艾丽丝不愿抚养托尼和婚外情对象所生的私生子,回到了爱尔兰的家乡。在那里,她重逢了旧时闺蜜南希和旧日恋人吉姆,却不知道这两个人已经有了结婚计划。吉姆和艾丽丝旧情复燃,故事变得更加错综复杂……故事以三位主人公的视角交替叙述,“恩尼斯科西宇宙”中的角色轮番登场,整个故事围绕着爱情、家庭和个人选择展开,深刻刻画了人性的复杂性和情感的多面性。

丨作者简介丨

科尔姆·托宾,爱尔兰当代著名作家。他1955年生于爱尔兰韦克斯福德郡恩尼斯科西镇。毕业于都柏林大学。自1990年发表第一部小说《南方》以来,托宾已出版十一部长篇小说,两部短篇小说集,一部诗集,多部戏剧、游记、散文集。《黑水灯塔船》(1999)《大师》(2004)、《马利亚的自白》(2012)都入围布克奖决选名单,《大师》荣获2006年度都柏林国际文学奖等文学奖。《布鲁克林》获2009年度英国科斯塔最佳小说奖。《魔术师》荣获2022年度英国弗里欧文学奖。2011年,英国《观察家报》将托宾选入“英国最重要的三百位知识分子”,同年,他获得爱尔兰笔会文学奖,以表彰他对爱尔兰文学做出的贡献。2014年,他当选美国艺术与文学院外籍荣誉院士。2021年,他获得大卫·科恩文学奖。

目前,托宾担任哥伦比亚大学英文与比较文学系Irene and Sidney B.Silverman 人文讲席教授,2017年至2022年担任利物浦大学校监。2022年,他被爱尔兰艺术理事会任命为爱尔兰桂冠小说家(2022-2024)。

转编自【上海译文】