“我是一名医生,每天上班工作忙,下班带孩子,几乎没时间运动,骑行正好让我兼顾工作和运动。”从蠡湖到无锡市区,每天约15公里、30多分钟的骑行时间里,自行车骑行爱好者王骁通过骑行巧妙地平衡工作与健康双重需求。

今年6月3日是联合国设定的第七届“世界自行车日”,该日鼓励各国在社会成员中推广自行车,以此增强身心健康和福祉。去年“世界自行车日”前夕,无锡发布《无锡自行车友好城市近期建设规划》(以下简称《规划》),旨在完善无锡自行车系统,营造安全、舒适、自由的骑行环境。无锡也是江苏13个设区市中首个发布自行车友好城市建设专项规划的城市。

《规划》由无锡市自然资源和规划局联合北京宇恒可持续交通研究中心、中国城市规划设计研究院以及无锡市规划设计研究院等编制。《规划》落地一年,给无锡城市交通带来哪些变化?记者实地探访发现一个正向关联——骑行越是舒心顺畅,城市交通则越通畅无阻。

市民游客在无锡的自行车专用道路上骑行

需求旺盛:骑行“热”席卷而来

骑行路上,王骁感觉身旁的骑行爱好者越来越多了,上下班高峰机动车道路也没有以前拥堵了。从2015年,王骁就开始爱上骑行。眼看着这两年骑行“热”起来,国产骑行产业也迎头赶上并展现出强大的发展势头。“无锡城市的骑行道路越来越连贯顺畅,尤其是山水湖泊周边新添不少彩色骑行道路,对休闲骑行者很友好。”王骁感叹道。

和王骁一样,通勤骑行成为不少上班族的选择。对于乘坐公共交通通勤的人来说,骑行可以打通通勤的“最后一公里”。根据无锡市自然资源和规划局的调查,无锡早高峰骑行的人群中,有58%的人骑行区间在一公里之内。而早高峰骑行终点呈现以老城、大学城、太湖广场以及人民医院周边为主要目的地的特征。

在能源气候危机下,绿色出行愈发重要,城市非机动车交通系统不断完善,共享单车普及推广,多方位提升自行车出行品质。近年来,无锡响应国家“双碳”战略,积极发展绿色交通。2016年,无锡入选全国首批“绿色交通城市”,是江苏首个入选城市,并在2020年成为绿色出行创建城市。环太湖国际公路自行车赛以及大运河旅游博览会“行大运”骑行等活动多次在无锡举办。

放眼世界,自行车友好是城市发展到一定阶段的结果。“自行车出行可以减少碳排放,缓解交通拥堵,不仅是绿色交通的重要组成部分,同时也是有益身心健康的运动方式。”牵头规划编制《规划》的北京宇恒可持续交通研究中心规划师王赫说,自行车出行拥有诸多好处,如今不少国外城市都有浓厚骑行文化氛围。例如,在世界著名的自行车友好城市哥本哈根,有近一半居民使用自行车通勤。在荷兰,小学生毕业前要参加交通考试,80%的小学会要求学生参加骑行“路考”,以此加强安全教育。

当前是创建自行车友好城市的好时机。南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司董事长杨涛介绍,最近十年,自行车文化悄然复兴,年轻人逐渐爱上骑行。20世纪的后十年至21世纪的前十年,我国经历机动车大量增加、自行车大量缩减的阶段,有些省份甚至设置自行车禁行路段,将自行车当作一种负面出行方式看待,似乎城市交通拥堵、事故是自行车造成的,实则不然。

北大国土空间规划设计研究院常务副院长王昊曾参与编制《规划》,她认为自行车友好城市的建设可以通过提供全龄友好、无障碍的慢行环境,体现人文关怀,让城市里的老人、儿童、健身爱好者都能受益,城市也会因此更安全、更有活力。我国不少城市已进入以存量高质量发展为主的发展阶段,自行车友好城市的建设也是城市治理能力现代化的一个体现。“无锡在自行车道等硬件建设方面已经有了很好的基础,我们也期待着通过《规划》的实施,健全和优化政策管理和公众参与,通过解决细节问题,让骑行回归城市,为全国做一个示范。”王昊说。

无锡自行车骑行现场

“探路”一年:骑行路线畅通体验变佳

自行车友好城市建设专项规划落地一年,自行车友好城市怎么建?

格局适中、山水相依、城湖相映,“底子好,适合骑行”是无锡发展自行车友好城市的基础。无锡别称“龟背城”,从高空俯瞰,太湖等湖泊、京杭运河等河流、惠山等山体,让无锡像布满纹路的龟背。自西汉至今两千多年来,无锡历史城区地址从未变更,3.64平方公里龟背古城得到较好保留,运河抱城格局犹存。

骑行系统的搭建,将无锡的山水历史资源“送”到居民身边。

从大溪港湿地公园到贡湖湾湿地公园、小竹山,后经红沙湾、三国城水浒城,再到鼋头渚、蠡湖大桥,最终到金匮公园,近日小陈用时约4小时,骑过这段全长约65公里的路线,这是她心目中的“无锡最美骑行路线”。她说:“一路自行车骑行路线畅通无阻没有间断,交通标识很清晰,无锡山水尽收眼底。”

今年5月,位于无锡新吴区的大运河沿线景观提升项目一期工程已完工,一条8公里长的骑行道“上新”,串联花园、驿站、篮球场等功能场所。骑行路上可领略现代和历史的交融,一边是热闹繁忙的大运河,另一边是车水马龙的运河西路。沿着运河边骑行成为附近居民的新时尚,给快节奏的都市生活增添“慢一拍”的温情。

借助老城更新和新城建设,无锡在环湖路、惠源路、小娄巷等示范段“打样”,将自行车友好理念融入城建。

站在今年新开通的无锡高浪路上,记者看到,道路路权明晰,约2.5米的人行道高于路面,非机动车道上用彩色环保陶瓷颗粒铺设清晰标识,分为2.5米宽的电动车道和2米宽的自行车道,打造城市主干道沿线的“骑行空间”。

过去一年,类似的慢行系统已逐步落地,成为无锡城市道路交通中的重要部分。在绿道上用白色标识清晰地分隔成两部分,一半步道,一半骑行道,留出各自空间。

市民骑行在自行车专用道路上

安全是底线,连续是要求,全民友好是未来。在无锡,骑友将“安全”“连续”和“全民友好”选为自行车友好城市建设的关键词。十里芳堤自行车道被称为“最美景观道”,与之相连的环湖路拥有极佳自然景观,此前因缺少自行车道,骑行者只能借用步行道通过。于是,无锡在环湖路和十里芳堤之间铺设一条环湖骑行路,全长约十公里,断了的骑行道路连上了。

立交桥、快速路方便了机动车通行,但不应该成为道路两旁市民骑行跨越的天堑。在金城公铁立交会合处,无锡建设了螺旋式骑行道路,桥两边市民骑行不再受阻。

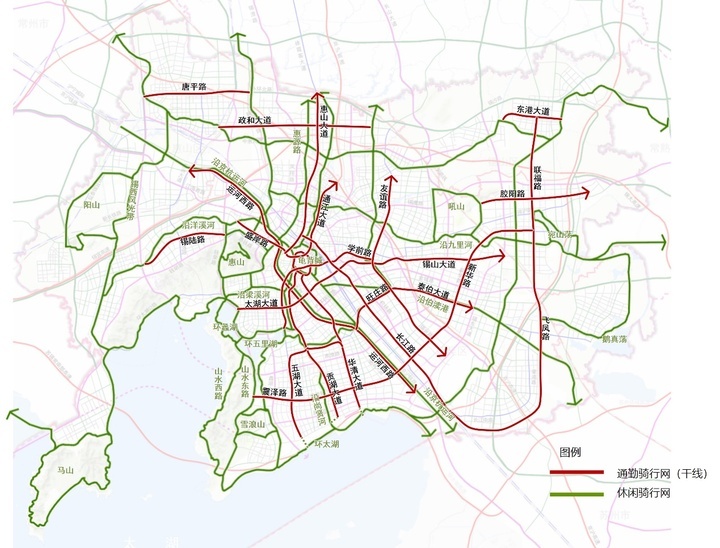

基于对市民游客的需求调研,目前无锡编织了“通勤+休闲”两张骑行网,其中通勤骑行网以交通连续和便捷服务优先,以老城为中心的南北、东西向贯通性廊道初步显现。休闲骑行网则弱交通性,更强调品质,形成“山水连城”休闲骑行网络。用自行车道串联起森林公园、郊野公园、城市公园,无锡也用骑行道为太湖、蠡湖、大运河等自然资源“描边”。目前,无锡70%的主次干路设有非机动车道,90%的自行车道设有绿化带等物理隔离,全城已基本做到畅骑无阻。

图为无锡通勤叠加休闲两张骑行网

自行车友好城市建设是无锡交通发展转型的关键环节,要引导市民广泛地利用自行车这种绿色低碳健康的方式出行。中国城市规划设计研究院上海分院交通所主任工程师邹歆介绍,无锡应通过“网络构建、轨道衔接、品质提升、管理优化”等打通自行车友好城市建设的全链条。根据市民出行需求,在地铁站以及人流较大地区规划非机动车停车位泊位,在自行车流量较大的路段与路口提升骑行体验与安全性,助力城市交通可持续发展。

图为无锡周新苑地铁站外设置的非机动车停车空间

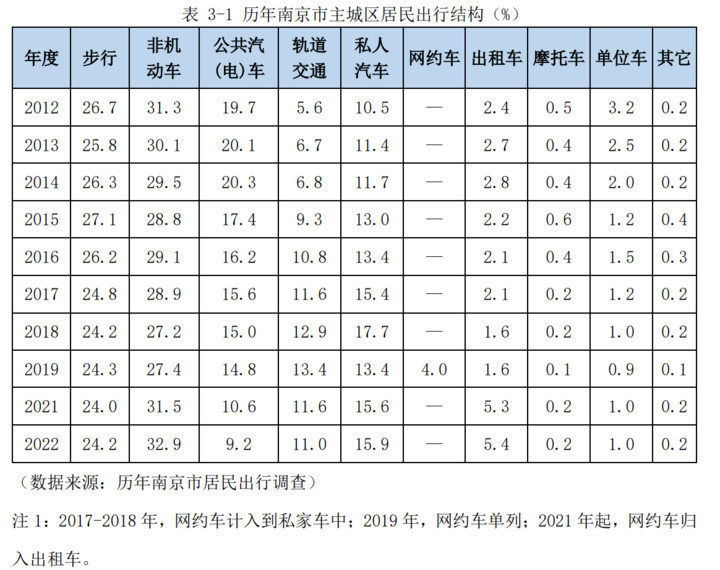

纵观全国,在自行车友好方面,江苏一直是“优等生”。“江苏一直推崇、鼓励和保护绿色出行方式,自行车网络系统也一直完好,大部分城市自行车出行率都保持在20%以上,其中南京的自行车出行分担率更是超过30%,作为人口近千万的特大城市很了不起。”杨涛说,正因为这样,江苏各级城市与全国同类城市相比,道路交通拥堵指数较低。

图为历年南京市主城区居民出行结构 摘自《2023南京交通发展年度报告》

微观考验:自行车路权亟待提升

自行车友好不仅看数据指标,还要听居民游客的感受。落实到个体的骑行舒适度体验,考验的则是城市对自行车更微观的设施、路权与环境——主要表现在骑行道路系统的完整性、连续性、安全性、舒适性,以及停车的便利性等方面。

人流量大且道路相对狭窄的老城区,往往成了自行车停放混乱区域,亟须缓解机动车、电动车和自行车的路权冲突。

王昊认为,城市建设发展已经摆脱过去粗放式的发展,近年来各地发现,仅仅是快速建设,已不能满足城市高质量发展需要。她建议,各地应鼓励低影响、低造价的改造方式,只要瞄准骑行“痛点”,就能低成本地让城市骑行感受更好。

在不少城市商业集聚区,都存在空间过度商业化等问题,有些原本应该供给自行车停车的空间,却被用作收费的机动车停车空间。短期来看,这样可以增加停车收费,但长期来看,却让城市交通进入一个怪圈——机动车停车位增加,进入该区域的机动车增加,加剧周边道路拥堵和停车难题,城市交通走入“死胡同”。反之,如果将这些地方用作自行车停车,可以做到三方共赢——居民游客更有获得感,区域内消费力增强,城市形象有提升。

出发一年回头看,在推动自行车回归城市的进程中,无锡仍面临着“无路可行”“无处可停”等现实问题,这些也是不少城市的共性问题。老城局部骑行路权缺失安全性,便捷度仍有待提升,地铁站点外缺乏充足的自行车停车区,影响着骑行直观体验。

无锡市规划设计研究院副院长吴堃介绍,无锡已经在部分人流量较大的地方试点改造。在中山路商业街及周边地区开展慢行停车整治,将沿街占道的自行车停放区转移到背街小巷,提升城市规划外形的舒适度。在恒隆广场等标志性商业建筑内的夹层内,无锡设置非机动车停放区,一个夹层可以容纳数千辆非机动车。

保障骑行的“独立路权”是当前亟须破解的一大难题。在无锡惠源路,作为惠山核心区道路系统重要组成部分、南北重要轴线,却面临自行车道与行人共用一条路的问题,骑行便利打“折扣”。对此,无锡出了整治方案,压缩两侧绿化隔离带,将非机动车道与步行道分离,二者分别都是3.5米,更好地保障骑行和步行安全。

老城空间有限,对于实在腾挪不出骑行专用车道的区域,无锡提倡设置共享车道。在这类道路上,设有限速、慢行优先等标识,路权优先交给步行和骑行,机动车像进入“别人家后院”一样,可以通过,但速度应再慢一点。

无锡开门做规划,让自行车友好城市规划建设“活”起来,自《规划》编制以来,已收到市民游客建议超两千条,建议主要集中在完善自行车道系统、增设骑行路线、丰富骑行赛事活动、便捷共享单车停放等方面。如今,骑行者还可以继续通过“路见”App继续反馈骑行中遇到的问题。王赫说,“路见”App就像是无锡骑行圈的“12345”,让骑行者可以随时随地反馈意见,这些意见是无锡自行车友好城市建设的重要参考。

“当前,我们应认真研究的是自行车友好的政策供给。参考国外,他们发展到城市化后半程时,做的大量工作是政策规划,合理调控抑制过度机动车出行依赖,大力倡导、积极推动自行车友好城市示范创建,滚动发布3年或5年期的城市综合交通实施方案。”杨涛建议,下一步,江苏应试点研究交通高质量发展治理政策措施,从全省层面采取自行车友好城市建设专项行动,例如减少不恰当的路边机动车停车,腾出空间让自行车道路更连贯安全。

新华日报·交汇点记者 刘春 程晓琳 张宣

图片由受访者提供