不久前,上海市演出行业协会公布了新一轮100家上海演艺新空间名单,其中有观众熟悉的世茂广场星空间、INS Comedy喜剧中心、笑乐汇演艺新空间等。演艺新空间是非标剧场,是上海率全国之先、顺应城市更新的脚步,利用各种零散空间打造的多样态表演场所。

自2020年8月亚洲大厦“星空间1号”开业以来的不到4年间,逐渐被约定俗成命名的“演艺新空间”,已形成了具有较大规模、广泛影响的新型演艺业态。与此同时,演艺新空间也塑造和发展出演艺新形式:有沉浸式观演,如上海开心麻花选择在商业综合体长期驻演沉浸式喜剧;有多空间集聚模式,如“演艺大世界”范围内的新空间聚合体不断拓展,亚洲大厦、大世界、第一百货、世茂广场“四点”构成演艺新空间观演地标圈;有文旅打卡网红景点,如朱家角课植园园林水上剧场、宝山瑜音阁古戏楼等,观演联动打卡景区景点旅游观光;还有多业态跨界创新,如朵云书院·戏剧店投资青年导演出品的原创沉浸式戏剧。

人类表演艺术的丰富性,是以演出空间的多样态为基础的。今天,随着新的空间的建成,随着多媒体及数字化技术的进入,新的演剧时代已经悄然来临。

南京路上的演艺文化新地标

南京路上的演艺文化新地标

从镜框式舞台走向新空间

20世纪之前,受生产力和经济发展水平的影响,中国戏曲处在唱戏时代。戏曲演出呈现原始的多样态表演空间,如勾栏、瓦舍、厅堂、水榭、庙台、街头、田野、集市以及戏楼、戏园子等。

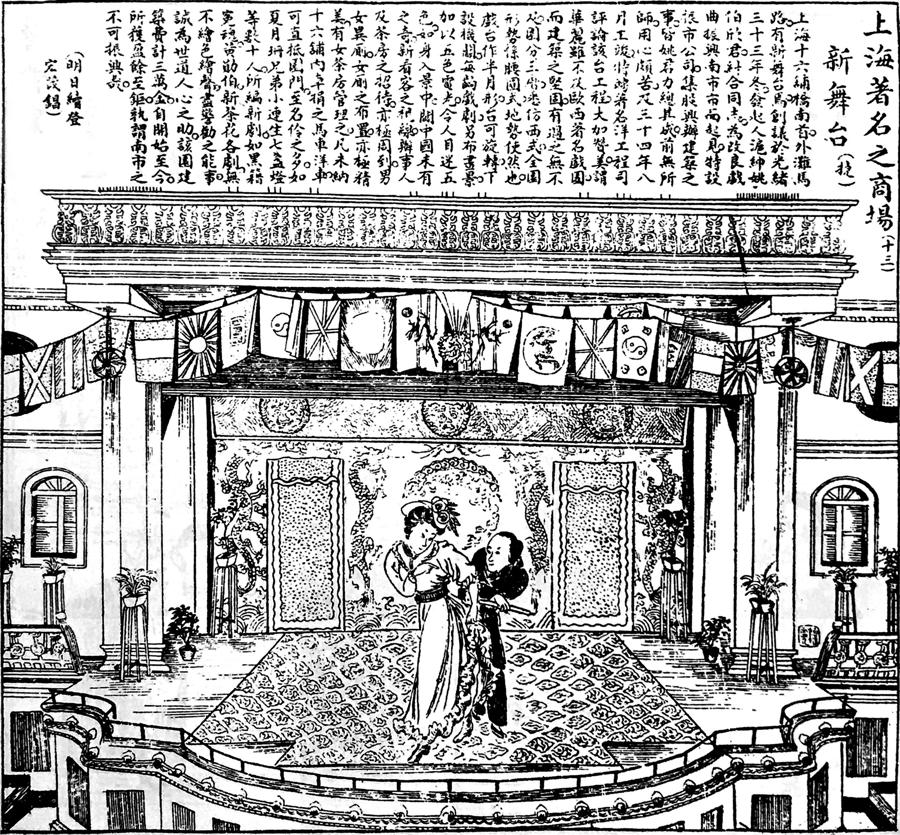

一个多世纪的时间,上海经历了“唱戏时代”“演戏时代”“演艺时代”“演播时代”四个时代。1908年,欧洲镜框式舞台剧场被引入中国,在上海建造了第一座有别于戏园子等传统演出场所的剧场——上海新舞台。“新舞台”既是一座新建剧场的名称,也是一种新型剧场的统称。在“新舞台”的演剧空间里,出现了综合艺术的欣赏标准,出现了编剧、导演、舞美设计、作曲等现代戏剧概念。于是,中国戏曲便从注重声腔的“唱戏时代”进入到讲究综合艺术的“演戏时代”,中国戏剧的“剧场化”运动横贯了20世纪的100年。

1909年《图画日报》图片《上海著名之商场•新舞台》

1909年《图画日报》图片《上海著名之商场•新舞台》

1998年,中国第一座现代化大剧院上海大剧院在上海落成,中国戏剧从刻板的镜框式舞台剧场里挣脱出来,进入到表现力更加丰富的现代科技演艺空间,在以现代商业形式的音乐剧为演出主体的大剧院里,中国戏剧在更开阔的表演空间里已不仅仅满足于唱故事、演故事,而是更自觉更艺术地张扬民族化、地域化的表演个性,开拓戏剧故事的精神境界和人性内涵。在走出单一的镜框式舞台剧场的同时,小剧场、沉浸式、山水景观体验式,以及曾经的园林、古戏台等演出空间次第打开,中国演艺业在世纪交汇的时期从传统的“唱戏时代”“演戏时代”,逐步进入“演艺时代”。

以亚洲大厦“星空间”为原点迅速发展起来的上海演艺新空间,其演艺形态和观赏方式不拘一格、千姿百态,同时具有唱戏、演戏、演艺、演播特征。在上海大剧院、上海文化广场、东方艺术中心以及即将落成的上海大歌剧院等现代演艺大剧院的映衬下,上海这座城市里的各种演艺新空间星罗棋布。随着小型驻场演出的蓬勃发展、品牌化和集群化效应的显现,亚洲大厦仅用一年多时间,上海大世界仅用数月时间,完成了从闲置办公楼、冷清展示馆到新晋文化地标和网红打卡点的转变。

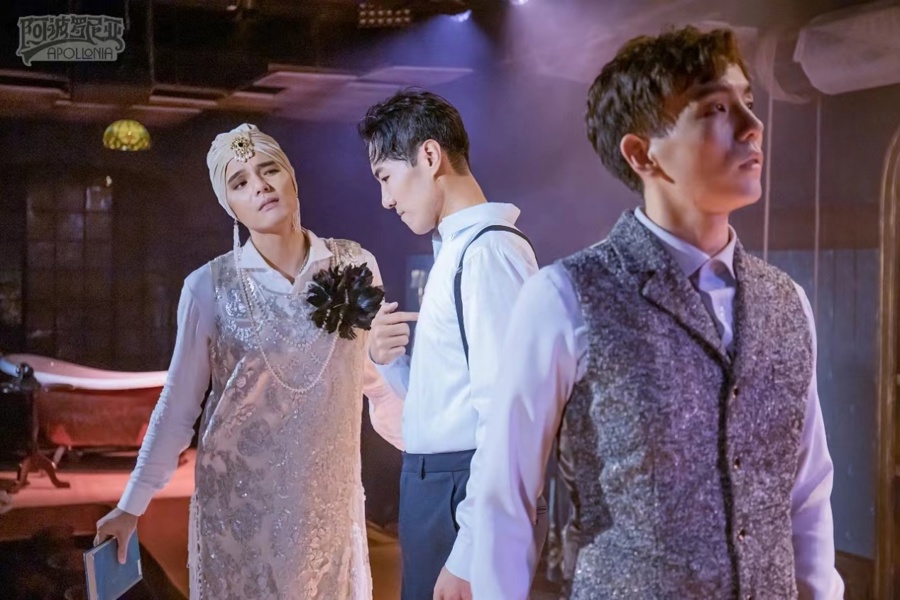

如亚洲大厦根据年轻白领群体的欣赏习惯推出大量沉浸式驻场演出,其中首个驻场亚洲大厦里的演艺空间的音乐剧《阿波罗尼亚》和它的姐妹篇《桑塔露琪亚》等已成为火遍全国的爆款剧目。到2024年,亚洲大厦里的演艺空间扩展到19个,总面积达4700平方米,俨然成为“立体百老汇”。看其楼层指示牌,喜剧盒子、复合剧场、金广发剧场……从音乐剧、话剧、脱口秀到舞剧,各种演艺类型填满了大厦的每个空间。更值得关注的是,随着亚洲大厦品牌效应的逐步外溢,演艺新空间向其周边商业体不断拓展,而演艺市场的蓬勃发展也促成了周边文商旅的深度融合。

《桑塔露琪亚》赌场沉浸式布景

《桑塔露琪亚》赌场沉浸式布景

“演播时代”重构表演方式

2019年出现的疫情,客观上助推了演艺业向自由流动的开放式演艺空间的回归。密闭的剧场本来就不应该成为表演艺术的唯一场所。与此同时,随着线上的直播、转播和首演,加之网络时代演艺形态的发展,中国戏剧迎来了一个更加新颖的演艺时代,即“演播时代”。互联网技术催生戏剧演播行为,虚拟化演艺新空间开始出现,一批习惯刷视频的年轻观众带动了新审美潮流。疫情更使舞台艺术的传播方式受到极大挑战。凡此种种,促使我们进行思考,演出是不是只能在密闭的剧场空间完成?能不能在线上完成演出?线上演出是否也能达到现场交流的效果?

在一个全媒体的高科技时代,随着当代观众审美需求的提升,戏剧创作不能再仅仅从创排有一定思想内涵的作品着眼,而需兼带思考如何变换表演形式和传播方式以争取更多的观众,尤其是全媒体时代成长起来的当代年轻观众。就线上演出而言,未来的戏剧很可能出现在虚拟剧场——观众可以进入线上戏院,选择不同的剧种、剧目,戴上高科技视听设备进行观赏。就如我们看足球世界杯比赛,并不需要到现场才能观看,对于全球数以亿计的足球迷来说,能够看现场比赛的是少数,好在,线上比赛的精彩程度并不比现场要差,有时现场看不清楚的细节还要问线上的观众。如今,直播重要的体育赛事已成为一门独特的技术甚至艺术。

上海的户外演艺新空间

上海的户外演艺新空间

这两年,我们先后纪念了徐玉兰、袁雪芬、傅全香、范瑞娟等越剧表演艺术家的百岁诞辰。其实真正现场看过她们的演出,尤其看过她们芳华时代现场演出的观众非常有限,更多的观众是通过欣赏她们拍摄的电影《梁山伯与祝英台》《红楼梦》而喜欢上越剧和喜欢上她们的。沪剧演员茅善玉、黄梅戏演员韩再芬也是借助她们主演的电视剧而名扬全国的。最近浙江青年越剧演员陈丽君更是通过线上的亿万流量而火爆出圈。

但是,“演播时代”的主要标志,并不是将线下的剧场演出直接转换成线上播出,或者线上线下一起播出那么简单。便捷的传播渠道、广泛的触达面是网络视听平台的核心优势,线下演出转为线上播出,并非简单的媒介转换,二者在内容呈现、传播方式等方面也存在较大差异。因此,戏剧人一直在为实现舞台艺术传播的转型进行各种努力。中国国家话剧院不久前尝试推出线上演播品牌“CNT现场(中国国家话剧院现场)”并发布首部“CNT现场”作品,实现了观众在网上就可观看话剧的美好愿望。

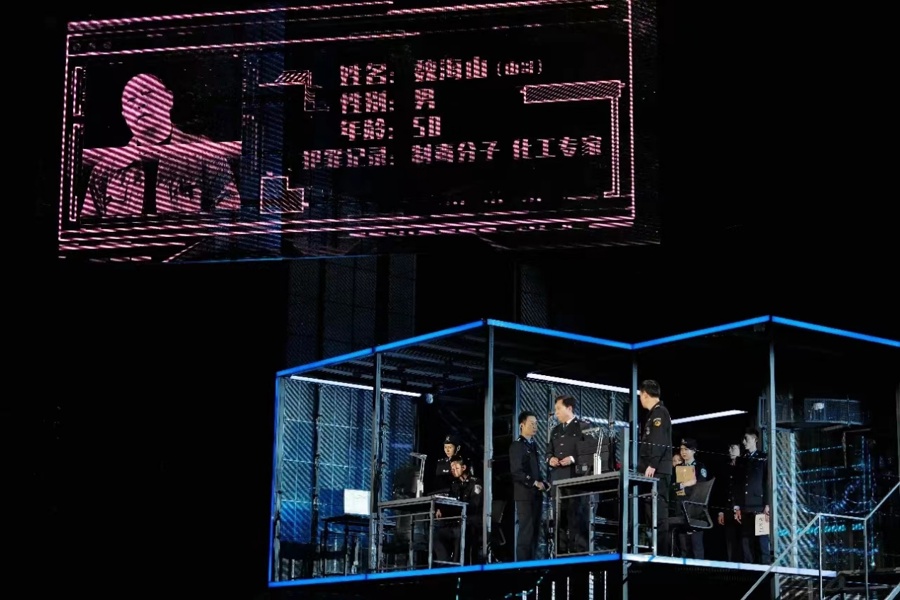

首部“CNT”现场作品《英雄时代》剧照

首部“CNT”现场作品《英雄时代》剧照

用中国国家话剧院院长田沁鑫的话说,“CNT现场”就是通过数字化、多讯道、多机位实时拍摄与切换,稳定、低延时的5G传输技术和VR、XR等数字内容加载,实现制作、传输、观看端的数字化升级,以高度还原的现场感、沉浸式的视听效果和自主切换的视角,为线上观众重新定义戏剧现场。

而上海则在闹市中心——南京东路世纪广场打造了沉浸式虚实交互数字IP演绎中心the boxx。这个演艺新空间上演的首部剧目就是虚实融合的数字光影互动剧《追光之城》,由专业的声光电智控系统、多媒体数字内容与真人舞蹈演员的演绎相结合演出,通过空间交互、区块链、全息动捕、生成式人工智能等技术增加互动性,让佩戴智能穿戴设备的观众获得更好的观赏效果。

戏剧的多种“重返”

当下,演艺界人士正以一种从未有过的认真态度了解什么叫多维全息的演艺空间、什么叫真正的演艺网络传播。这是因为,今天的观众对空间的理解已完全不同于以往,戏剧也不能困顿于传统的、单一的镜框式戏剧舞台。

演出空间观念的突破,首先依赖于“一剧之本”提供的可能,因此剧作家要有为这个时代的演艺新空间创作剧本的自觉。我当下创作的剧本都或多或少、或自觉或不自觉地拓展了表演的空间。我越来越发觉,一部人类演剧史就是一部演剧空间变迁史,什么时代有什么时代的剧本,什么时代有什么时代的演出,什么时代有什么时代的演剧空间,剧本与演出、演剧空间和谐统一。

每一种艺术形式都有各自的擅长,每一个中国地方剧种都有各自的拿手好戏,各自的擅长和拿手好戏就是各自的IP,那是可以在不同传播时期和不同传播方式中显示个性和决胜一方的王牌。比如京剧的包公、昆剧的杜丽娘、越剧的梁山伯、豫剧的花木兰、黄梅戏的七仙女、评剧的刘巧儿等,这些已经被艺术化的人物深深种植在观众的记忆里,他们的言谈举止、音容笑貌就是未来电脑网络数字时代的IP和元神。戏剧人应借助多种多样的演艺新空间、新型的演剧方式,让这些IP与元神活起来。

1962年越剧《红楼梦》电影剧照

1962年越剧《红楼梦》电影剧照

与此同时,不同艺术门类的跨界融合是“演艺时代”“演播时代”的另一个重要指征。舞剧《永不消逝的电波》设定在现代化大剧院的多维舞台空间,演出利用数字化的高科技手段诠释富有人性内涵和人文价值的革命时期爱情故事,涉猎的舞蹈种类包括古典舞、芭蕾舞、现代舞、街舞、国标舞等,也吸收了电影、电视、网剧的表现手法,综合成一个新的、和谐而完整的艺术作品,于是开启了一个新的审美阶段的剧场艺术。试想,舞剧《永不消逝的电波》、杂技剧《战上海》、音乐剧《赵氏孤儿》还能回到镜框式舞台剧场吗?假使在镜框式舞台剧场演出,还能保持这些作品的原生气质和演出气概吗?同理,诞生于镜框式舞台剧场的京剧《红灯记》、昆剧《十五贯》、沪剧《罗汉钱》如果原汁原味地在现代化的大剧院舞台上演出,是否也会削弱其原有的魅力?2003年开启的保利商业演艺院线机制和保利演艺剧场的多空间概念,将会逐渐成为新时代演艺业的新常态。自觉地走进现代化剧院内多媒体设备俱全的演艺场所,自觉地走进庭院、厅堂和自然山水等多样态演出空间,在传承“唱戏时代”“演戏时代”所积累的表演艺术和技术的同时,就能自觉地走进“演艺时代”“演播时代”,从而形成新时代演艺业的新形态、新业态、新生态。

1908年的“新舞台”、1998年的“大剧院”、2020年的“新空间”,三次中国戏剧的演剧空间与演艺观念的重要转型均发生于上海的黄浦区,这与上海“远东第一商业大都会”“环人民广场娱乐演艺中心”的历史积淀,与上海致力打造“亚洲演艺之都”和“国际演艺之都”的努力密不可分,看似偶然,实则必然。

《阿波罗尼亚》剧照

《阿波罗尼亚》剧照

在刚公布的2023全国演出市场社会效益和经济效益相统一的十大精品演出项目与30个优秀演出项目中,上海歌舞团《永不消逝的电波》和上海杂技团《战上海》入选精品项目,上海表坊文化发展有限公司话剧《暗恋桃花源》、上海尚演文化投资管理有限公司沉浸式戏剧《不眠之夜》等四个剧目入选优秀项目。上海是文化传播的码头,上海也是文化创造的源头。新时代以来,上海诞生了一批具有原创性和传播力的精品力作。眼下,上海又以上海亚洲大厦、上海大世界等为代表的“新演艺空间”聚集群的出现,推动着当代演艺业的转型,并且迅速赢得当下年轻人的青睐。借助戏剧进行自我表达,通过演艺完成自我实现,让戏剧再一次实现自我蜕变、自我解放,重返都市、重返青年、重返市场。

(作者系中国戏剧家协会顾问、中国文艺评论家协会顾问)

本文图片均由作者提供

我也说两句

我也说两句