有人说上海有条路,一年365天都排队,它叫淮海路。

解放日报·上观新闻记者走访发现:这话还真不假。老人们爱来这排队,“光明邨大酒店”“哈尔滨食品厂”“老大昌”等老字号每天吸引着无数饕客;年轻人也爱来排队,入驻的优衣库旗舰店、无印良品旗舰店、LINE FRIENDS、Gentle Monster、“维多利亚的秘密”等国外知名品牌,是时尚的最佳标签。

老字号、新品牌,在淮海路交织相融,聚集人气。殊不知这条上海时髦、有腔调的繁华道路,已经走过了沧桑一世纪。它的繁华剧变和商业升级,在改革开放后不断加快;它的持久生命力,也离不开老百姓的支持。

淮海中路历经五次更名

12月18日,庆祝改革开放40周年——《情“迁”淮海路主题展》在淮海中路650弄3号孙中山行馆旧址正式对公众开放,为期一个月。这是上海首个以淮海路变迁和居民居住条件的改善为主题的展览,由中共上海市黄浦区委宣传部、黄浦区旧区改造(房屋征收)工作领导小组办公室、上海永业企业(集团)有限公司指导,张国樑房屋征收劳模创新工作室主办。

淮海路拥有数百家现代化特色商店,其商业底蕴可追溯至百年前。整条道路长约6公里,分为东、中、西三段。其中,淮海中路的历史积淀最为厚重,它从晚清、民国延续至今,五次易名。

淮海中路辟筑于1900年。辟筑之初,东段名西江路,西段名宝昌路,后又统称宝昌路。1915年更名为霞飞路;1943年更名泰山路,1945年,又宣布改称“林森中路”;1950年才改名为“淮海中路”。

路名变换,伴随着业态变化。20世纪初,淮海中路只有一些小型洋货洋酒商铺。从20世纪20年代起,俄侨带动各国商人纷至沓来。到1935年前后,整条路的俄侨商店不下五六百家,还有数十家来自其它国家的商店企业。与此同时,华商在淮海路崛起。山东籍商人凭借通晓俄语、熟谙俄侨习性的优势,成为华商中的主力军。著名的福利面包公司就由山东籍商人创办,这就是今天的哈尔滨食品厂。

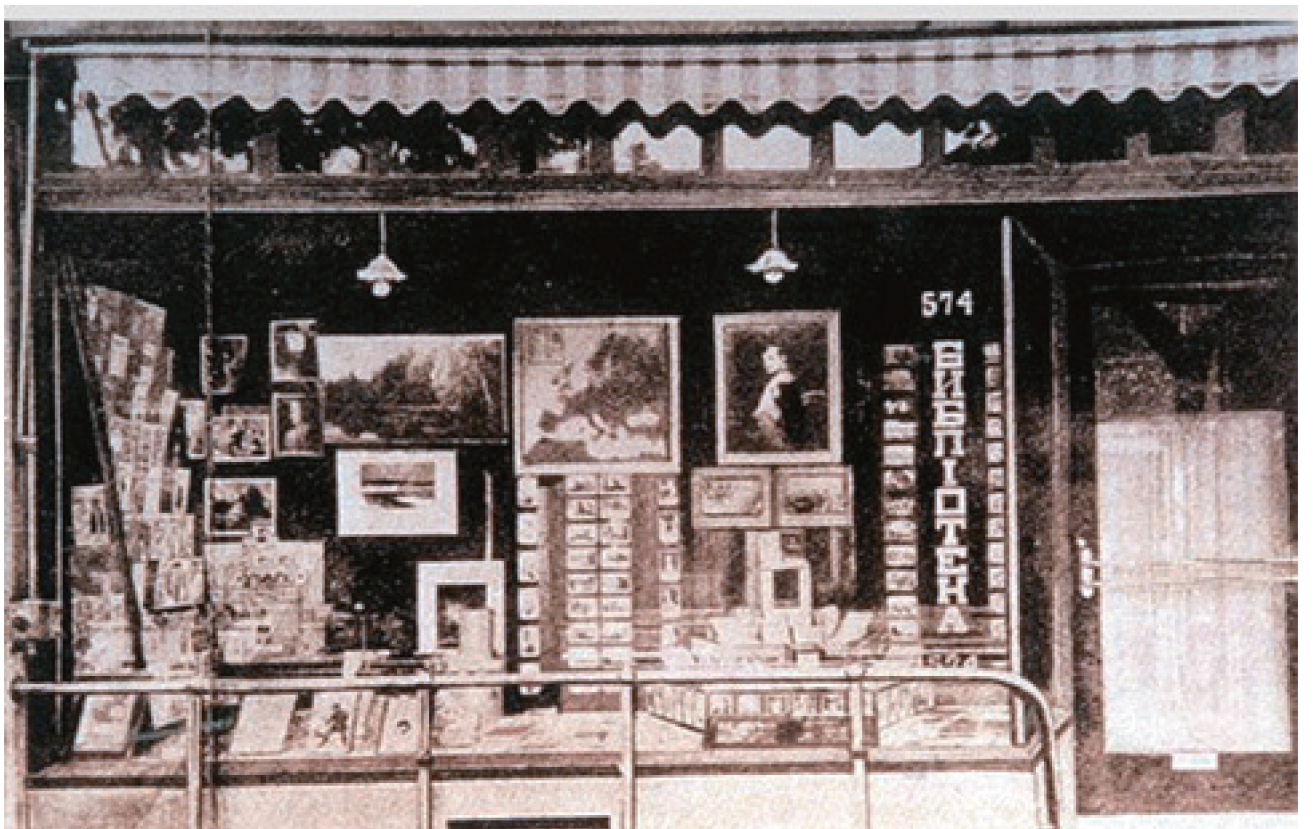

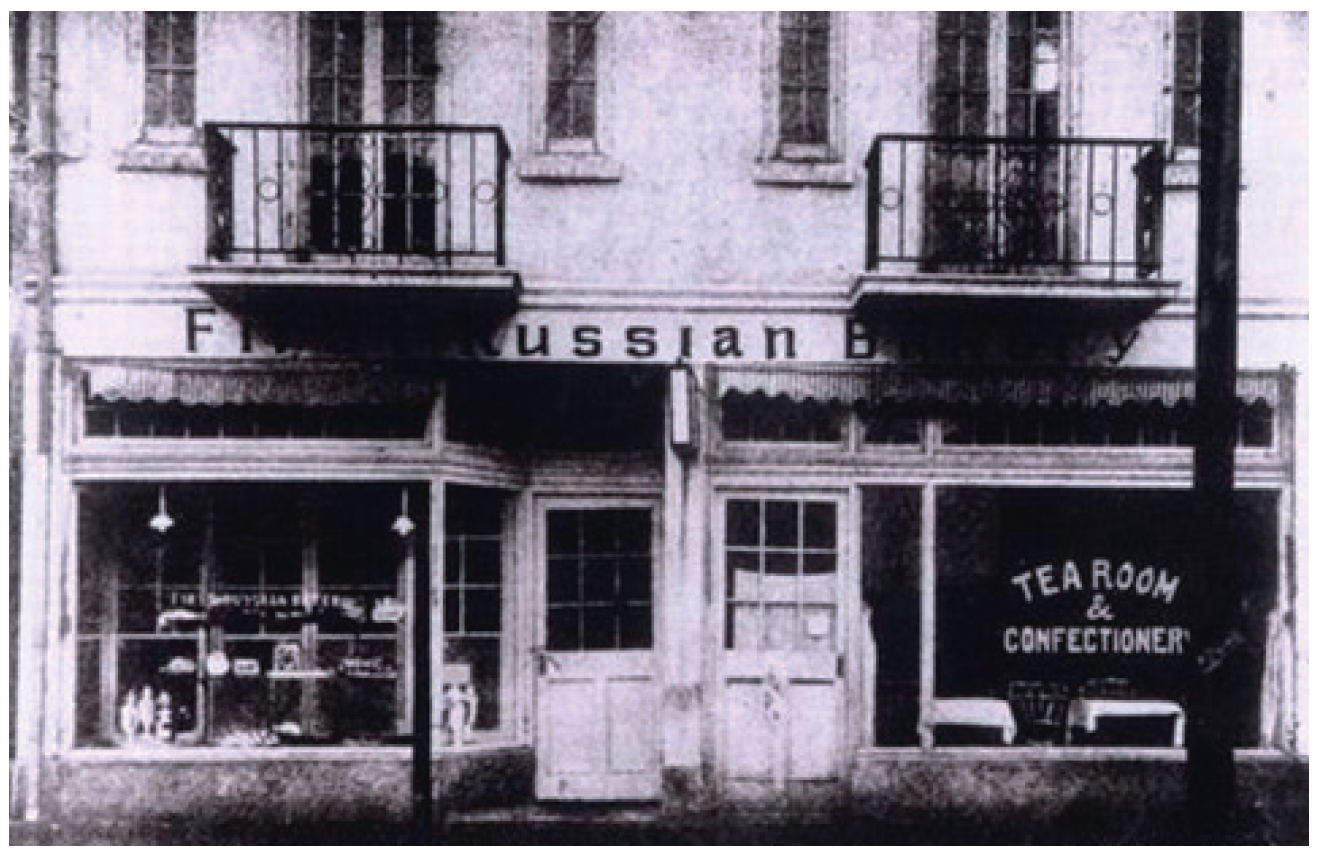

20世纪30年代,俄侨在霞飞路(今淮海路)开设的照相图片馆和咖啡店

20世纪30年代,俄侨在霞飞路(今淮海路)开设的照相图片馆和咖啡店

受战乱影响,20世纪40年代的淮海路逐渐没落,不复旧日繁华。直至1950年起重获恢复和发展。1956年,全国最早、上海最大的妇女用品专业商店在淮海路开业。同年,淮海路网点大规模调整,进行了扩、并、撤、迁。调整中保留与发展了一些商店经营特色,如老大昌的西点、红房子的法式西菜。

20世纪50年代的红房子西菜馆

改革开放的春风,给淮海路吹来了生机活力,商业开始快速发展,诞生了一批上海“第一”:上海第一家电脑商店,上海第一家美容美发厅“露美”,上海第一家大众快餐店“大东”,上海第一场时装发布会。紧接着通过引进外资、改革管理、改造设备、拓展空间,不少商业企业调整重组,开始规模化经营。淮海路先后建成了富丽华大酒家、雪豹商城等多功能楼宇;红星眼镜、人民摄影、淮海照相馆等颇有特色的专业公司和商店。

改革开放后,淮海路上诞生了一批专业型的特色商品,比如人民摄影

居民与商业要实现“共赢”

百年淮海路有说不完的故事。看历史,可以去国家级文物保护单位“中共一大会址”“共青团中央旧址”“中山故居”“宋庆龄故居”。而“上海广场”“柳林大厦”等一批现代大楼、轨道交通线路站点的背后,也有一段喜怒哀乐的动迁故事。

经济与民生如何“共赢”,是淮海路发展回避不了的话题。从20世纪80年代起,商业快速发展的同时,一个现实问题摆在了淮海路面前:居民的生活条件落后了。从此,淮海路的商业变迁和居民动迁紧密交织在一起。

30年前,淮海路林立高楼、灯光夜市的背后,是一排排低矮老旧的砖木结构里弄房屋。“几平方米的亭子间,住了三个人,现在的年轻人根本想象不到。”一位负责过淮海路动迁的老干部回忆。空间逼仄的同时,居民生活极为不便。“以前睡觉要爬到阁楼,烧饭要到底楼,倒马桶要跑到屋子外。” 原淮海中路358弄居民郑詠咎说。

上海老弄堂一间十几平方米的屋子,可能住着好几代人

危棚简屋的存在,也成为淮海路商业升级的掣肘。原卢湾区地方志办公室许洪新表示,淮海路商业街是在住宅区基础上发展起来的,在20世纪90年代初,大多是“层高不高、进深不深”,设施简陋,房屋陈旧,平均每个商店营业面积152平方米。

1985年,淮海路开启了改善居民居住条件的探索之路:淮海金融大厦开始动工兴建,就此拉开淮海路街坊改造的序幕。“通过旧区改造,淮海路周边区域,逐步摆脱了危棚简屋,一步步跃迁为现代楼宇林立的国际化商业街。” 永业集团党委书记戴金梁说。与此同时,动迁居民纷纷入住崭新的居民楼。

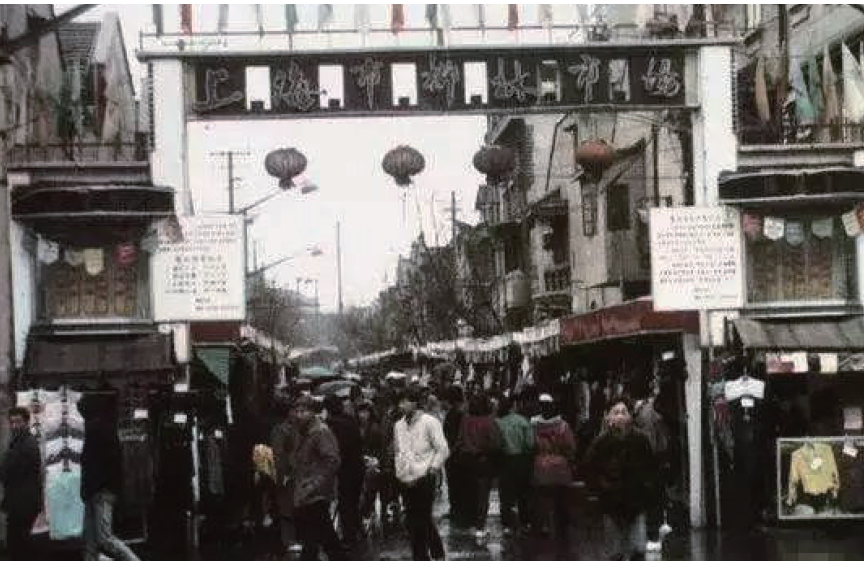

原柳林市场在动迁后变成淮海中路1号,柳林大厦

居住条件改善的同时,居民也为上海城建做出了大贡献。上海进入“一年一个样、三年大变样”以来,城市进入快速发展时期。淮海路开始“形态”大改造,随着轨道交通掘进、管线重排和路面改铺,道路两边的老住宅开始动迁、改造。1992年在建设轨道交通1号线的过程中,因工程需要,必须拆掉华一服装商店的一个仓库。“华一”为配合地铁建设,迅速将仓库内价值百万的商品搬走。前后只花了四天时间,仓库就变成可供工程车进出的通道。

在居民配合下,轨道交通1号线顺利于1995年全线完工,图为通车仪式

经过这一轮动迁,淮海路的商业能级得到提升。20世纪90年代初,商业用房面积扩至23万平方米,形成多功能、现代化、综合性的商业区。1995年,轨道交通1号线通车,淮海路沿线的陕西南路、黄陂南路、常熟路地铁站启用。

居民动迁与商业发展共“升级”

30多年来,淮海路的商业业态伴随动迁理念的变化而变化。本世纪初,上海探索出核心为“公开、公平、公正”的“阳光动迁”,旧改工作步入“快车道”。近年来,在城市更新的背景下,改善居民生活条件改善则与历史文脉保护有机结合。位于淮海中路358弄的石库门里弄住宅“尚贤坊”正在进行更新改造,这里将纳入商业业态。尚贤坊的居民动迁与建筑保留保护相结合,就是旧改理念的全新诠释。

尚贤坊鸟瞰图

进入21世纪后,上海的动迁政策不断精细化,一方面提高了对居民的关心保障,同时也让旧改得以顺利推进。从“数人口”到“数砖头”的动迁政策变化就可见一斑。“数人头”是指按照每户多少户口分配动迁费;“数砖头”是按照面积折算现金或者用折算的现金购买为动迁居民安排的动迁房屋。

全国劳模张国樑,从事动迁工作33年,参与和组织(征收)居民近4万户。参与的项目包括淮海路周边很多地标性建筑,如柳林大厦、K11等。2002年,张国樑在原卢湾区率先探索实践“阳光动迁”,核心就是“公开、透明”。上海的“阳光动迁”在随后的数年里逐步完善发展。2009年,原卢湾区建国东路390地块成为全市率先试行“征询制、数砖头、套型保底、解困纳保”动迁新政的基地之一。

动迁政策不断优化,为淮海路的商业升级提供加速度。2002年,新天地地块全面开业。这片占地3万平方米,建筑面积6万平方米的石库门建筑保留了当年的砖墙、瓦片。内部则是按照现代标准进行建设,并纳入商业业态。2010年,紧邻淮海中路的思南公馆保护改造项目试营业。

独特的石库门建筑特色,让新天地成为上海极具人气的商业区域

在《思南公馆保留保护改造项目规划》可以看到,这一区域共涉及保留保护的老建筑49幢,其中39幢先后被确定为上海市优秀历史建筑。据研究,上海近代曾出现10种历史居住建筑类型,除了石库门和高层公寓两种形式外,思南公馆区域囊括了独立式花园住宅、联排式住宅、联立式花园住宅、新式里弄住宅、花园里弄住宅、现代公寓式住宅、外廊式住宅、带内院独立式花园住宅等8种住宅类型。在这8种类型的住宅中,均植入了新业态,帮助老建筑活化。

在保护更新并植入新业态后,思南公馆不乏人气

在世博会前,淮海路已经拥有一批具有影响力的全球品牌旗舰店,对原卢湾区的经济贡献占比达到60%至70%,也为其发展为更有影响力的国际商业街区奠定了基础。记者获悉,淮海路将继续围绕形态、业态、生态、神态,鼓励模式创新、业态创新、技术创新和服务创新,成为引领时尚、引领消费、引领创新的集聚地。在提升居民生活条件方面,上海市黄浦区副区长洪继梁表示,旧改工作要以服务居民为首要目标,不忘初心,追求卓越,时刻保持赶考精神,稳健、精准、巧妙地将黄浦区这张“上海名片”打造得更加光彩照人。

内文图来源:展览主办方、蒋迪雯